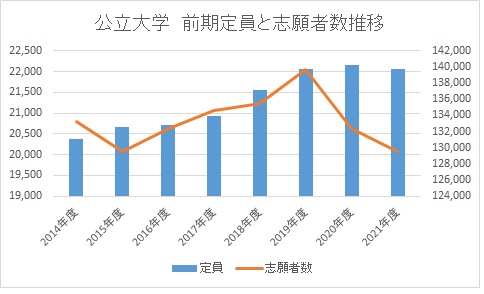

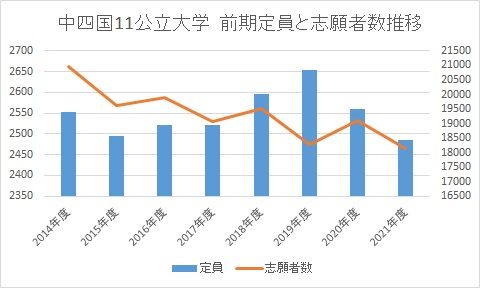

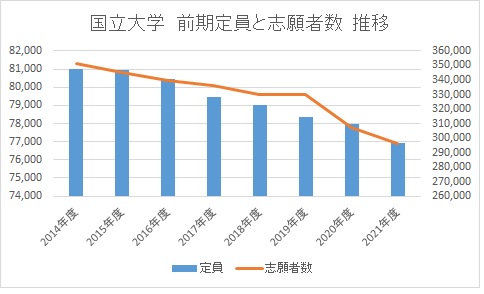

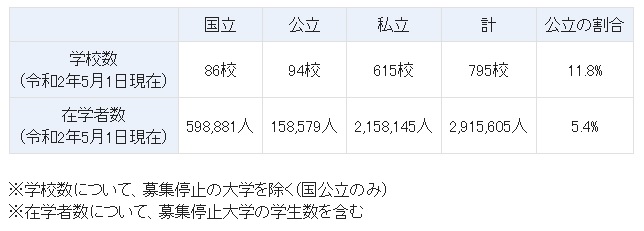

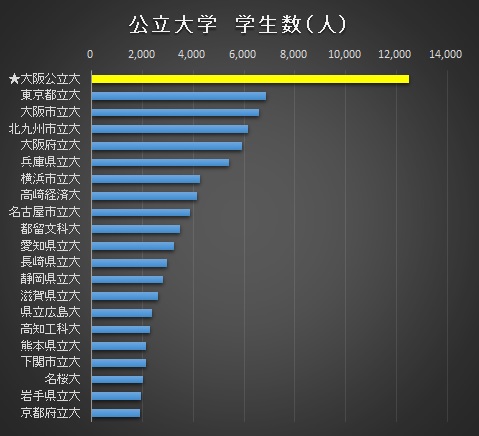

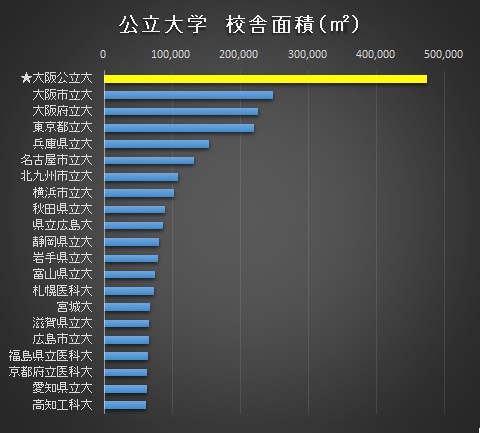

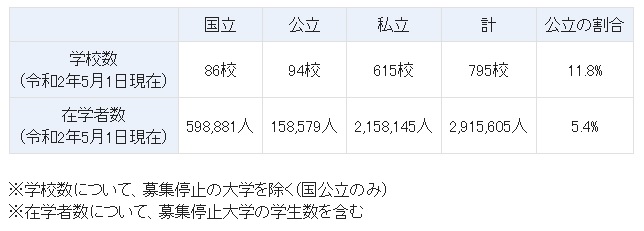

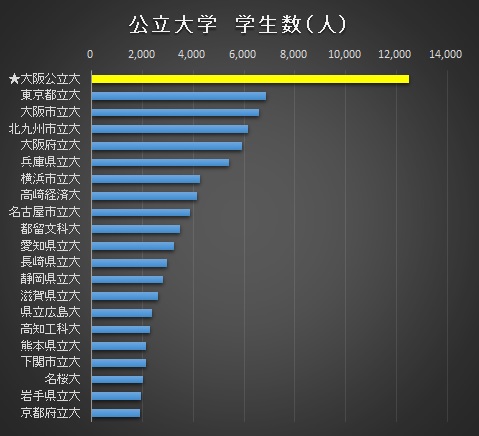

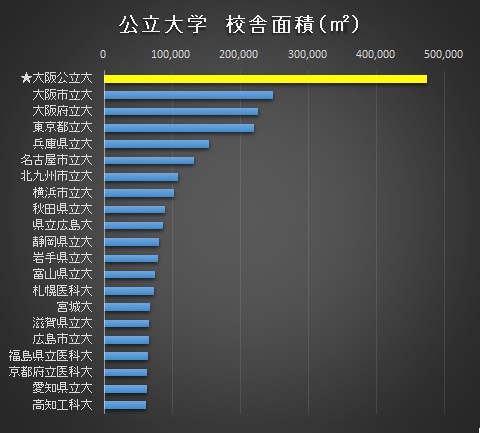

平成元年には39校しかなかった公立大学も、私立大学からの転換や短大の昇格などで今や94校(令和2年5月時点)。全国で86校ある国立大学よりも数が多くなってきたのですが、私立も含めて少子化の流れの中で、大学は統合によって運営効率を上げ、競争力を付けようという動きが見られます。そんな中、関西には、2019年の法人統合など着々と準備が進んでいる「大阪市立大学」と「大阪府立大学」がいよいよ2022年4月に合併し、「大阪公立大学」が誕生します。(英語表記は、Osaka Metropolitan University)今の2大学を単に足しただけでも日本の公立大学最大、国公立という括りでも、大阪大、東京大に続く全国3位のマンモス校が誕生することになります。専門領域も、薬学部と歯学部はありませんが、法科大学院や医学部、獣医学部、農学部、看護学部などを含む11学部、1学域、15研究科と多岐にわたります。

入学選抜方法も多彩です。募集定員の多くを占める、大学入学共通テストが必要な一般入試では学部によって異なりますが前期・中期・後期に定員を振り分けて、受験しやすくしています。それ以外に専門学科卒業生や国際バカロレア、ユネスコスクール、スーパー・サイエンス・ハイスクール出身者向けの特別入試や産業動物獣医師地域枠など、特定の高校や地域に応じた特別選抜も用意されています。工学部の建築学科には公立としては珍しい「指定校推薦」の制度もあります。学校推薦型選抜も学部によって出願条件が異なり、商学部や医学部、農学部には大阪府枠の設定が、獣医学部では2年以内の英検2級以上など民間の英語検定スコアの提出が出願要件となります。出願資格だけでなく選抜方法も学部や方式・時期によって異なりますので事前の情報収集も大事になりそうです。

学費の減免制度についてです。出席率や成績の状況によっては支援が打ち切られることもあるそうですが、大阪府内に3年以上居住する世帯年収590万未満のご家庭は、入学金と授業料が無償、910万未満の世帯まで段階的に割引になるという制度も設けられる見込みです。ご家庭の状況で大学進学を躊躇していた大阪府内在住の受験生にとっては朗報です。

2025年には大阪市のど真ん中、大阪城公園駅の東側(城東練兵場跡)に96,000㎡(東京ドーム約2つ分)の新キャンパスも誕生し、一部の学部を移設するとの計画も。そうなれば大阪府北部はもとより京都、兵庫、滋賀からの通学も容易となり、地理的にも広い範囲からの志願者を呼び込むこともできるようになるでしょう。

8月10日からオンラインでのオープンキャンパスが開催されますが、個別相談会など事前申し込みの必要なプログラムのエントリーは7月29日(木)18:00からとなっています。お早めにどうぞ。

(このチラシの真ん中の三角形(▶)を押しても、動画が再生されるわけではございません。これはデザインです。)