| 2月1日 | |

| 英語 | |

| 1a | 会話文(レストランでの割り勘) |

| 1b | 文整序(ニュースによる印象の影響について) |

| 2 | 長文(知らない人とコミュニケーションをとるための方法) |

| 3 | 長文(言語の成立) |

| 国語 | |

| 1 | 論説文(宇野常寛「日本文化の論点」) |

| 2 | 古文(「大和物語」) |

| 世界史 | |

| 1 | インド 近現代政治史 |

| 2 | ヨーロッパ(イギリス 13c~14c) |

| 3 | 中国(清~明 外交史) |

| 4 | BC1c~19c ヨーロッパ(ドナウ川沿岸)通史 |

| 政治経済 | |

| 1 | 貿易(協定 貿易によって得られる財) |

| 2 | 法律(恩赦) |

| 3 | 財政 |

| 4 | ノーベル賞 |

| 地理 | |

| 1 | 気候区 |

| 2 | 都市の分類 |

| 3 | 鉱産資源 |

| 4 | BRICS |

| 日本史 | |

| 1 | 幕末~明治 外交史 |

| 2 | 平安末期~室町 文化(建築様式) |

| 3 | 史料問題(平家物語) |

| 4 | 近代(東北地方) |

| 文系数学 | |

| 1 | 平面図形 円 |

| 2 | 複素数 |

| 3 | 指数関数 |

| 総情国語 | |

| 1 | 論説文(宇野常寛「日本文化の論点」) |

| 2 | 古文(「大和物語」) |

| ※1の小問が1問追加(節の関係を問う問題) | |

| 総情数学 | |

| 1 | 2次関数と積分 |

| 2 | 三角関数 |

| 3 | 数列と1次関数の融合 |

| 4 | 格子点 場合の数 |

関西大学 2月1日 出題内容

2019年2月1日 金曜日立命館大学 2月1日 出題内容

2019年2月1日 金曜日| 2月1日 | |

| 英語 | |

| 1 | 長文(中国の古墳から見つかった青銅器について) |

| 2 | 長文(学校で働くカウンセリング犬) |

| 3 | 会話文(駅のホームで行先を聞く)(銀行で振込方法を聞く) |

| 4 | 文法 語法(空所補充) |

| 5 | 文法 語法(空所補充) |

| 国語 | |

| 1 | 論説文(姜尚中の文) |

| 2 | 評論(富岡多恵子「兎のさかだち」) |

| 3 | 古文(「高倉院厳島御幸記」(平安後期 紀行文) |

| 4 | 漢文(「右台仙館筆記」(説話) |

| 政治経済 | |

| 1 | 冤罪事件 |

| 2 | 内閣 立法 |

| 3 | 金融機関 |

| 日本史 | |

| 1 | 先史(縄文~古墳)時代 |

| 2 | 会話文(農業技術の発展) |

| 3 | 明治~大正 歴史観 |

| 世界史 | |

| 1 | 中国 農業政策史 |

| 2 | 中国 19世紀 外交史 |

| 3 | 古代ギリシャ・ローマ~オスマン帝国(黒海) |

| 4 | スペイン交易史(カタルーニャ地方) |

| 地理 | |

| 1 | 地形図(函館) |

| 2 | ヨーロッパ 工業 |

| 3 | 地球 海流 気候区 |

| 文系数学 | |

| 1 | 3次関数、円に内接する三角形、整数論 |

| 2 | ベクトル、場合の数 |

| 3 | 空間ベクトル(四面体) |

関西学院大学 2月1日 出題内容

2019年2月1日 金曜日| 2月1日 | |

| 英語 | |

| 1 | 長文(アンデルセンの伝記) |

| 2 | 長文(スーパーマーケットの工夫) |

| 3 | 長文(鏡について) |

| 4 | 文法 語法 |

| 5 | 語句整序 |

| 6 | 会話文(餃子を知らない人に説明する) |

| 国語 | |

| 1 | 論説文(山崎正和「二十一世紀における”正義”とは」 |

| 2 | 古文「平中物語」(平安期・歌物語) |

| 世界史 | |

| 1 | 中世盛期(11世紀)ヨーロッパ 十字軍 |

| 2 | イギリス産業革命 |

| 3 | 朝鮮半島史(BC2C~14C) |

| 4 | 中国(中国共産党成立~毛沢東) |

| 5 | インド(イスラム神秘主義 チシュティー教団) |

| 地理 | |

| 1 | 北米大陸地形 |

| 2 | オーストラリア 雨温図 農産品 |

| 3 | 中国 小問集合 |

| 4 | 公用語 宗教 旧宗主国(アルジェリア・イラク・インドネシア・エジプト・エチオピア・カンボジア・ケニア・スリランカ・チュニジア・パキスタン) |

| 5 | 地球 図法等小問集合 |

| 日本史 | |

| 1 | 小問集合(正誤問題) |

| 2 | 文化(勅撰和歌集) |

| 3 | 史料問題(「今昔物語集」、申叔舟「海東諸国紀」(鎌倉~室町) |

| 4 | 沖縄、蝦夷 通史 |

| 5 | 明治 官営工場 |

| 文系数学 | |

| 1 | 2次関数 確率 |

| 2 | 対数関数 空間ベクトル |

| 3 | 3次関数とグラフ |

| 物理 | |

| 1 | ばね 単振動 |

| 2 | 電気(電場・磁場) |

| 3 | ボイルシャルル 熱力学 |

| 化学 | |

| 1 | 金属イオン系統分離 |

| 2 | 水素 平衡式 |

| 3 | 有機 ベンゼン環 |

| 生物 | |

| 1 | 細胞 DNA |

| 2 | カエルの発生 |

| 3 | 血液 抗原抗体反応 |

| 理系数学 | |

| 1 | 複素数 恒等式 極限 |

| 2 | ベクトル |

| 3 | 確率 |

| 4 | 対数関数と極限 不定積分 |

【予告】関関同立 即日分析 今年もやります【予告】

2019年1月28日 月曜日2月1日から関関同立(正確には同志社は4日から)の一般入試が始まりますが、開成教育グループでは今年も、最も配点が高く合否を左右する英語の入試問題について、解答速報を作成し、塾生にお知らせしていきます。また、他の科目についても出題単元や問題傾向の変更点などを、その日のうちにお知らせする「即日分析」を実施します。

本ブログではその日の入試問題の概要をお伝えしていきます。とはいえ、科目によっては掲載が深夜になる可能性がありますので、受験生は次の日の朝にこちらを確認するようにお願いします。

千葉大学 入学者全員留学必須!

2019年1月25日 金曜日新聞報道によりますと千葉大学は24日、2020年度以降に入学する全ての学部学生と大学院生を対象に、在学中の海外留学を原則として必修にすると発表したとのことです。千葉大学は国際教養学部で既に海外留学を必須にしていましたが、全学部に広げるというのは国立の総合大学では珍しいことです。

現状では国立大学では、茨城大学農学部、福井大学の国際地域学部、岐阜大学の地域科学部、三重大学医学部医学科、神戸大学国際人間学部、広島大学総合科学部、九州大学共創学部、長崎大学の多文化社会学部、宮崎大学農学部などは学部全体、または一部の学科で留学を必須としていますが、まだまだ少数派です。そういった意味で千葉大学はグローバル人材育成といった姿勢を明確に打ち出した形です。

西日本では金沢大学や三重大学、熊本大学のように全学部通じて語学以外の授業でも英語による講義を取り入れている大学も増えてきていますので、英語の民間検定を必要とする2020年度の大学入試改革を待たずに既に大学は変わり始めている、というお話でした。

立命館大学 一般入試志願状況速報

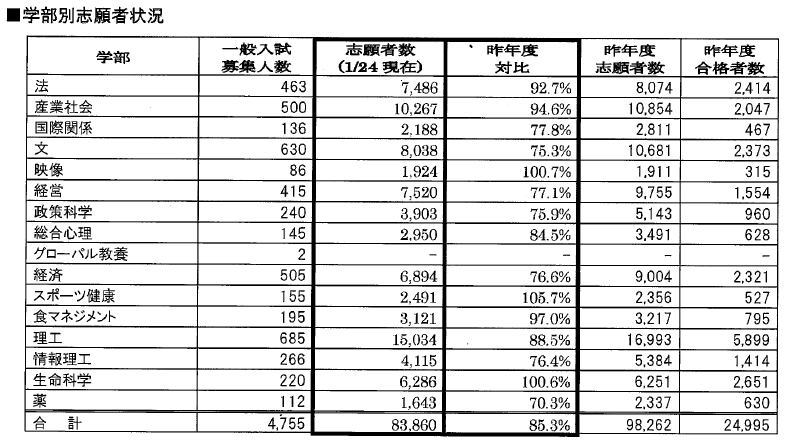

2019年1月24日 木曜日立命館大学の一般入試の志願状況が判明しました。

ご覧のように昨年を越えているのは映像、スポーツ健康、生命科学のみで、特に国際関係、文、経営、政策科学、経済、情報理工、薬は昨年比で8割を切っています。ここ2年ほど定員厳格化の影響で合格数を絞り込んだことで敬遠されていると思われますが、ご覧のように昨年よりも合否ラインが上がることは無さそうですので、強気の出願も有りだと思います。

立命館大学のインターネット出願は26日締め切りです。

明日から大学入試センター試験

2019年1月18日 金曜日昨年よりもカレンダーの都合で6日遅く開催される大学入試センター試験ですが、(12日以降の土日に実施されることになっているので、12日が土曜日だった今年は19日スタートとなるわけです。)出願は、57万6842人。そのうち現役は46万4949人で、高卒予定者の44.0%と過去最高だった昨年の44.6%をわずかに下回る史上2番目となっています。

土曜日は地歴公民、国語、外国語の試験ですので、文系志願者にとってはほぼここで大勢が決まることになります。平均点の中間発表は23日、最終発表は2月7日の予定です。

例年通り、定規・コンパス・電卓・そろばん・携帯電話(スマートフォン)・電子辞書などの使用禁止となっていますので、試験前にカバンにしまっておきましょう。

因みに今インフルエンザにかかってしまったなど本試験が受けられない場合は26日、27日の追試が準備されていますので、「受験案内」及び「受験上の注意」に従って手続きをお忘れなく。遅れると申請できません。病気の場合は診断書、事故の場合は事故証明、交通機関のトラブルの場合は遅延証明などの証明書類の添付が原則となっていますので、そうなってしまったときに慌てず入手しておきましょう。今年の追試会場ですが、西日本は京都教育大学、東日本は東京芸術大学音楽学部となっています。

しかし、できるだけ追試験にならないように当日は時間的にも余裕を持って、事故にも気を付けて会場に行きましょう。

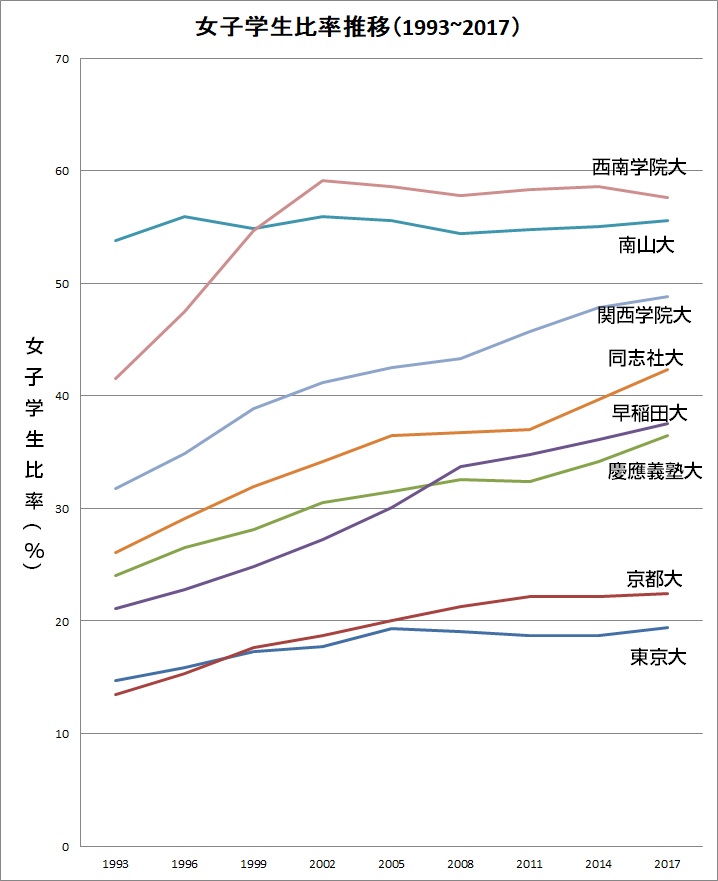

有名大学の女子学生比率

2019年1月15日 火曜日世界経済フォーラム(WEF)による、世界各国の男女平等の度合いを指数化した2018年のジェンダー・ギャップ指数によると、日本は調査対象の149カ国中110位でした、という報道がありました。短期大学も多かった30年ほど前は4年制大学に進学する女子は少数派だったような気がしますが、今はどうなのでしょうか、というわけで、過去1993年からの男女学生数データがそろっている有名大学を比較してみました。

一目瞭然、元からその割合が高い南山大学は変化が少ないですが、いずれの大学も女子学生の割合が増えています。関西学院大学は既に約半数が女子、同じミッション系の同志社大も4割を超えています。早稲田大学、慶應義塾大学も4割に迫ってきています。そういえば大学案内のパンフレットにも女子学生が多く登場しているような気がします。一方東京大学、京都大学は全国区ということも影響しているのでしょうか、昔より増えたとはいえ女子の割合は2割前後とまだまだ少なくなっています。昨年から東京大学は女子学生に3万円の家賃補助を行うという、女子優遇策を始めましたが、入学者に占める女子の割合は19.5%とまだあまり効果は表れていないようです。

【勉強したい人を】奨学金、全員から保証料【もっと応援してね】

2019年1月10日 木曜日新聞(日本経済新聞)に奨学金制度が変わるという記事が載っていました。

「財務省と文部科学省は2020年春にも日本学生支援機構の貸与型奨学金の仕組みを見直す。長期の延滞が増えて制度を圧迫しているため、奨学金を借りる全ての学生から、借入額に応じて一定額を保証料として徴収する方向で検討に入った。保証人を求める制度はなくす。保証料で延滞を補えば制度は安定するが、学生の負担は増える。」(以上引用)

その保証料の金額というのは標準支給額、月額5万4千円に対して、2千円程度だそうです。まあ、3.7%程度の手数料が取られるといったイメージでしょうか。今の奨学金の滞納率は約5%ですので、これでも足りないという理屈でしょうが、借りる側からするとこの低金利時代に厳しい負担だといえるでしょう。

大学進学率が50%を超え、もう6割近くなっている今となっては、大学に進学する事を「ぜいたく品」扱いする時代ではありません。高校並みとは言いませんが、高等教育の無償化についてもそれを参考にした「踏み込んだ議論」をお願いしたいと思います。

![]()

高校国語の学習指導要領も変わります②

2019年1月9日 水曜日もう一つの特徴は、国語力を「話す力・聞く力」「書く力」「読む力」に分け、それぞれに標準指導時間が示されたというところです。その時間の割合は、「話す力・聞く力」が約13%であるのに対し、「書く力」が約40%、「読む力」が約47%となっています。今回の改訂ほど明確ではありませんでしたが、旧指導要領では「書く力」が3割弱、「読む力」は約45%でしたので、今回の改定では特に「書く力」の強化を目指していることがわかります。

というわけで、2022年に高校に入学する今の小6生(新中1生)は「書く」ことを得意になっておいた方が高校生活を楽しむことが出来そうです。でもどうすれば書く力が身につくのでしょうか。どのような勉強をしたらいいのかわからない、というご心配は無用です。開成教育セミナーの「作文添削教室」

https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/course/grade_write/

を利用すれば、正しい作文力を段階的に習得することができます。いかがでしょうか。