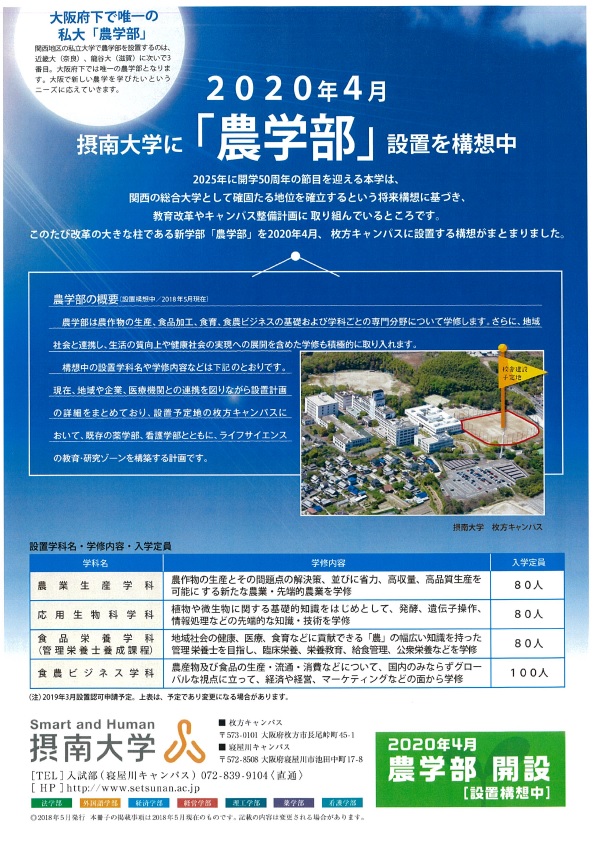

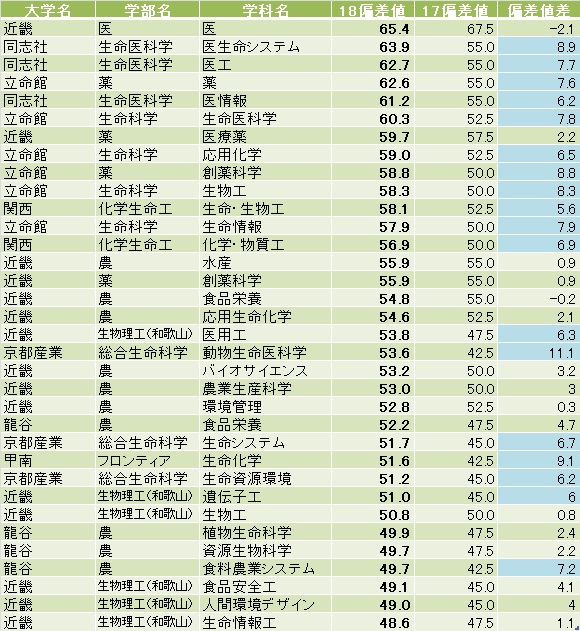

大阪には55(国立2、公立2、私立51)の大学がありますが、考えてみれば農学部が一つもありません。いやいや大阪府立大学や近畿大学があるでしょう、とお思いの方、大阪府立大学の農学部は「生命環境科学域」と改称され、近畿大学の農学部は奈良県奈良市なのですよ。まあ、名前が違っても大阪府立大学に実質農学部が一つあるとしても、私立大学の「農学部」は一つもなかったわけです。

そこに手を上げたのが拡大路線を続ける「摂南大学」です。毎年のように募集定員を増加させ、学部だけでも8000名を超える学生が学ぶマンモス大学となりましたが、新たに校地を拡大するなど、規模の拡大はまだしばらく続きそうです。

35年の歴史を誇る薬学部など、大学として生物系の蓄積もあると思いますが、それに加えて新たな学部設置のための詳細な検討も既に始まっているようです。340名の定員も含めて、学科名やその内容など、かなり具体的なところまで構想されているようです。企業とのコラボレーションや資格試験取得でも定評のある摂南大学ですので、卒業後の進路も考えられていることでしょう。続報が楽しみです。