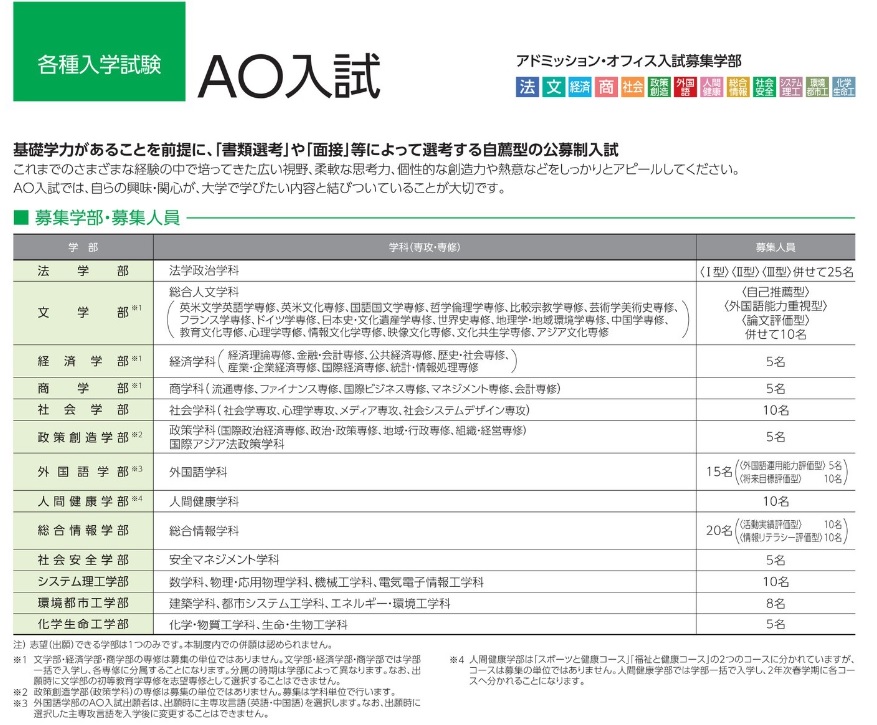

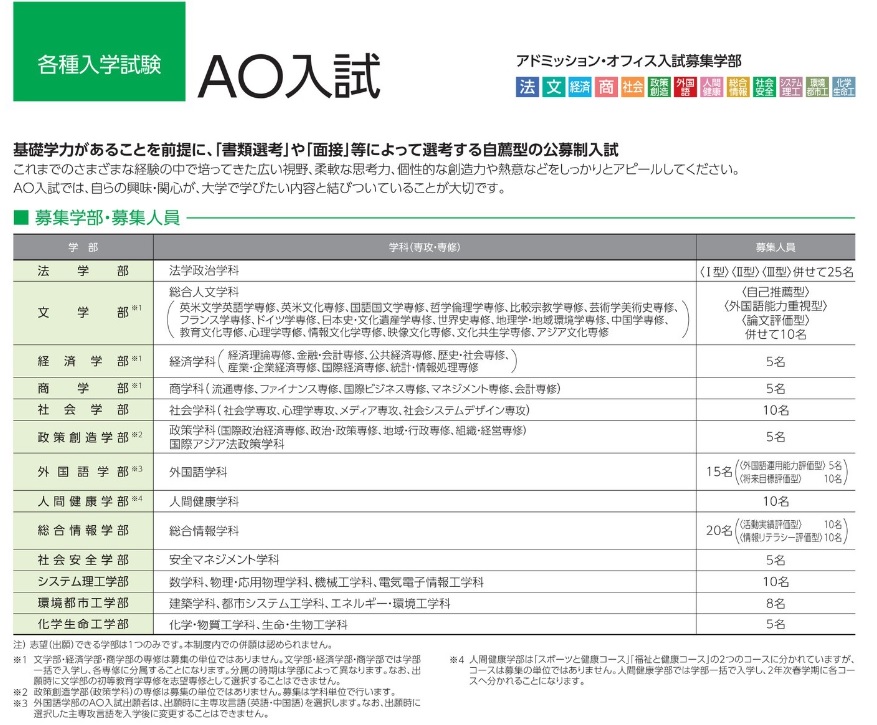

今年も多くの受験生を集めた一方、定員厳格化で合格者は1割ほど削らざるを得なくなり、特に3月入試では厳しい戦いとなった関西大学から、「AO入試の結果と講評」という冊子を頂きました。その中に、今後の参考になりそうな辛口コメントがありましたのでいくつか紹介します。

(文学部 第2次選考(課題と面接)について)

(面接)1人につき最大で30分程度の面接を行い、①志望動機、②将来への展望、③資格や受賞歴、④卒業後の将来像・・・(中略)・・・(a)答えが全体として筋道の通ったものになっているか、(b)問題の発見、考察、解決といった学問に対する主体性が見られるか、などを評価しました。

(a)(b)どちらにもしっかりと答えるためには、付け焼刃ではダメです。例えば今回の面接では、【外国語能力重視型】の受験者に於いて以下の点が目立ちました。

・志望理由書には国際的、社会的視点が認められるが、実生活に於いて社会の情報を得ようとする積極的な努力がほとんど認められない。

・英語に対するモティベーションは認められるが、国際情勢に関する一般的な知識が非常に限られている。

また、ほとんどの志願者が新聞を読んでおらず、家庭でも新聞をとっていない志願者が数人いました。

面接とは、書類を読むだけでは測れない受験生の個性と意欲、そして勉学への適性をみるためのものです。準備してきた答えを単に繰り返すだけではないことを理解してください。

また今回、面接してみたら優秀であったが、出願した方式の趣旨と合わなかった受験生がいました。AO入試に出願する際には、自分はどの方式が一番ふさわしいかをよく考えてください。(引用以上)

(続く)