平成28年度から「特色入試」という面白い選考方法を導入した京都大学についてです。どのような背景で入試改革を行ったのかについて、北野副学長の講演を聞く機会がありましたので少し紹介します。

まず、一言でいうと、京都大学は今の大学教育に危機感を持っています。具体的には偏差値重視による大学学部の序列化やミスマッチ、つまり、受験対策だけで合格した学生の志や適性の軽視、さらに少子化による研究レベルの低下など、これからすべての大学が直面するであろうことを、かなり早い時期から真剣に捉え、議論してきたようです。

その過程で、科目群の見直しや時間割の整理をし、特に英語教育に関しては学部ごとに教科書を指定し、ライティングやリスニングの養成のためにオンライン自習教材を導入しました。既に入学後英語力が低下するのを防ぐ効果が表れているとのことです。

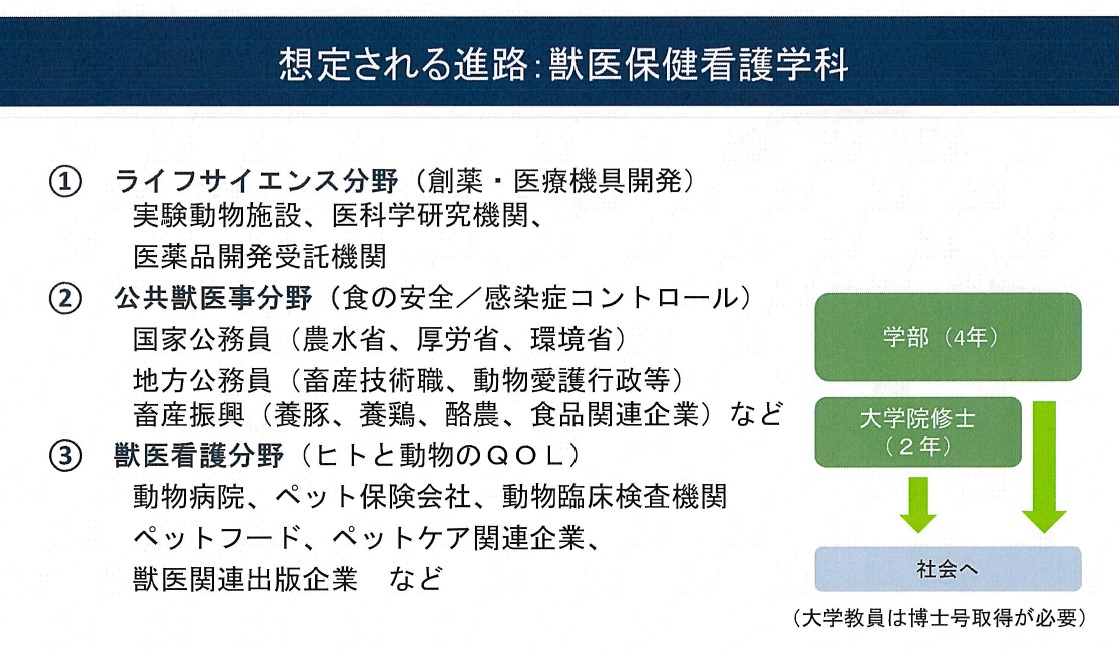

日本には博士号取得者が少ないといわれますが、博士課程を充実させるだけでなく、経済的支援やその後の進路保障、また産学共同として企業の支援を取り入れるなどの改革も進んでいます。

また、少子化対策として1学年当たり50~70名の優秀な学部留学生をASEAN諸国から迎える目標を立て、入試も英語で行っているそうです。日本の学生が彼らと切磋琢磨することで刺激を受けるという効果も狙っているとのことです。

「特色入試」で入学した学生は、女子の割合が高く、首都圏出身者も多いそうですが、積極的な学生が多いとのことで、ひとまず成功したと考えられているようです。

霊長類研究所出身の山極京大総長(上の画像の先生)による「大学はジャングルだ」という名言がありますが、今回の話を聞いているうちに、自由すぎる京都大学が、もっと大きな「智のジャングル」になりそうな、そんな気がしてきました。