最近の大学入試も変わってきました。学力的な優劣と、社会に出てからの活躍度には関係が無いといわれつつ、就職では難関大学出身者が有利であるなど、悩ましい現状があります。公務員試験対策講座や面接練習など、就職対策を手厚く行っている大学もありますが、採用された後にそこで活躍できる力が付いているかどうかは個人次第でしょう。

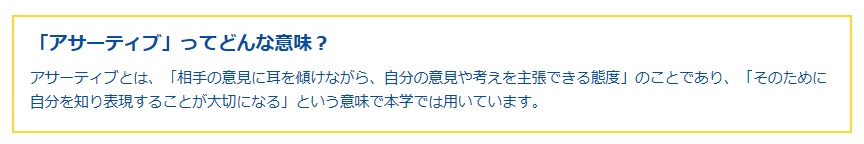

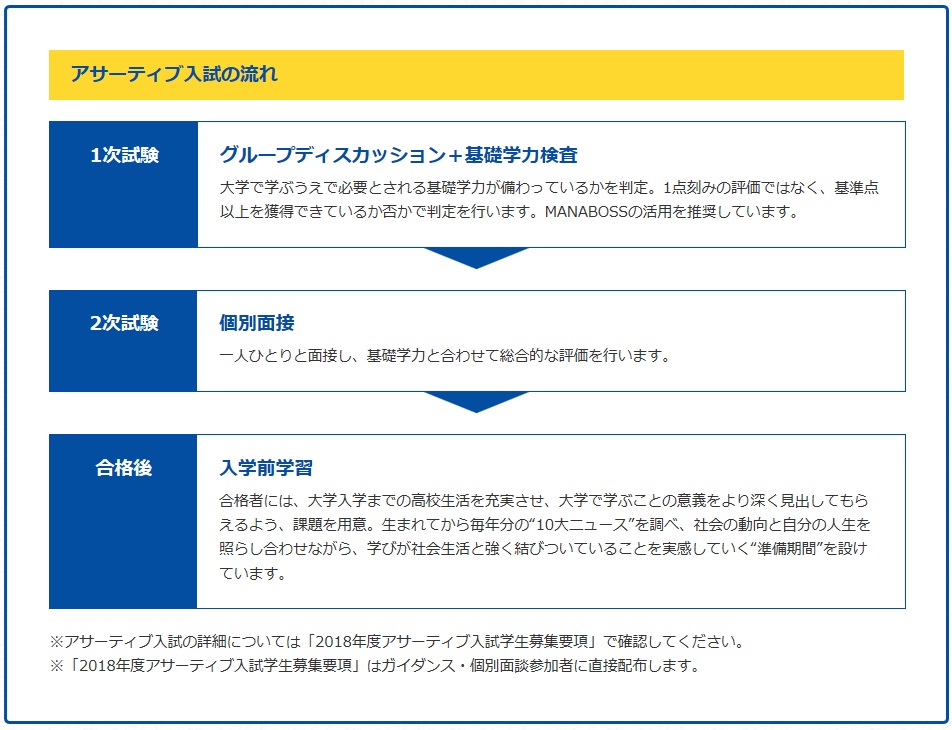

そこで追手門大学は面白いことを考えました。2015年から始まった、「アサーティブ入試」です。まずは「アサーティブ」って何?

(追手門大学HPより)

入試情報室にもこの入試に関する問い合わせが増えてきました。受験生にとってもこの育成型の入試が大学の好感度を上げており、一般入試でも志願者が増えています。年々この入試方法の知名度も上がってきているようです。

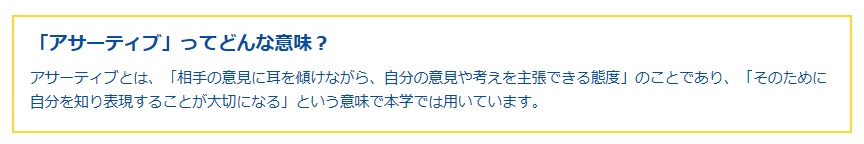

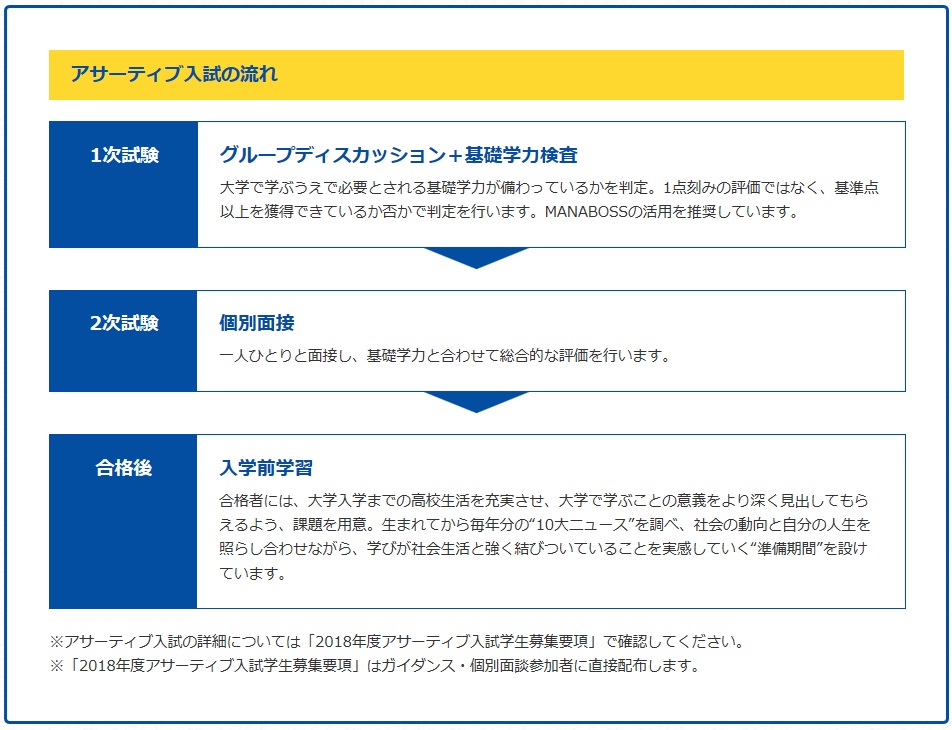

具体的には次のような流れになります。

(追手門大学 HPより)

まずは入試前のガイダンスに参加して、概要説明を聞きます。

さらに、個別面談で、大学で学ぶ意義を「一緒に」!考えてくれます。

次にMANABOSSというインターネット学習システムで、スマホやタブレットで学習を進めていきます。

そして、そこで学習したことが定着しているかどうかを試す「基礎学力テスト」が行われます。

合格後は、さらに社会と自分のつながりを考えさせるような課題が用意されており、入学に備える、というわけです。基礎学力テストがどの程度の内容かは、MANABOSSに参加してみればわかることだそうですので、まずはエントリーしてみましょう。要はやる気です。

これから活躍していく人材をいかに見出していくのかも大学入試の役割の一つですが、入試というのはAOや推薦入試では今までの活動歴や高校の成績を、一般学力選抜でも今までに得た知識や技能で判断するという点で、いずれも「過去」で合否を判断しています。

それに対し追手門大学の「アサーティブ入試」は、その学ぶ意味を確認させグループディスカッションで考えさせ、後日その熱意が「基礎学力テスト」で測られますから「未来」を判定材料にする革新的な考え方だといえるでしょう。

受験生一人ひとりにかける時間や手間も大変だと思いますが、この入試で入学した学生が社会で活躍するのが楽しみです。