大学入試センターを入試に利用する私立大学に出願する場合の注意です。

センター試験を受験することに気を取られて、出願を忘れる受験生が毎年います。

(クリックするとPDFが開きます。)

立命館大学の場合は明後日12日が出願締め切りです。それ以外の方式はセンター試験後ですが、それでもあまり日数はありませんのでこちらも注意が必要です。

もちろん高校の調査書など必要な書類も早めにそろえておきましょう。

大学入試センターを入試に利用する私立大学に出願する場合の注意です。

センター試験を受験することに気を取られて、出願を忘れる受験生が毎年います。

(クリックするとPDFが開きます。)

立命館大学の場合は明後日12日が出願締め切りです。それ以外の方式はセンター試験後ですが、それでもあまり日数はありませんのでこちらも注意が必要です。

もちろん高校の調査書など必要な書類も早めにそろえておきましょう。

お正月が終わったと思ったら、いよいよ入試の季節が巡ってまいりました。1月13日、14日は大学入試センター試験の日ですが、近畿では私立中学入試の解禁日でもあります。つまり13日の朝は、大学受験生と、中学受験生とその保護者、さらに受験生応援のための旗竿を持った塾関係者が大移動するという大変な日なのです。しかも近畿では149の私立中学校のうち、半分近くが午後入試も実施するため、午前中の入試後にも次の学校に受験生が移動します。学校の場所によってはご家族が自家用車で送迎する場合もあるようです。

14日に関しては、前日の結果が発表され、その手続きが必要な学校もありますから、ご家族で手分けをして確認や移動が行われることになります。というわけでこのブログをお読みの、受験生のご家族でない方は、できるだけ13日、14日はお出かけを控えていただき、受験生が車内で座れるように、自家用車がスムーズに試験会場に行けるようにご協力ください。あとは雪などによる交通障害が生じることが無いように祈るばかりです。

近畿圏の私立中学校受験では、学校間の移動手段も併願パターンを組むのに重要だというお話でした。

志願者数日本一の近畿大学からも今年度の公募推薦の結果が届きました。

志願者数は昨年比で102.8%、合格者数は91.7%と、やはり狭き門になっています。

といってもすべての学部、学科が難しくなったわけではありません。例えば11月18日土曜日の経営学部の商学科は合格最低点が137点でしたが、会計学科は132点と5点も違いました。また、12月2日の国際学部グローバル専攻の159点に対し、総合社会学部の環境まちづくり系専攻は131点と同じ入試問題なのに28点も開きがありました。

本来なら希望の学部や学科に入学するべきですが、ともかく近畿大学に入学し、隣接分野でその夢を果たそうという作戦もあります。そのような観点で、このブログをお読みの皆様にこっそり狙い目の学部、学科をお教えしましょう。

文系なら・・・

経営学部の会計学科・キャリアマネジメント学科

経済学部はすべて

総合社会学部の社会マスメディア系専攻・環境まちづくり系専攻

理系なら・・・

理工学部(東大阪)の応用科学科と理学科の物理学コースと化学コース

医用工学科以外の生物理工学部(和歌山)

建築学科以外の工学部(広島)

農学部(奈良)の応用生命科学科・バイオサイエンス学科

産業理工学部(福岡)

近畿大学は学部内併願や、文系学部の他学部併願ができますので、当日多少やらかしても、これらの学部を併願に書いておけば、近大生にはなれる可能性は上がるというわけです。

というわけで、出願するときの参考にしてみてください。

京都産業大学の公募推薦結果も発表されました。こちらも志願者数が爆増しています。

ご覧のように、総合評価型で135.9%の受験者に対して、合格者は93.3%など、もはや難易度が1段階以上変わったように感じられます。合格最低点でも基礎評価型ですが外国語学部のドイツ語専攻200点満点で120点⇒139点、フランス語専攻で125点⇒137点などヨーロッパ言語学科での上昇が目立ちます。

昨年から募集を始めた現代社会学部も知名度が上がってきたためでしょうか、総合評価型で昨年3.0倍だったのに今年は5.6倍、最低点も10点アップとかなり難易度が上昇しています。法学部や文化学部もかなり受験生が増えています。

理系では理学部の宇宙物理・気象学科や情報理工学部、総合生命科学部の動物生命医科学科など昨年より競争倍率が大幅に伸びています。

このように京都産業大学も合格ラインが大きく上昇していますが、こちらは新学部の認可獲得を視野に入れているとのことで、そのために文部科学省が設定した入学者枠を厳格に守る必要があり、一般入試でもその方針だとのことです。つまり一般入試の難易度も昨年より上昇すると考えられますので、京都産業大学の一般入試を考えている受験生は昨年の最低点の1.1~1.2倍以上を目安に、あと1か月、準備をしておきましょう。

11月25日、26日に行われた、龍谷大学の公募推薦入試の結果が発表されました。

ご覧のように、受験者数が1割以上増えて、合格者数を1割減らしているという狭き門になっております。当然合格最低点も昨年より上がっている学部、学科がほとんどですが、特に上昇幅が目立つのは、文学部の臨床心理学科(スタンダード方式で76.0%⇒84.0%、高得点科目重視方式で75.7%⇒85.1%)の上り幅が一番で、同じ文学部の歴史学科、日本史専攻や東洋史専攻、経済学部、経営学部、法学部、政策学部、国際学部のいずれの学部でも合格最低点が上昇しています。

このように昨年より公募推薦の難易度上昇により、一般入試との差がなくなってきていますので、公募がダメなら一般はもっと無理、というわけでもないと思います。近畿大学と同じように、公募で厳しかった受験生も、気持ちを切り替えて一般入試に挑んでほしいと思います。

今年の1月4日に、このブログで「近大みかん」を取り上げたら(?)、本当に送ってきてくださいました。

外の皮も、中の房の皮も薄くて食べやすく、なんといっても味が最高。

今年の公募制推薦では理系の難易度が結構上がっているように感じます。したがって、結果が思わしくなかった受験生も、怯まずに一般入試に向かっていただきたいと思います。入学したら、来年の今頃、学内でこの美味しいみかんを食べることができるでしょう。

色々と有名になってしまった岡山理科大学獣医学部ですが、公募推薦入試の出願について、21人の募集に対して、688人が出願(名目倍率32.8倍)しているとのニュースが入ってきました。以前、このエントリーで「狙い目」と書きましたが、すみません。謝ります。この公募推薦は併願も可能となっていますので、実際には募集人数の数倍の合格者を出すと思います。しかし、もし3倍の63人を合格にしても、実質倍率は10倍を超えますので、それでもとんでもない高倍率だといえるでしょう。

ここ数年、全体的に文系学部の人気が回復し、理系、特に生物系の志願者数が減少している中でよく集まっていると思います。

今や子どもの数よりペットの数の方が多いといわれますし、前回獣医学部の新設が認められた52年前と違って輸入食肉や検疫の扱い量もけた違いに多く、今年不足しているインフルエンザワクチンなどの開発や開発など、獣医師の活躍する場は増えています。生物の分野で社会に貢献したいと考える高校生・中学生は、獣医師という選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。

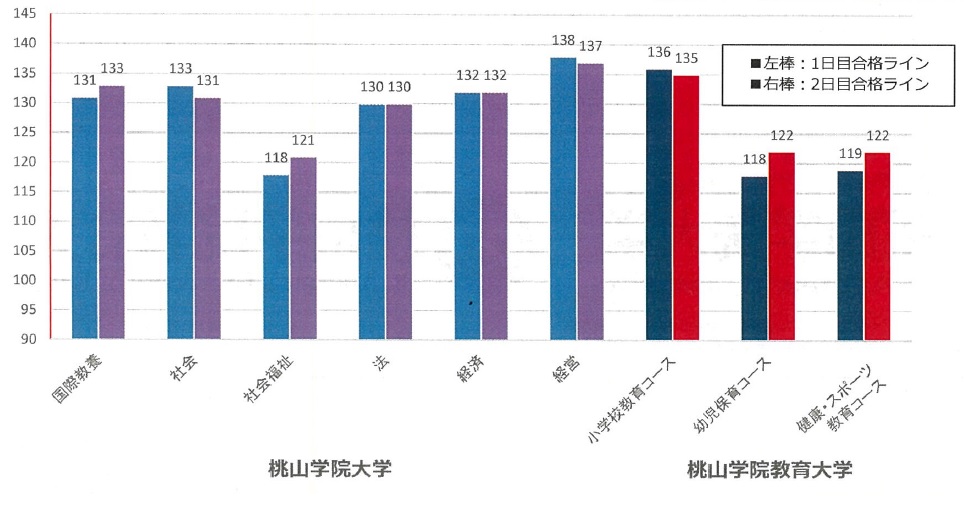

以前、このエントリーで紹介した「小学校教育コース」「幼児保育コース」「健康・スポーツ教育コース」の3コース体制で新規開校を予定している「桃山学院教育大学」についてですが、当然昨年度入試が行われていないため、難易度が不明な状態でした。(模試会社によっては失礼なほどゆるゆるの設定をしたところも・・・)しかし、11月の公募推薦入試の結果から、その難易度が明らかになってきました。桃山学院大学と入試問題も共通ですので、合格最低点でそのまま難易度の比較ができるというわけです。

(クリックするとPDFが開きます)

結論としてはずばり、桃山学院大学と同じです。「小学校教育コース」は桃山学院最難関の経営学部マイナス2点、「幼児教育コース」、「健康・スポーツ教育コース」は共に桃山学院の社会福祉学部の少し上、という結果でした。

しかし、以前紹介したように私立大学とはいえ超本格的な教育大学としては夢のように入りやすい状態だともいえます。少なくとも今年度はとてもお買い得だといえるでしょう。

公募推薦後期入試の出願は12月4日(月)までです。(検定料納付は明日の火曜日まで可)試験は12月9日ですが、合格後の入学手続期間は1月19日、つまりセンター試験の自己採点の後ですから手ごたえを見てから入学金を納めるかどうか判断ができます。小学校教員志望の大学受験生は、ひとまず受験してみてはいかがでしょうか。

(入試に関する詳細については、大学HP、要項等をご確認ください。)

平成28年度から「特色入試」という面白い選考方法を導入した京都大学についてです。どのような背景で入試改革を行ったのかについて、北野副学長の講演を聞く機会がありましたので少し紹介します。

まず、一言でいうと、京都大学は今の大学教育に危機感を持っています。具体的には偏差値重視による大学学部の序列化やミスマッチ、つまり、受験対策だけで合格した学生の志や適性の軽視、さらに少子化による研究レベルの低下など、これからすべての大学が直面するであろうことを、かなり早い時期から真剣に捉え、議論してきたようです。

その過程で、科目群の見直しや時間割の整理をし、特に英語教育に関しては学部ごとに教科書を指定し、ライティングやリスニングの養成のためにオンライン自習教材を導入しました。既に入学後英語力が低下するのを防ぐ効果が表れているとのことです。

日本には博士号取得者が少ないといわれますが、博士課程を充実させるだけでなく、経済的支援やその後の進路保障、また産学共同として企業の支援を取り入れるなどの改革も進んでいます。

また、少子化対策として1学年当たり50~70名の優秀な学部留学生をASEAN諸国から迎える目標を立て、入試も英語で行っているそうです。日本の学生が彼らと切磋琢磨することで刺激を受けるという効果も狙っているとのことです。

「特色入試」で入学した学生は、女子の割合が高く、首都圏出身者も多いそうですが、積極的な学生が多いとのことで、ひとまず成功したと考えられているようです。

霊長類研究所出身の山極京大総長(上の画像の先生)による「大学はジャングルだ」という名言がありますが、今回の話を聞いているうちに、自由すぎる京都大学が、もっと大きな「智のジャングル」になりそうな、そんな気がしてきました。

過去4年連続、出願者数日本一の近畿大学ですが、それでも志願者に対するサービスの手を緩めることはありません。12月には大阪・名古屋・京都・神戸の4会場で対策講座と説明会を実施します。入試問題に関する対策は学校でも塾でも予備校でも可能だと思いますが、「入試アドバイザーによる近大入試活用ナビ」と名付けられた説明会は得難い機会だと思います。

近畿大学も様々な入試方式や判定方法がありますが、どれに出願するのが自分にとって有利なのか、なかなか一般高校生では判断が付かないと思います。入試要項をじっくり読みこめばわかるかもしれませんが、その時間が惜しい人や、自分にとってどうであるのかを個別に相談したい受験予定者は是非是非参加しましょう。

(クリックするとPDFが開きます)

ところで、以前このエントリーでも紹介した、あまくておいしい「近大みかん」の配布予定もあるそうです。一般ではなかなか手に入らないものですので、そちらもお楽しみに。