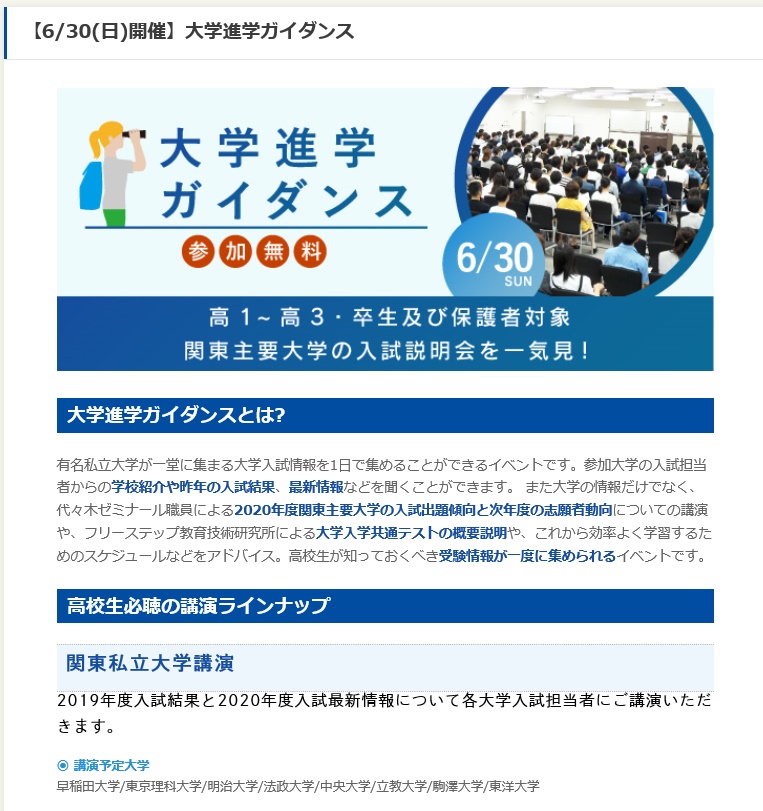

昨年度までは開成教育グループは私立大学の入試担当者に集まっていただく合同説明会を、首都圏では実施してきませんでしたが、いよいよ令和元年の今年から各大学のご協力のもと、開催できる運びとなりました。

講演予定大学は以下の8大学です

駒澤大学

中央大学

東京理科大学

東洋大学

法政大学

明治大学

立教大学

早稲田大学

(50音順)

各大学入試担当の方より40分間の説明、フリーステップ教育技術研究所からの講演など、盛りだくさんになっております。

会場の詳しい場所やタイムスケジュールはこちら

に掲載しておりますので是非ご覧ください。

事前申込制となっておりますのでそのページよりお申し込みください。ご来場お待ちしております。