以前、このエントリーでも紹介しましたが、大阪府の北部、吹田市のJR吹田駅の北側に2014年に設置された「大和大学」。現在は「教育学部」「保健医療学部」「政経学部」の3学部体制で、1学年約500名規模の大学に成長しましたが、もっともっと大きくなるというお話です。

(以前のエントリーはこちら)

http://www.kaisei-group.co.jp/nyushiblog/university/24434.html

新学部誕生です。2019年春から「理工学部」を新設するとのことです。

この理工学部は「機械工学」「電気電子工学」「システム情報工学」「建築デザイン」の4つの専攻からなる学部で、実は昨年からすでに学部長も内定しているとのことです。

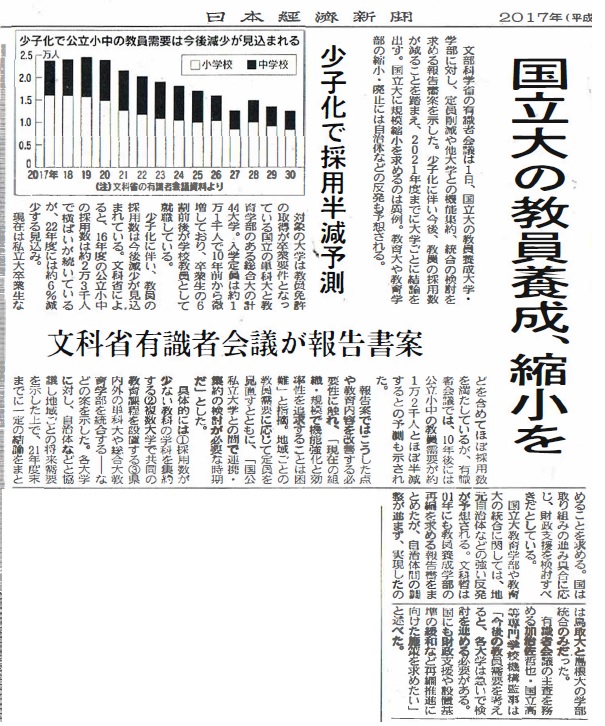

実はこの大学、さらなる拡大を目指しているようです。まだ、公にはされていませんが、今後「農学部」、「薬学部」、「国際学部」などを新設し、いずれは5000名規模で、文系・理系が半々の総合大学へ成長させることを目指しているそうです。今、日本には700余りの大学がありますが、この少子化の逆風をものともせず、一気に100位台に駆け上がろうというわけです。

ところで、教育学部と保健医療学部は今年が初めて4学年がそろう年度となります。つまり、就職や資格試験の合格などの大学の成果が初めて数字となって表れるのが次の春。ここで、世間をあっと言わせる準備も着々と進んでいるようです。

夏のオープンキャンパスは終わりましたが、9月末にもオープンキャンパスが実施されます。受験生向けには推薦入試対策の説明会も行われますが、現在の高2・高1に対しても、個別説明会やキャンパスツアーなど、このフレッシュな大学の中身に触れることができるイベントも用意されています。

関西唯一の政経学部はもちろん、教育系や医療系の資格を目指す高校生にとっても面白い大学だと思います。一度のぞいてみてはいかがでしょうか。

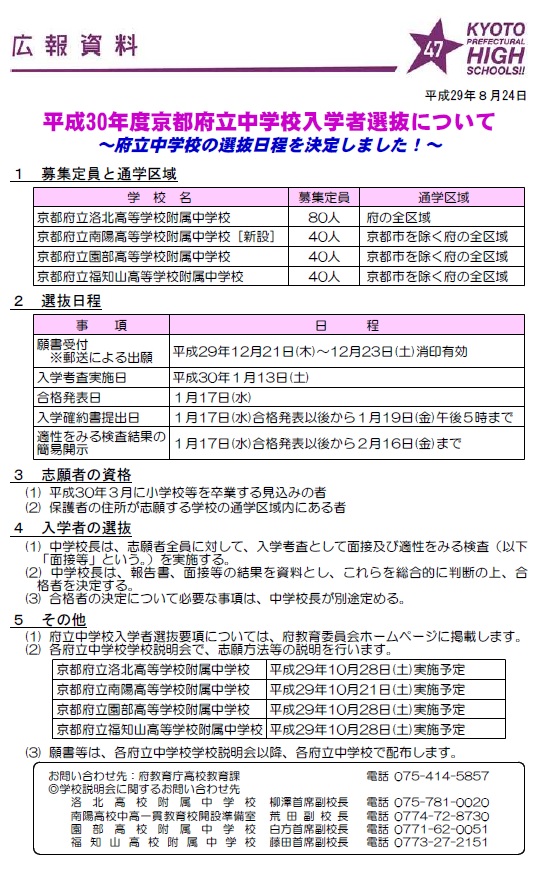

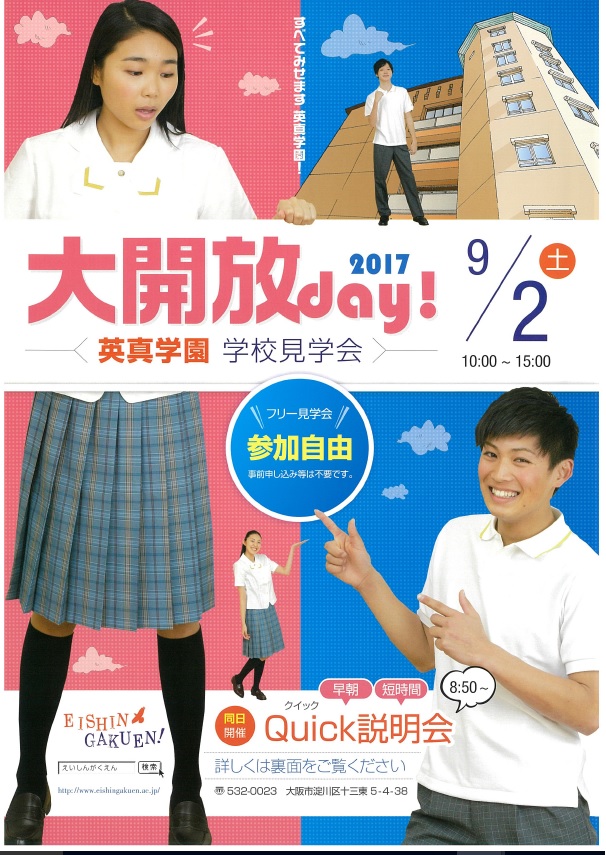

(画像をクリックするとPDFが開きます)

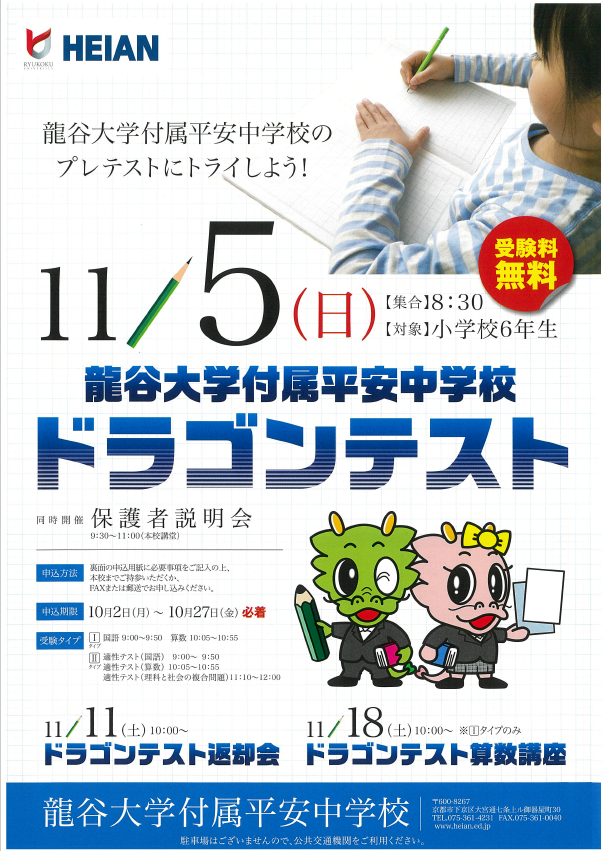

(画像をクリックするとPDFが開きます)