大阪府立としては初めて設置される「大阪府立富田林中学校」の入試(適性検査)が1月21日に行われます。その志願者数が大阪府教育庁より発表されました。

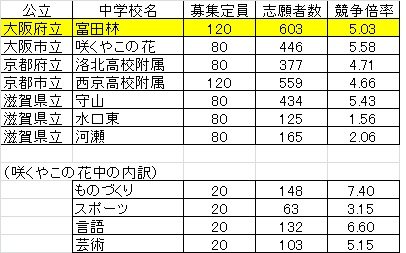

120名の定員に対して603名が出願で、競争倍率は5.03倍と厳しい戦いになっています。参考までに近畿圏の公立中高一貫校の競争倍率で、判明しているものを上げておきます。

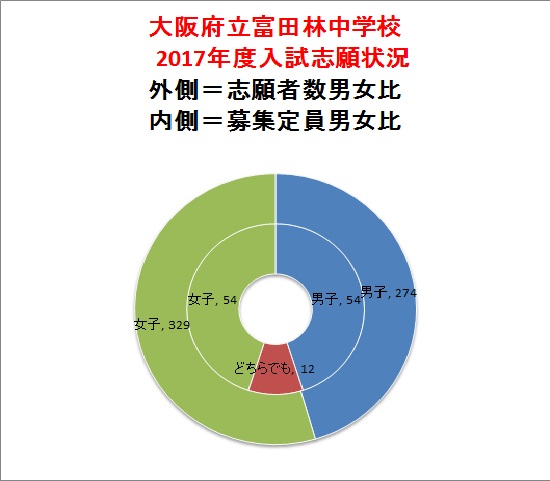

富田林中学校には、男子274名、女子329名と女子の方が多く出願しています。女子の方が厳しい戦いになっているように見えますが、男女別に定員の45%を選び、残りの定員10%は男女関係なく選ぶという方針ですので、男女比が45:55以上に偏らない限り、難易度には差が無いと考えられます。(男子が定員の45%、つまり54名合格し、女子が定員残りの66名合格すると仮定すると、男子の倍率は5.07倍、女子の倍率は4.98倍とほぼ同倍率になります。)

1月21日には以下の「適性検査」と「作文」が実施されます。

******************************

ア 適性検査Ⅰ(国語的問題)

国語を適切に表現し正確に理解するための基礎的・基本的な知識・技能、他の人の立場で考える想像力、分かりやすく伝えるための表現力及び筋道立てて考えるための思考力と思考に基づく判断力をみる。【45分間100点】

イ 適性検査Ⅱ(社会・理科融合的問題)

グローバルな視野、資料やデータを活用する力、論理的思考力及び課題発見・解決能力などをみる。【45分間100点】

ウ 適性検査Ⅲ(算数的問題)

資料・図表や与えられた条件などから見通しをもち、判断や考察をし、問題解決を図る能力をみる。【45分間100点】

【作文の出題方針】

400字程度とし、中高一貫校で6年間学び続けていくことができる意欲・適性及び自らの考えや意見を論理的かつ適切に表現する力をみる。【30分間60点】

******************************

この合計360点の上位から合格者が決まるというシステムです。

ちなみに入学辞退者が生じた場合、「募集人員を満たすよう繰上合格者を決定する。」とされています。それに関して募集要項には次のように書かれています。

******************************

・入学意思の確認の実施日及び時間帯は、2月1日(水)の午後2時から5時までとし、予備日として2月2日(木)の午後2時から3時までとする。

・入学意思の確認は、保護者への電話連絡により実施する。電話連絡は、入学志願書中の緊急連絡先へ行う。留守番電話への伝言の録音等は行わない。

・連絡がとれない場合や保護者による確認ができない場合は、繰上順位を最終に回す。

******************************

つまり、電話が通じなかったらせっかくの権利が消滅するということです。

富田林中学を受験して合格通知が来なかった受験生はもちろん、それに伴って入学辞退者が生じた私立中学校からも繰上合格が発生する可能性もありますので、中学受験をしたご家庭は、少なくとも1月中は連絡が常にとれるようにしておいた方が良いでしょう。