今年の3月にもこちらのエントリーで紹介した京都女子大学から、

【大学改革】京都女子大学 新学部設立【急加速】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp)

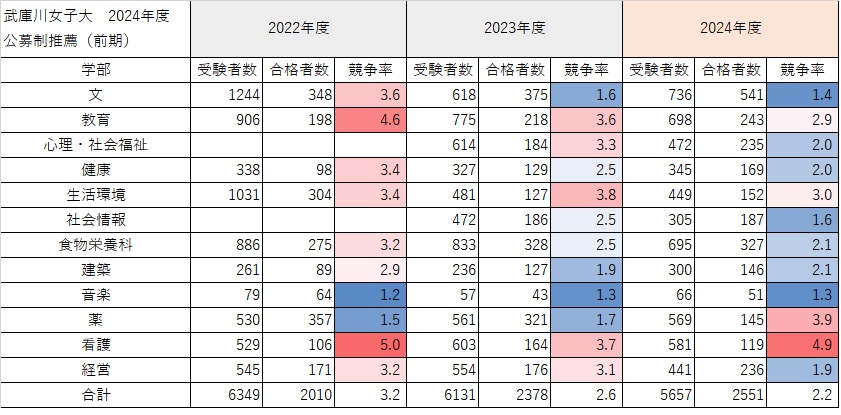

公募制推薦の結果をいただきました。

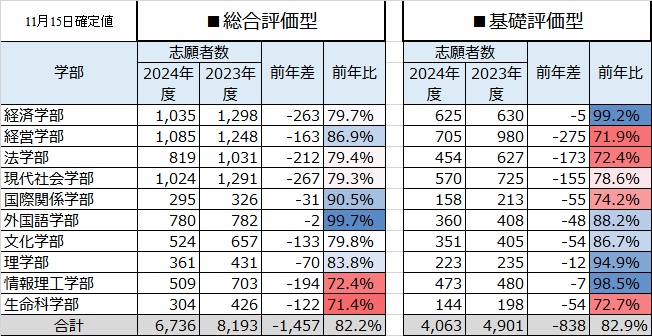

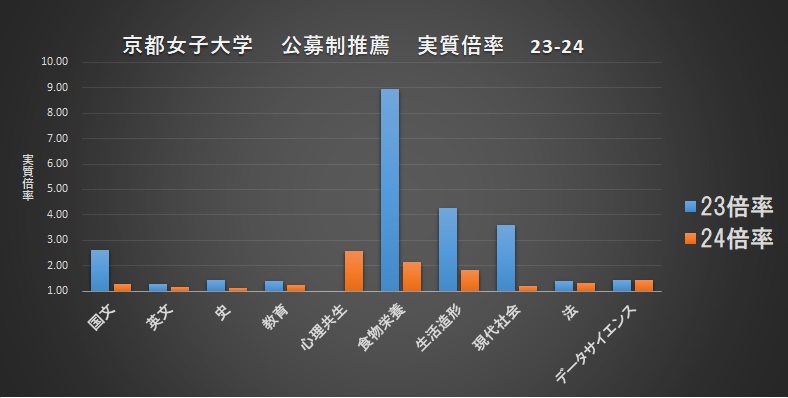

すると、何ということでしょう、実質倍率に関して昨年度は9倍近かった家政学部食物栄養学科が2.15倍、同じく昨年は4倍を超えていた生活造形学科も1.84倍と落ち着いた倍率となりました。このような中ですが、今年からスタートの心理共生学部は2.58倍とすべての募集単位の中で最も狭き門となりました。

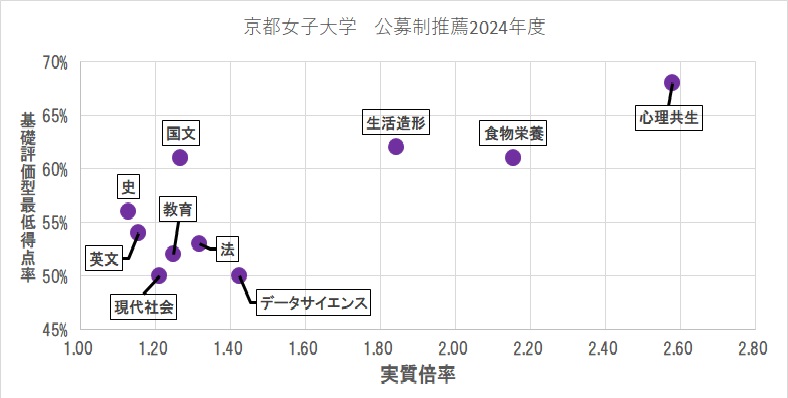

合格最低得点率も公表されていましたので、「基礎評価型」の最低得点率と実質倍率をまとめてみました。やはり心理共生学部は合格最低得点率をみても最難関となっています。

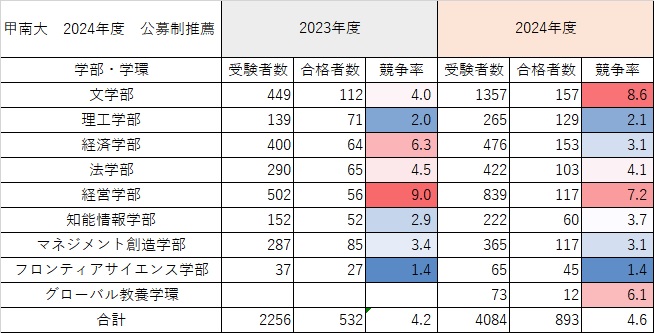

武庫川女子と同じようにこちらも年内日程で合格を多めに出すという方針なのでしょうか。ちょっと心配になって聞いてみたところ、実は指定校推薦の利用者が減少したので定員に余裕が出たとの事で、もうお席が埋まっているので一般選抜が難化するということは無いのだそうです。京都女子大学を敬遠していた受験生の皆さん、この合格最低得点率をみると勇気が湧いてきませんか?というわけで、心理はさておき、世界にお友達ができる現代社会学部や卒業後はひっぱりだこのデータサイエンス学部は狙い目かも、という情報でした。