今回は、札幌にある学校をご紹介します。このブログをお読みの皆さん「そんな遠い学校まで通学できないから関係ない」とお思いかもしれませんが、お読みいただけるとなぜ紹介するのかお分かりいただけると思います。

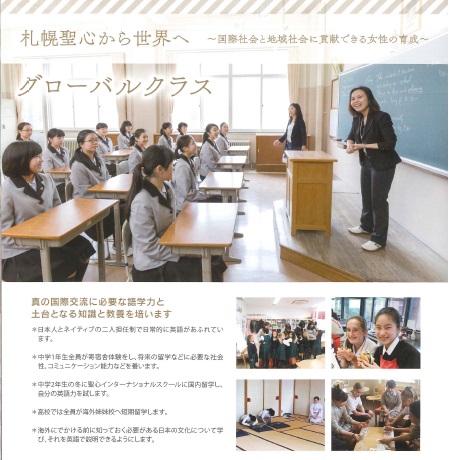

札幌市中央区、1972年の札幌冬季オリンピックでも使用されたスキージャンプ台「大倉山シャンツェ」近くの「札幌聖心女子学院 中学校・高等学校」は、女子の学校として珍しく「寄宿舎」と呼ばれる寮を併設している女子校です。(珍しく、と書きましたが、今ほど交通が発達していなくて、学校そのものが少なかった戦前では、通学できる範囲が限られていたため、旧制高等女学校や高等女子師範学校に寄宿舎が併設されているところも多く、その設備が無い場合でも下宿をして通学するのが珍しくはありませんでした。)

この学校の寄宿舎は、単に食事と寝るところが提供されているというものではありません。まず、中学1年生で寄宿舎に入りますと、上級生のお姉さんがお世話係としてついてくれます。(新入生は「チャイルド」、お世話係の高校生は「エンジェル」と呼ばれます。)寝室は2人部屋で、この二人が同じ部屋で過ごすことになります。いろんな人と仲良くなるために、この組み合わせは年に3回変わります。また、食事の時は6人テーブルに座るのですが、各学年1名ずつの6名が固定されたグループとなり毎日の食事を共にします。寄宿舎専属の栄養士が作成した献立が3食提供されます。(金曜の夜はバイキング形式だそうです。)このグループには、食事をしながら上級生から下級生にいろいろ伝えるばかりではなく、メンバーの一人が、体調が良くない、何か悩みがある、などの異変にもすぐに誰かが気づくことができる、という機能もあるようです。このような生活を通して、目上の方に対する言葉遣いや食事のマナー、テーブルセットを学んでいきます。食後のお皿洗いは食洗機を使っての当番制となっているなどの共同作業もあり、楽しそうです。生徒たちは共同生活を通して学年を超えて仲良くなり、その関係は卒業後も切れることはないそうです。

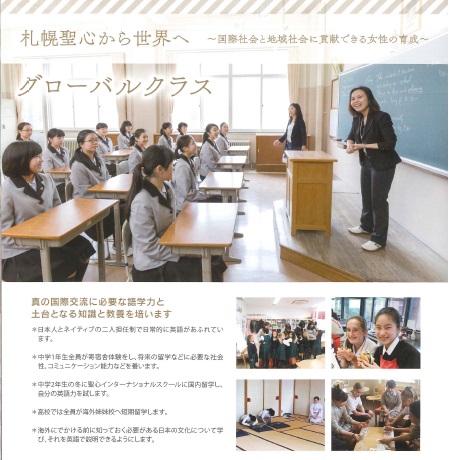

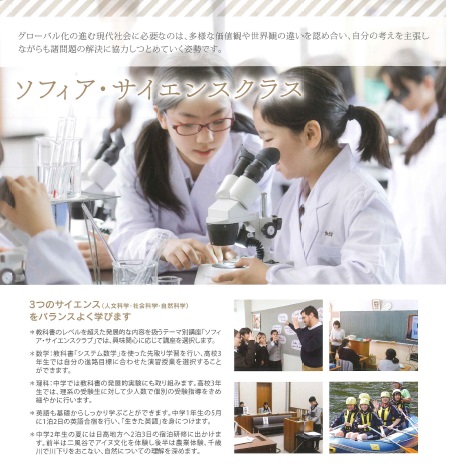

この学校は、東京の聖心女子大学、聖心女子学院中学校、高等学校をはじめ、静岡の不二聖心女子学院、兵庫の小林聖心女子学院などを擁する学校法人「聖心女子学院」が運営している学校です。先に寄宿舎の事を書きましたが、全員が寄宿舎で暮らしているわけではなく、自宅通学の生徒もいます。1学年の定員が60名のこの学校は、SGH(スーパー・グローバル・ハイスクール)に指定されており、「聖心女子学院」ならではの英語教育を少人数制で実施しており、英語暗唱やスピーチコンテストなども行われています。)

卒業後は東京の聖心女子大学に推薦進学する生徒も多いのですが、国公立大学や、医療系に進学した生徒も多く、昨年卒業31名中4名が医学部医学科に合格しています。

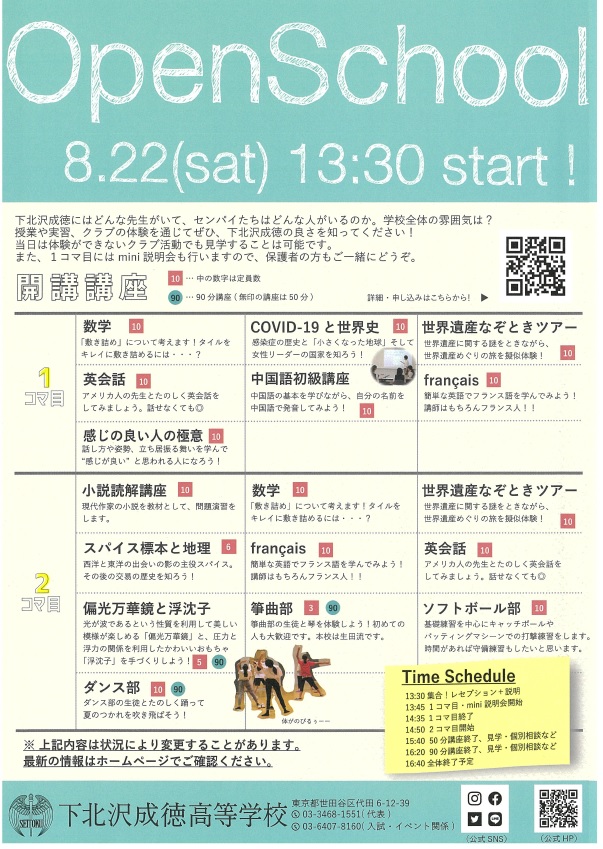

中学入試は東京でも行われていますので、たくさんの「姉妹」と一緒に学園生活を送りたい女子は、詳しく調べてみてはいかがでしょうか。2017年度の首都圏入試は、東京の聖心女子大学3号館にて、1月9日(月・祝)に行われます。(札幌本校入試は1月8日(日)です。)