【共通テスト利用出願の減少】 大学入学共通テスト初年度という事で、昨年までのデータを信じるわけにもいかず、私立大学をメインで考えている受験生にとっては、よくわからない共通テストの準備をするよりも出題傾向が固定化されている私立大の対策をした方が確実なため、共通テスト利用での出願が減少したと考えられます。関西では関関同立に関して、昨年を上回ったのは国公立との併願者が多く、最初から共通テスト対策をしている受験生が多い、同志社の経済と政策、関学の国際、商、経済など、一部の大学、学部に限られています。立命館では食マネジメント以外の学部で、すべて昨年を下回っています。

【国際系⇒経営・経済系への流入】 昨年3月からのコロナ禍によって出入国はかなり不便な状況が続いています。近年盛り上がりを見せてきたグローバル化の流れに一度水を差された形です。しかし高2のうちに希望学部をほぼ絞り込み、学校の科目の選択を行った受験生にとっては、もはや大きな方針転換はできない状況になっています。そこで、国際系・外国語系を志願していた受験生は経済・経営系に流入することになります。関西大学では経済、商いずれも昨年よりも1割以上受験生が増えています。龍谷でも経済が12%、経営が19%増加、近畿では昨年減少の揺り戻しもありますが、経済が37%の増加となっています。関西の14主要大学(関関同立産近甲龍摂神追桃佛橘)で国際系の学部での志願が増えたのは龍谷大学しかありません。

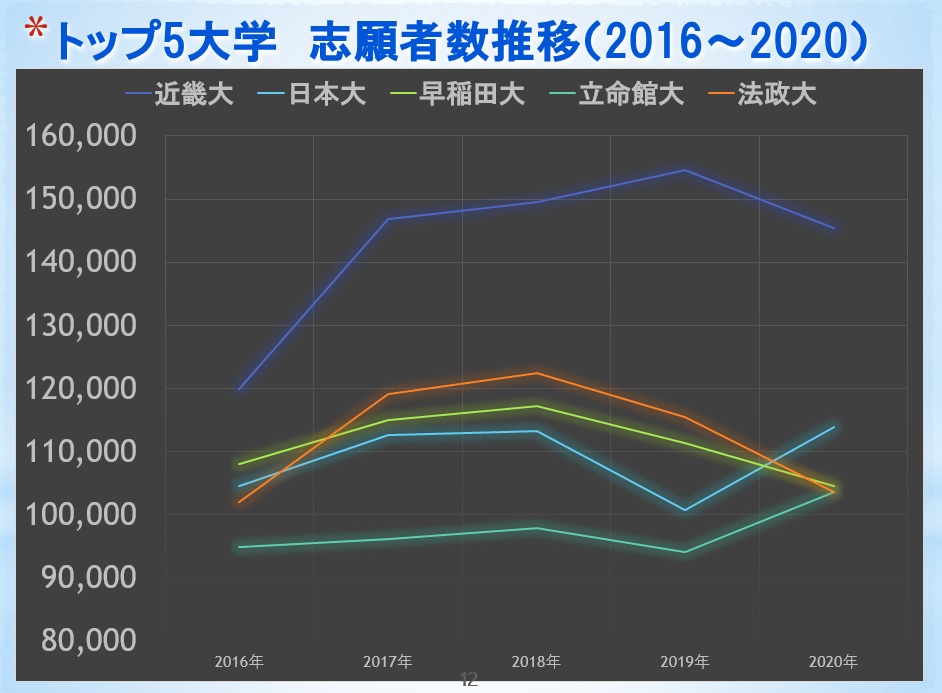

で、最初の早稲田のお話ですが、今年は既卒が共通テスト出願者数レベルで2万人減少していることに加え、共通テストで高得点を取った受験生が多いため、難関上位校への強気の出願が予想されています。しかし大学通信の安田さんがおっしゃっているとおり、共通テストや数学必須の一部導入などもマイナスですが、全国からの流入が減少していることに加えて、入試問題も学部ごとに傾向が大きく異なり、国立との併願には使いにくい早稲田は敬遠されたのではないでしょうか。 (添付のグラフは前年までのものです。ここでも早稲田は2018年をピークに連続減少していることがわかります。)