今年も毎日新聞社刊行「サンデー毎日増刊 大学入試全記録 高校の実力」という本を買ってしまいました。436ページにデータが詰まって1870円。私にとっては安いぞ。

そこで、大阪府の高校についてデータ化してみました。

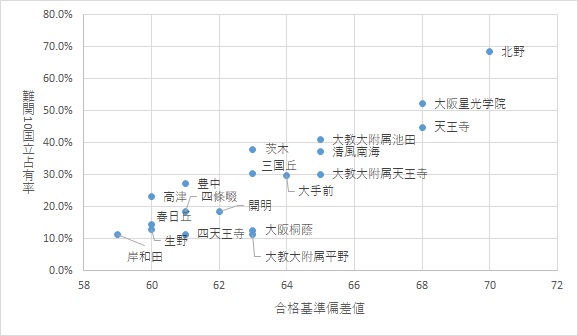

まず、最初は旧帝国大学+東工大(ああ、この名称もこれで最後かぁ)+一橋大+神戸大の難関10国立大学合格者数を卒業生数で割った「占有率」でランキングを作ってみました。SSというのは高校入試での開成公開テストでの基準偏差値です。要するに入学時点の難易度だと思ってください。

まずはベスト20校です。

ほお、北野は7割近くが難関国立に合格しているのですね。2位の大阪星光も半分を超えています。さすがですね。

それではこの割合と入学時の難易度で分散図を作成してみました。

すると相関係数R^2=0.77と強い相関が出ました。これらの大学をめざすのなら、まず高校入試から頑張る必要があるようです。