梅雨が明ければ夏休みです(ちょっと気が早いですが・・・)。何をしようか、どこに行こうかなど、想像するだけでも楽しいことばかりですが、夏休みの宿題だけが気がかり、といったお子さまも多いことでしょう。

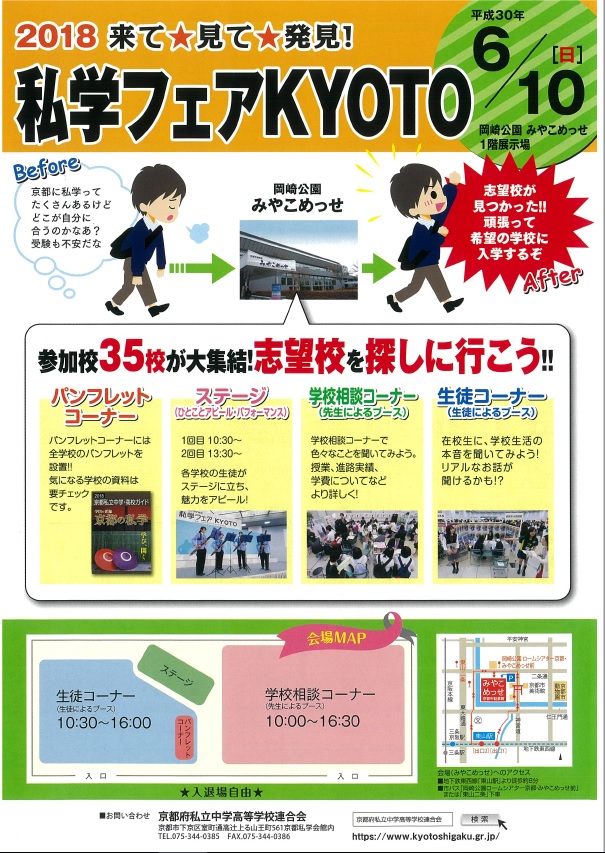

そこで、早いうちに宿題を片付けておきたいけど、なかなかその気が起きないという小学生向け(?)に、追手門学院大手前中学校は、こんな面白いイベントを開催します。

(画像をクリックするとPDFが開きます。裏面にイベントの詳細が紹介されています。)

ボルトボルズの「笑ってタメになる!サイエンスショー」は2016年の開成教育グループ主催、「開成進学フェア」滋賀会場でも行われましたが、身近なものを使って、物理法則を面白おかしく紹介するこのイベントは、子どもが理科好きになるきっかけになるかもしれません。

学校の設備や部活を体験するコーナーもあります。もちろん世界大会常連のロボットサイエンス部の体験もできるようです。追手門学院大手前の受験を考えている小学生はもちろんの事、このイベントは何だか面白そうだなと感じた小学生も大歓迎とのことです。申し込みは学校ホームページからどうぞ。