小学校から大学まで同じ法人が運営しているところといえば、同志社や立命館をはじめとして関西にも数多くありますが、その多くは、最初に大学ができて、付属高校、付属中学校というように、下の学年の学校が後で増設されたところがほとんどです。その中で、関西では兵庫県の甲南学園と大阪の追手門学院が例外で、最初に小学校が作られています。

追手門学院の母体ともなる『大阪偕行社附属小学校』はなんと今から130年前の1888年(明治21年)西日本最古の私立小学校として設立されました。この「大阪偕行社」というのは帝国陸軍の将校准士官の親睦・互助・学術研究組織を目的とする財団法人でしたので、主に軍部将校の子弟の教育を目的とした男子校としてスタートしたのでした。

しかし終戦後、その法人は解散し、新たな学制の元で共学校として再スタートし、中学校、高校・大学をその後増設していきました。

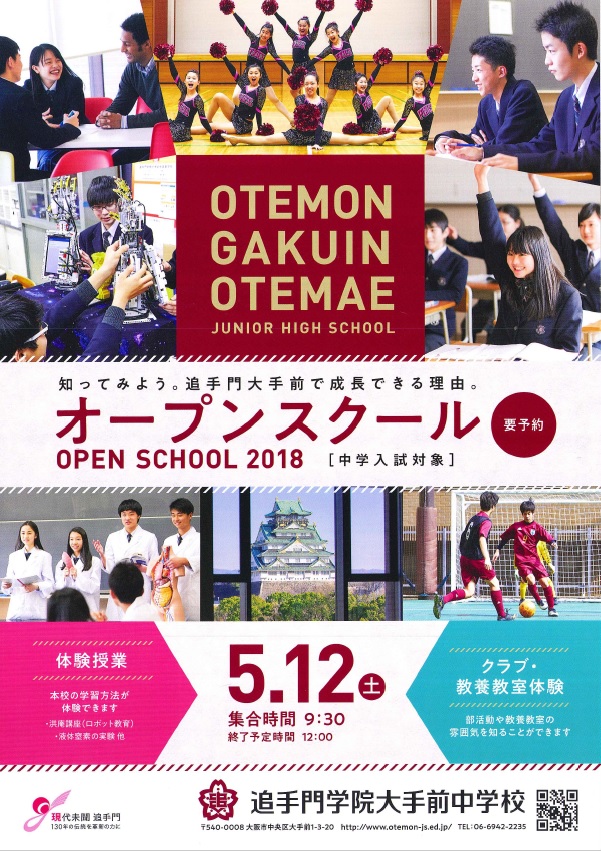

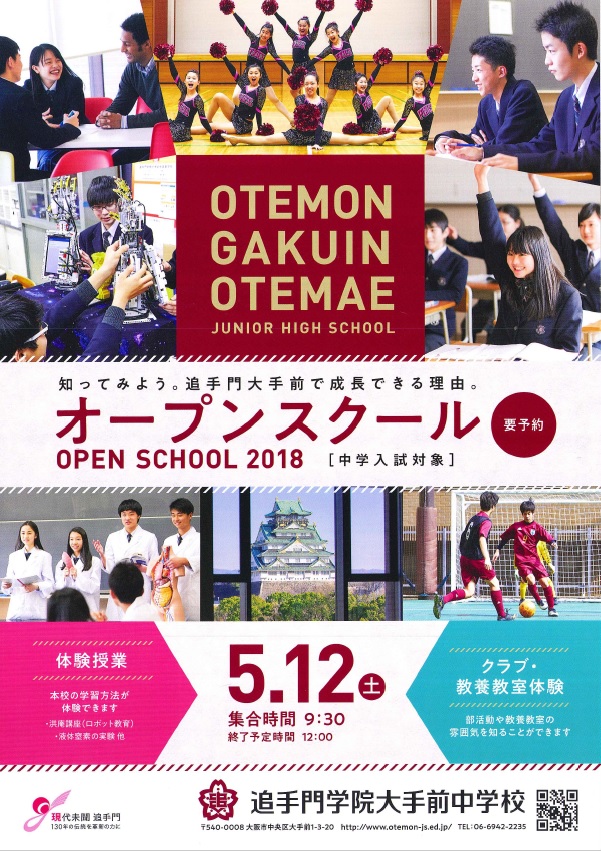

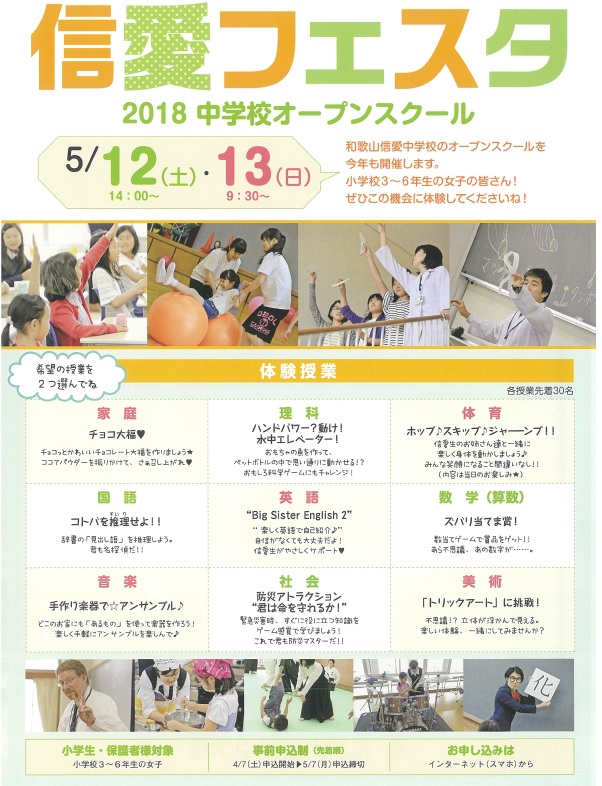

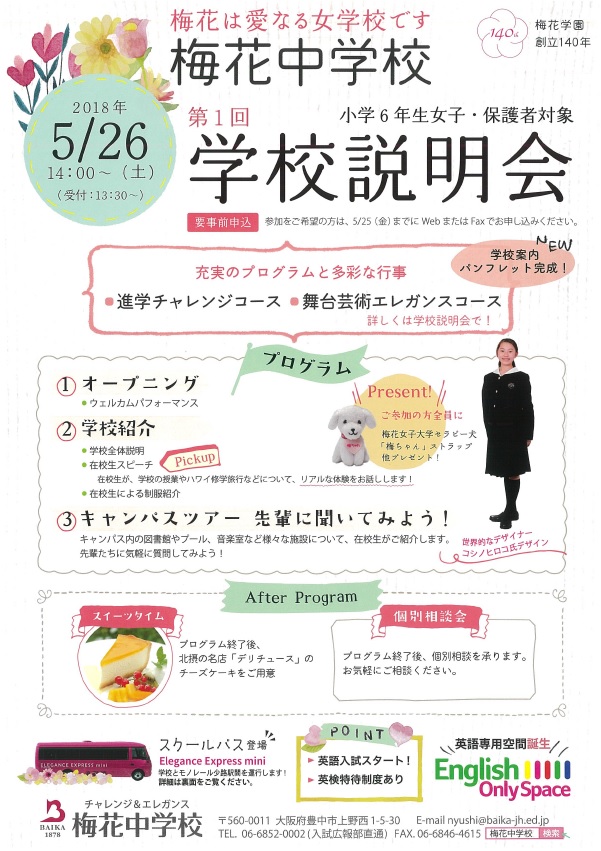

このように歴史のある小学校を母体とする学校ですが、その伝統に甘えることなく、効率的なコース制や国際教育や社会理解の教育だけでなく、「追手門プログラム」という生徒の自主性やコミュニケーション能力を養う独自のプログラムを実施するなど、教育改革が進められています。もちろん生徒の興味関心を励起するイベントも充実しています。

というわけで、小学生向けのオープンスクールで、この学校の特徴を体験してみてはいかがでしょうか。申込制ですので、ネット経由でお申し込みください。