2020年1月20日

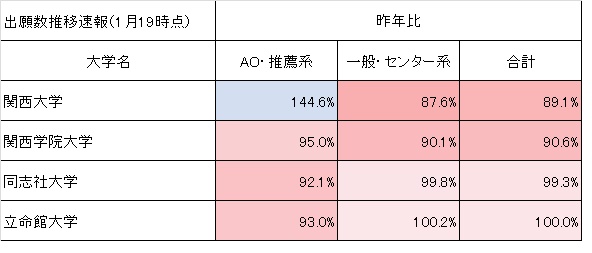

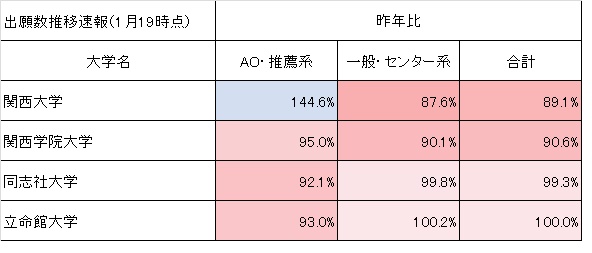

センター試験も終わって、いよいよ私大一般入試の季節になってきました。開成教育グループの大学受験生の出願も合計3万件を超えてきました。中期や後期の出願はまだですが、一応1月19日時点での昨年との比較表を作ってみました。色が赤いのが昨年負け、青いのが昨年勝ちです。 (開成教育グループ内での出願数の比較です。全体状況ではありませんのでご注意ください。)昨年同日比較です。

ご覧のように、合格者を絞って昨年既に敬遠された立命館が反動で戻ってきています。また、「超安全志向」と新聞でも報道されていましたが、結果的に同志社も一般入試ではほぼ昨年並みとなりました。一方関西大学はこの数値ですのでセンター中期など今から出願できる日程も狙い目になるかもしれません。センター試験を受験した方はご検討ください。(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年1月17日

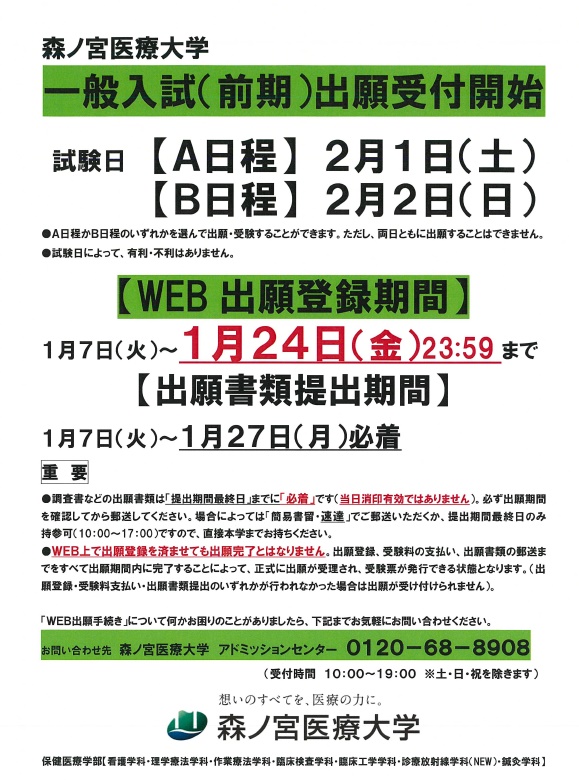

大学としては今年13年目を迎えるという若い大学「森ノ宮医療大学」は、今年も公募推薦が好調。特に例年人気の看護学科・理学療法学科に加えて今年から設置の診療放射線学科も大人気です。公募推薦入試では合格最低点も6割以上、合格者の平均点は7割程度と高学力層が集まりました。さて、こちらの大学は2月1日から一般入試を行いますが、出願は1月24日までとまだ日程に余裕があります。出願に関して基本はwebで行いますが、受験票の出力の為にプリンターが必要ですからお家に無い場合は高校の進路指導室で行いましょう。あと、調査書の郵送を忘れていた、受験料を払っていないなどの不備で受験できないケースもあったそうです。医療人になるのですからそんなに不注意では困ります。お気を付けください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年1月16日

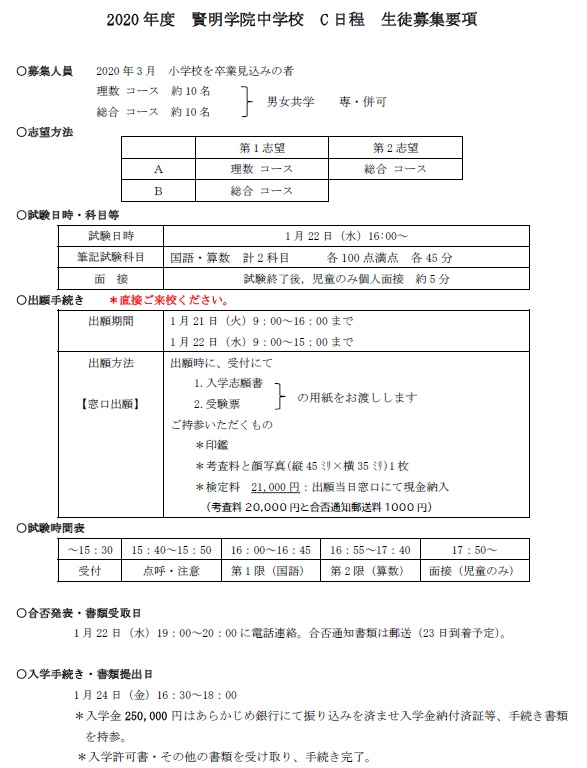

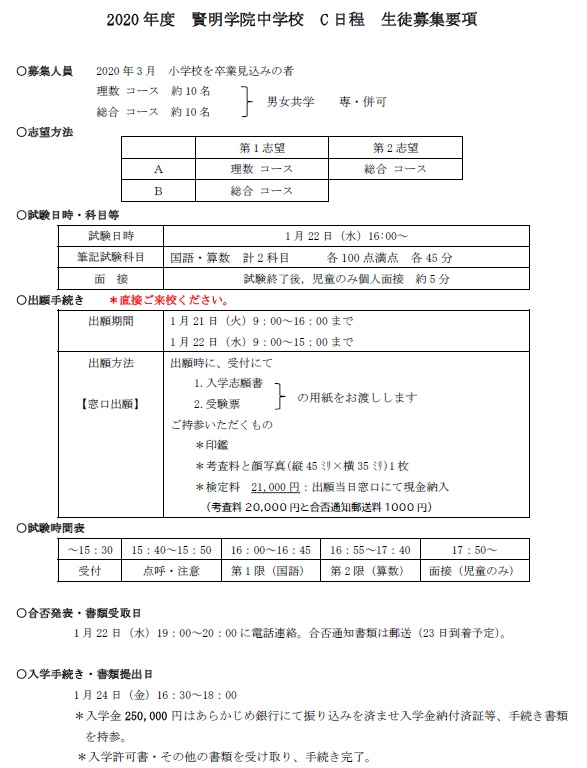

関西学院の系属校になった堺の賢明学院中学校からありがたいお知らせが届きました。18日の解禁日には体調不良などで力が出し切れなかった受験生にも絶好のチャンスです。なんと中学校入試の日程追加です。試験日は1月22日(水)と平日ですが、16:00開始の2教科試験。当日の15:00までが出願期間です。21000円と写真をご持参ください。関学サイエンスコースにつながる理数コースに合格すれば、6年後には関学生。興味のある方は学校ホームページをご確認ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年1月15日

私立中学校入試でも最近増えてきたインターネット経由の出願に関してです。昨日一部の中学校でweb出願システムが止まるというトラブルが発生しました。現在は復旧していますので、締め切りがまだの学校や入試日程について影響はありませんが、昨日が締め切り日だった学校は救済策として締め切りを延長する動きも出ています。例えば大阪桐蔭中学校は締め切りの1日延長を昨日のうちに発表しました。うまく出願できなかったのであきらめてしまうということの無いように学校のお知らせをもう一度ご確認ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年1月14日

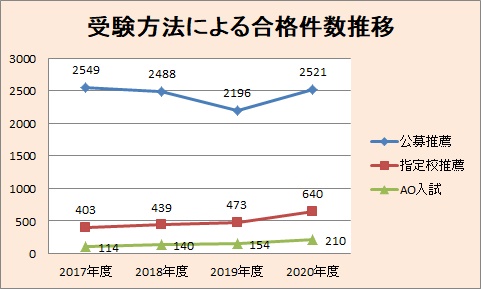

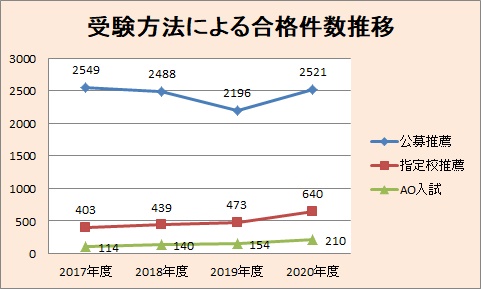

先週に引き続き、大学受験生の受験動向について分析しておきます。 開成教育グループからの受験生について、各大学の状況をお知らせしましたが、今回は受験方法による合格件数推移を調べてみました。昨年と今年では変化がわかりにくいので過去4年間の数値を調べてみました。

まず、AO入試を経て合格した件数は、4年前の114件から順調に増え、2020年度募集では約2倍に増えています。今年の高校3年生は3年前の中3の時、開成進学フェアでの来場率も伸びるなど、教育関心の高い学年ですので、早くから志望する専門分野を研究しつつ、評定平均を上げるための学習にも1年生から継続的に取り組んだ層が増えたということでしょうか。

指定校推薦を経て入学資格を得た生徒も4年前の1.6倍となっています。こちらは安全志向の表れでしょう。不透明感を増す大学入試制度改革の影響でしょうか、昨年度より、特に今年度の伸びの方が大きくなっていることがわかります。

公募推薦は逆に2019年度入試が底、今年度は再び回復しているように見えます。大学の定員厳格化の影響でしょうか、公募推薦の合格率は下がっており、かつては受験科目も少なく、お手軽感があった公募推薦ですが、不合格者が多く出ている大学への出願を見合わすなど、公募推薦も十分研究してから出願するようになったと考えられます。実は昨年と今年の公募推薦入試への出願数はあまり変わっていないので、合格しやすい大学を選んで出願したとも考えられます。このような受験生は一般入試で第一志望校を目指すケースも増えるでしょうから、公募推薦での受験者が増えたのに入学率が下がる中堅大学も出てくるのではないでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年1月10日

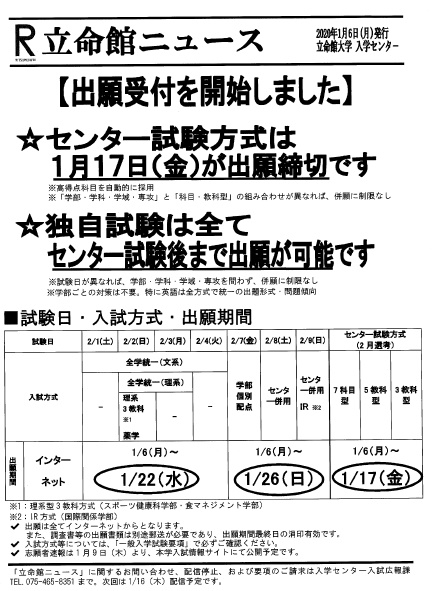

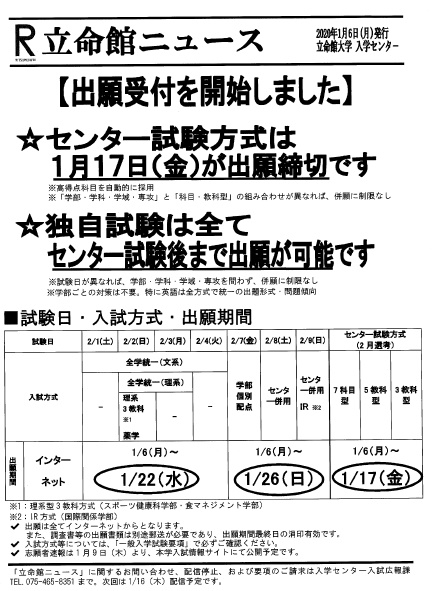

立命館大学からファックスが届きました。なんで今どきファックス?とお思いでしょうが、特に公立高校では進路指導の先生が転勤などで変わる可能性が高いわけですが、個人持ちのe-mail経由よりも学校のファックス番号を登録しておくと、先生が異動してもひとまず学校には情報を届けることができるわけで、合理的です。

それはさておき、出願締め切りは御覧の通りです。センター併用はセンターの自己採点の結果を見てから出願できますので、お忘れなく。インターネット出願では受験料の支払いの為に、受験生の保護者の方はクレジットカードをお子様に提供してください。因みに次の引き落とし日は大変なことになりますから覚悟しておいてください。 それから、合格したら合格通知よりも大きな振込用紙(立命館大学の場合、合格通知と振込用紙が一緒になったA3判の紙が送られてきますが、「合格通知」はその片隅のハガキ1枚分の面積に印字されているだけ)が送られてきますので、そちらの準備もお願いします。合格すれば入学を考えていて、一人暮らしもお考えの場合、賃貸物件は早い者勝ちです。物件の斡旋に関しては立命館大学の場合は大学生協も頑張っていますので、手付金をご用意の上特設会場へどうぞ。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年1月9日

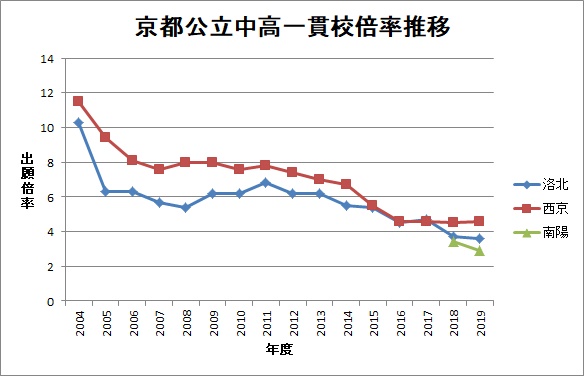

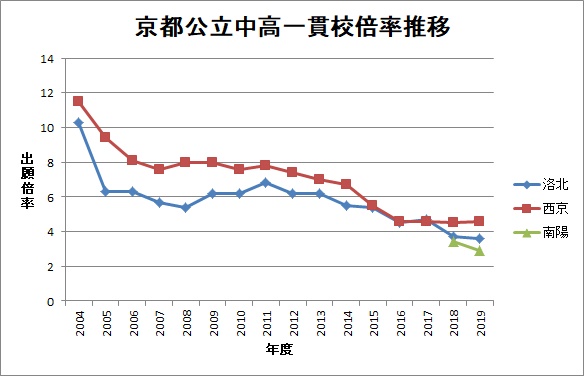

大阪市立中高一貫校の倍率推移について昨日お知らせしましたが、公立中高一貫校が設置されてからの数年間、倍率はどのように推移するのかまとめてみました。

小泉純一郎氏が総理大臣だった2004年に開校した京都府立洛北高校附属中学校と京都市立西京高等学校附属中学校は、いきなり大変な人気になりました。御覧のようにどちらも10倍を超える高倍率。当時はあまりなじみのなかった「適性検査」入試やグループ面接の導入など、今大学が行おうとしている入試改革を16年も前に先取りしていたとは、さすがです。今では東京大学・京都大学に12名(洛北)、26名(西京)もの合格者を生み出すような進学校となっています。(因みに洛北は80名募集、西京は120名募集です)

それはさておき、競争倍率の推移は御覧の通り低下の一途。これを見て「最初の人気はどこへやら」、と見えますが、そんなことはありません。実は難易度は下がっていないのです。適性検査といっても小学校での教科学習ができていることが前提で、加えて読解力、分析力、論述力などが必要になるわけですから、それなりの準備が必要となります。 というわけで、準備ができた人しか出願しなくなったわけで、狭き門であることには変わりありません。

2018年から募集を始めた南陽高校附属は京都市域からの通学が認められていない学校ですので受験者が限られ、開校当初も倍率がそれほど高くはありませんが、それでも3倍以上から2倍程度へと推移しています。40名と募集単位も小さいため、今後も乱高下が予想されます。 というわけで、必ずしも「出願者数=人気度」というわけではない、というお話でした。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年1月8日

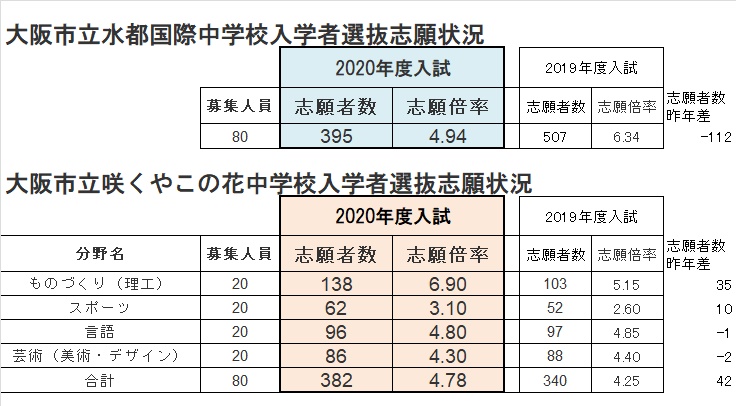

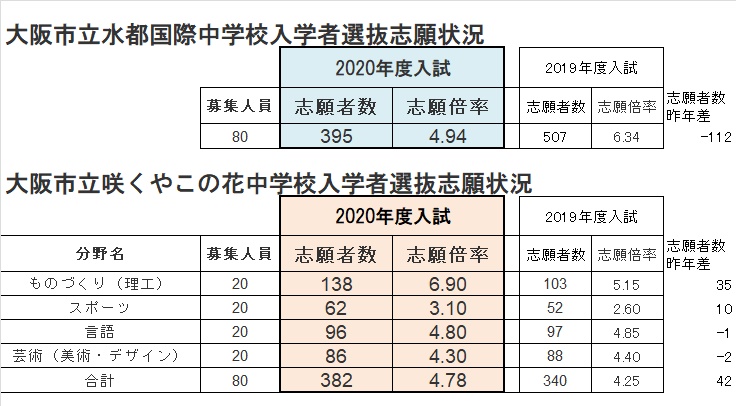

昨年12月26日・27日に大阪市立中高一貫校「水都国際中学校」「咲くやこの花中学校」の出願受付が行われ、その集約結果が大阪市教育委員会から発表されました。

ご覧のように昨年開校した「水都国際中学校」は4.94倍と相変わらずの大人気です。英語を使った数学や理科の授業や、紙を使わずにタブレットを使うCBT方式の定期テストの導入など最先端の教育が魅力的な学校ですが、そのサービスが授業料無料(公立なので当然ですが)で享受できるわけですから人気が出て当然でしょう。ところで一般的に公立の中高一貫校は、あまり準備はしていないが、ともかく受験はしてみようという受験者も多いのか、開設初年度の出願倍率が高めになる傾向がありますので、今年は少し落ち着いて5倍程度になると予測していましたが、無事的中。(昨年も6倍超の予測が当たりました)因みにこの「5倍」は昨年と違って十分な準備をしてきた「5倍」の受験生ですので、昨年よりも難易度は上がると考えた方が良いでしょう。

「咲くやこの花中学校」は「ものづくり」の募集単位の志願者が昨年よりも35名増えて6.9倍という狭き門になります。今年は50m走りと立ち幅跳びが課される「スポーツ」も10名増。志願倍率も3倍を超えました。「水都国際中学校」に受験者が取られる可能性の高い「言語」と「芸術」もほぼ昨年並みで、2校併せて777人が出願となりました。

受験まであと3週間弱。当日には実力が出し切れるように最後の調整、体調管理等気を付けていただきたいと思います。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年1月7日

次年度から予定されている大学入試制度改革の影響で、現在の高3生は浪人を嫌って指定校推薦やAO入試を利用して、早めに進学先を決める傾向が強く、難関校への挑戦を避ける受験生が増えているといわれています。実際、近畿圏では、「関関同立近」の志願者が減っており、実際に近畿大学の公募推薦入試では出願数が大きく減少したとの情報も入っています。そこで、今回は「超安全志向」=難関校の易化、中堅校の難化を検証してみたいと思います。

まだ、実数についてはすべてお知らせできませんが、現時点での当グループからの合格実績を昨年度の同時期と比較してみました。

まず、関関同立に関しては、昨年同時期より約10%増。前年度もその前の年から約14%増でしたので、指定校推薦などの推薦系の入試で年内に合格を手に入れた生徒はここ2年で3割弱増えたことになります。これは予測通りの結果です。この時点で合格が確定すれば、その後の関関同立の一般入試は受験しないので、一人での複数合格はなくなります。

それでは公募推薦入試を比較的大きな規模で行っている産近甲龍に関してはどうでしょうか。 京都産業大学の現時点での合格者数は昨年比128.7%、甲南大学は昨年比100%(つまり同数)、龍谷大学111.1%と確かに好調です。昨年よりも公募推薦入試への出願数も増えています。一方近畿大学は昨年238名に対して今年は231名。昨年比97.1%。確かに減ってはいますがその差はわずか7名と誤差の範囲内です。つまり近畿大学の受験者数が大きく減ったといわれますが、減少したのは合格できない学力層だったのではないでしょうか。出願倍率が低くても、入試は抽選ではありませんので難易度が下がるわけではありません。一方次の学力層の中堅私大に関しては、確かに公募推薦入試の出願数は増えていますが、昨年と同規模の合格者数に合わせるために合格ラインを高く設定すれば、学力層が上位大学の合格ラインと重なることになり、結果的に入学率が低下することになります。したがって追手門学院大学のように校地の移転など外的な要因がなければ一般入試の合否ラインの高騰は考えにくいのではないでしょうか。 因みに当グループからの国公立大学の推薦系入試で既に合格を決めている人数は昨年とちょうど同じ33名です。まだ途中経過ですが、現時点では、受験生の動向は昨年とそれほど変わっていない、というのが私の結論です。

ところで、首都圏「早慶上理」「GMARCH」に関しては、現時点で合格者が昨年比2倍以上になっています。ウチの生徒が優秀になったのか、推薦系の枠が広がったのか、まだ検証はできていませんが、首都圏では何かが起こっているようです。

(その2 は1月13日公開予定です)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年1月6日

あけましておめでとうございます。 この業界に長年居ますと、年の変わり目=冬期講習の中休み、くらいの重さにしか感じなくなっているわけですが、干支も最初のねずみに戻ったということで、心機一転、受験情報をより早く、よりたくさんお届けしたいと考えております。 2021年度大学入試は入試改革初年度といいつつ、英語の民間試験の全面利用見送りや記述式の再検討など、結局今までとあまり変わらないのでは?という論調もネット上には散見されますが、文科省の急激な方針変更をきっかけとして各大学ではどのような入試が望ましいのかについての議論が活性化され、結果として大学ごとに異なる様々な制度が生まれ並走することも考えられます。 また、今年は東京オリンピックが開催されるために、特に首都圏では大学のオープンキャンパスだけでなく中学校・高等学校の入試説明会も日程の集中化や回数減などの影響が考えられるため、例年よりも早めに情報収集することが重要になります。 このブログでも可能な限りその情報収集のお手伝いをしていきたいと考えております。今年もよろしくお願いします。

(昨年9月に練馬区で開催した「開成進学フェア」(東京会場)の様子)

カテゴリー: このブログについて, 大学・大学入試, 首都圏, 高等学校・高校入試 |