2016年11月22日

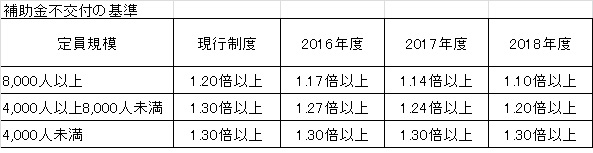

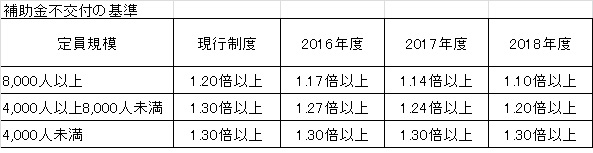

文部科学省は、昨年度、平成28年度からの私立大学等経常費補助金が不交付となる定員充足率(いわゆる定員超過率)の基準を厳格化することを決めました。学生数が定員に対して一定割合以上超過もしくは不足していた場合には、「補助金減額」や「新設学部の申請不可」などのペナルティが課されるという制度です。

大学の規模を3段階(収容定員4,000名未満、4,000名以上8,000名未満、8,000名以上)に分けて、それぞれに定員超過の基準を定めています。この収容定員というのは入学定員ではなく、その大学に在籍させることができる学部学生数の合計をいいます。つまり、前の年度に基準以上の入学者を迎えた大学は、次の年、合格者を絞ることで調整をすることになります。

または、大学が募集定員そのものを増やす、という作戦もあります。もちろんそれに見合うだけの教員や教室を準備しなくてはいけませんが、定員を超過するという「リスク」を避けることができます。定員が増えると合格ラインが下がるのでは、と考えられがちです。しかし実は昨年度、定員以上入学させた大学が、その現状に合わすために定員を増やしたケースでは、今年度の合格者数は昨年度より増えるわけではありません。つまり志願者数が大きく変動しない限り、あまり合否ラインに変化は無いと考えるべきでしょう。一方、昨年度まで定員に達していないのに、将来の志願者増を見越して先に増員している大学もあります。その場合は合否ラインが多少下がるとみてもいいかもしれません。

定員増の規模の大きい順に近畿圏の大学を並べてみました。昨年度入試でも高倍率になるなどの勢いのある大学もみられます。受験校選びの参考になさってください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月21日

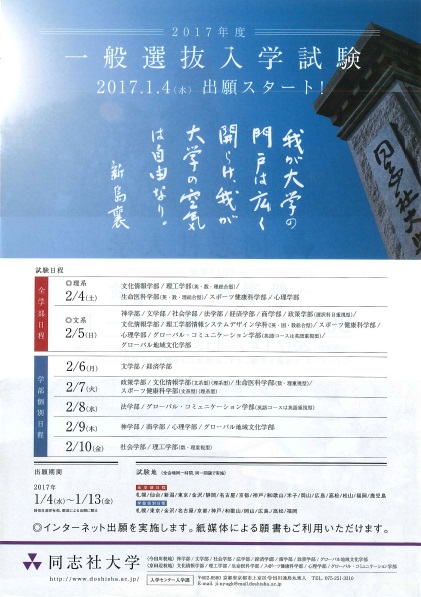

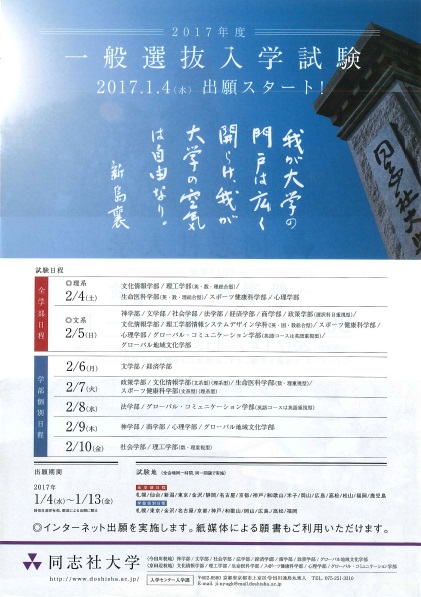

そろそろ私立大学の一般入試に向けた出願が始まります。

同志社大学では正月明けの1月4日~1月13日(大学入試センター試験の前日)までが出願期間となっています。

試験日程は2月4日から2月10日まで、連続で1週間行われます。学部ごとに試験日程が異なりますが、学部を選ばなければ7回受験することも可能です。昨年度の同志社の志願者数は5万人以上と発表されていますが、これは実人数が5万人という意味ではなく、延べ人数です。実際には一人で複数回出願している受験生も多く、4回以上の受験も珍しくありません。

実は3回以上受験した生徒の合格率は1回だけ受験した受験生よりもはるかに高くなるというデータがあります。それは、回を重ねると問題の傾向や解答方式に慣れる、試験会場までの道順で迷うことが無い、などメンタル面でのメリットもありますが、たとえば英語の長文問題では、自分の興味関心のある主題の文章が出題された時には内容が理解しやすく、いつもより問題がスムーズに解けるなど、複数回受験した方が、自分にフィットする問題に当たる率が上がるので、合格率があがるというわけです。

この時期は他の大学の入試も行われているので、1週間すべてを同志社大学に費やすことはできないかもしれませんが、ここを第一志望にしている受験生は、できるだけ多く受験できるように日程を組み立ててみては如何でしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月18日

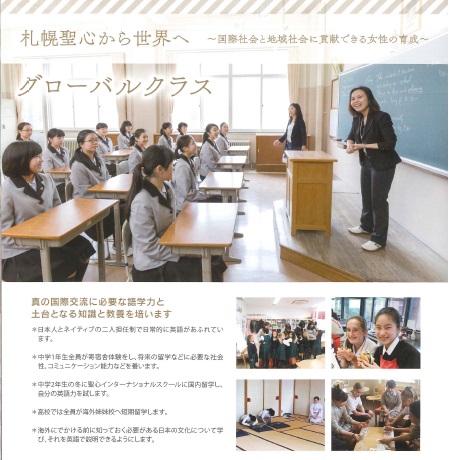

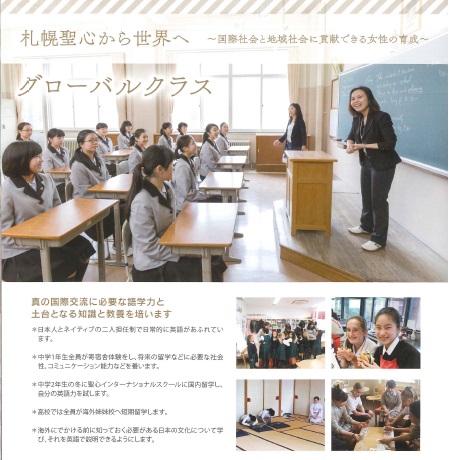

今回は、札幌にある学校をご紹介します。このブログをお読みの皆さん「そんな遠い学校まで通学できないから関係ない」とお思いかもしれませんが、お読みいただけるとなぜ紹介するのかお分かりいただけると思います。

札幌市中央区、1972年の札幌冬季オリンピックでも使用されたスキージャンプ台「大倉山シャンツェ」近くの「札幌聖心女子学院 中学校・高等学校」は、女子の学校として珍しく「寄宿舎」と呼ばれる寮を併設している女子校です。(珍しく、と書きましたが、今ほど交通が発達していなくて、学校そのものが少なかった戦前では、通学できる範囲が限られていたため、旧制高等女学校や高等女子師範学校に寄宿舎が併設されているところも多く、その設備が無い場合でも下宿をして通学するのが珍しくはありませんでした。)

この学校の寄宿舎は、単に食事と寝るところが提供されているというものではありません。まず、中学1年生で寄宿舎に入りますと、上級生のお姉さんがお世話係としてついてくれます。(新入生は「チャイルド」、お世話係の高校生は「エンジェル」と呼ばれます。)寝室は2人部屋で、この二人が同じ部屋で過ごすことになります。いろんな人と仲良くなるために、この組み合わせは年に3回変わります。また、食事の時は6人テーブルに座るのですが、各学年1名ずつの6名が固定されたグループとなり毎日の食事を共にします。寄宿舎専属の栄養士が作成した献立が3食提供されます。(金曜の夜はバイキング形式だそうです。)このグループには、食事をしながら上級生から下級生にいろいろ伝えるばかりではなく、メンバーの一人が、体調が良くない、何か悩みがある、などの異変にもすぐに誰かが気づくことができる、という機能もあるようです。このような生活を通して、目上の方に対する言葉遣いや食事のマナー、テーブルセットを学んでいきます。食後のお皿洗いは食洗機を使っての当番制となっているなどの共同作業もあり、楽しそうです。生徒たちは共同生活を通して学年を超えて仲良くなり、その関係は卒業後も切れることはないそうです。

この学校は、東京の聖心女子大学、聖心女子学院中学校、高等学校をはじめ、静岡の不二聖心女子学院、兵庫の小林聖心女子学院などを擁する学校法人「聖心女子学院」が運営している学校です。先に寄宿舎の事を書きましたが、全員が寄宿舎で暮らしているわけではなく、自宅通学の生徒もいます。1学年の定員が60名のこの学校は、SGH(スーパー・グローバル・ハイスクール)に指定されており、「聖心女子学院」ならではの英語教育を少人数制で実施しており、英語暗唱やスピーチコンテストなども行われています。)

卒業後は東京の聖心女子大学に推薦進学する生徒も多いのですが、国公立大学や、医療系に進学した生徒も多く、昨年卒業31名中4名が医学部医学科に合格しています。

中学入試は東京でも行われていますので、たくさんの「姉妹」と一緒に学園生活を送りたい女子は、詳しく調べてみてはいかがでしょうか。2017年度の首都圏入試は、東京の聖心女子大学3号館にて、1月9日(月・祝)に行われます。(札幌本校入試は1月8日(日)です。)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2016年11月17日

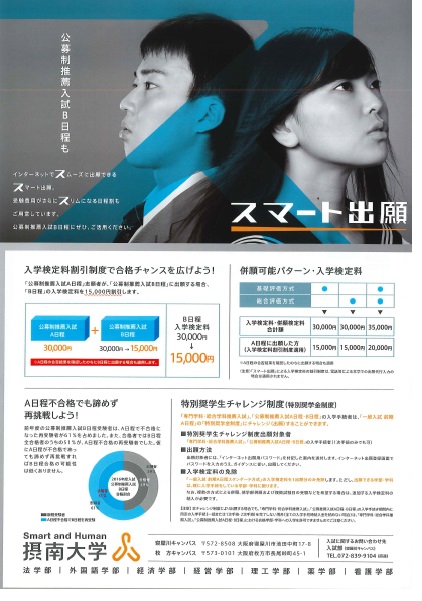

ここ数年で一気に広がった大学のネット出願(Web出願)についてです。紙の願書ですと、住所や氏名を書き込むだけでも緊張しますので一苦労ですが、その後、実は方式によって提出するべき用紙が違っていた、となるともう一度同じことを書くなど、地味な作業に時間が取られたものです。今ではネット出願が一般化してきましたので、書店に大学の願書が並ぶという光景を見ることも無くなってきました。

ネット出願は受験日ぎりぎりまで出願できることや、受験料の払い込みや郵送のために銀行や郵便局が営業している時間内に出向く手間が省けるなどの利点がありますが、それに加えて複数出願するときの受験料が自動で計算してもらえるというメリットもあります。

摂南大学の「スマート出願」というネット出願の案内によりますと、受験料が自動で計算される以上に、公募推薦で合格した受験生がさらに「特別奨学生」を目指して一般入試を受ける場合や、英検などの資格保持優遇制度など、複雑な制度も出願時に選ぶことができるというシステムになっています。

要項をじっくり読まなくても、画面上で理解しながら出願できるようになっていますが、特別推薦など、紙の願書だけで出願できる方法が残っている大学などもありますので、やはり募集要項をよく読んで理解しておいた方が無難だと思います。

ネット出願をする際に、保護者のメールアドレスや、クレジットカードの番号入力が必要な場合もありますので、おうちの方と一緒に入力するようにしましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月16日

私立大学入試の多くはセンター試験後、1月の後半から始まるところが多いので、あと2か月後といった時期に差し掛かってきました。そこで、その一般入試に向けての無料の対策講座を大学が行うところも増えてきました。

今回紹介する京都産業大学は、学舎の新築や今年度の理学部宇宙物理・気象学科の新設に加えて、来年度は「現代社会学部」が新設されるなど、勢いのある大学です。今年の公募推薦入試はこの週末に実施されますが、そのあとすぐに一般入試に向けての対策講座をなんと金沢、福井から広島、高松など9会場で開催されます。関西圏に住んでいない人でも対策講座に参加できるというのは大きなメリットです。

対策講座の後、個別相談もセットされています。出願に向けて不安がある場合は質問することができそうです。

京都産業大学を考えている受験生は、いずれかの会場を選んで参加してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月15日

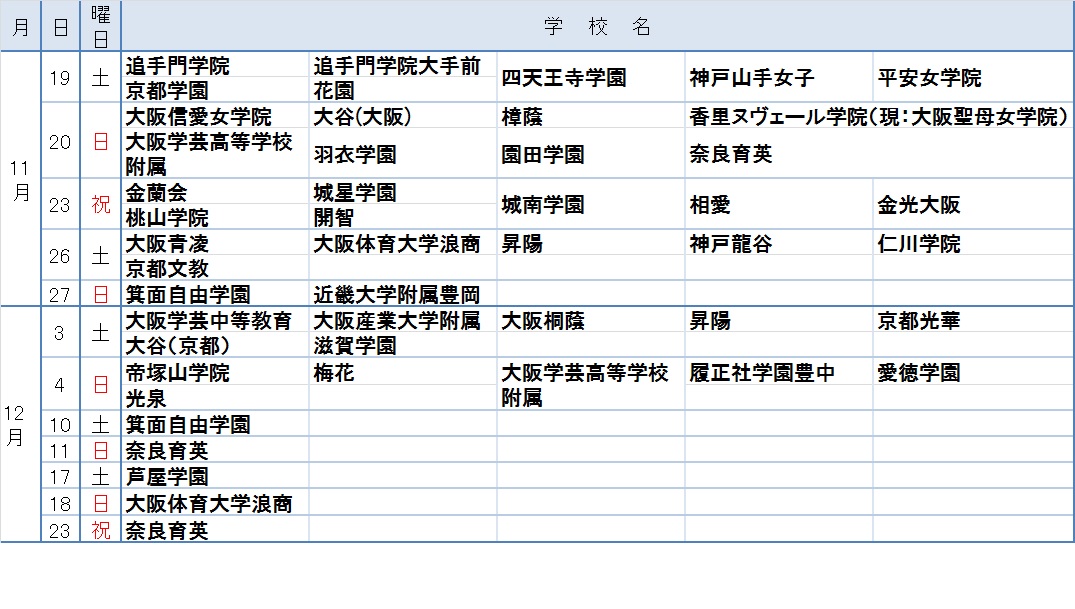

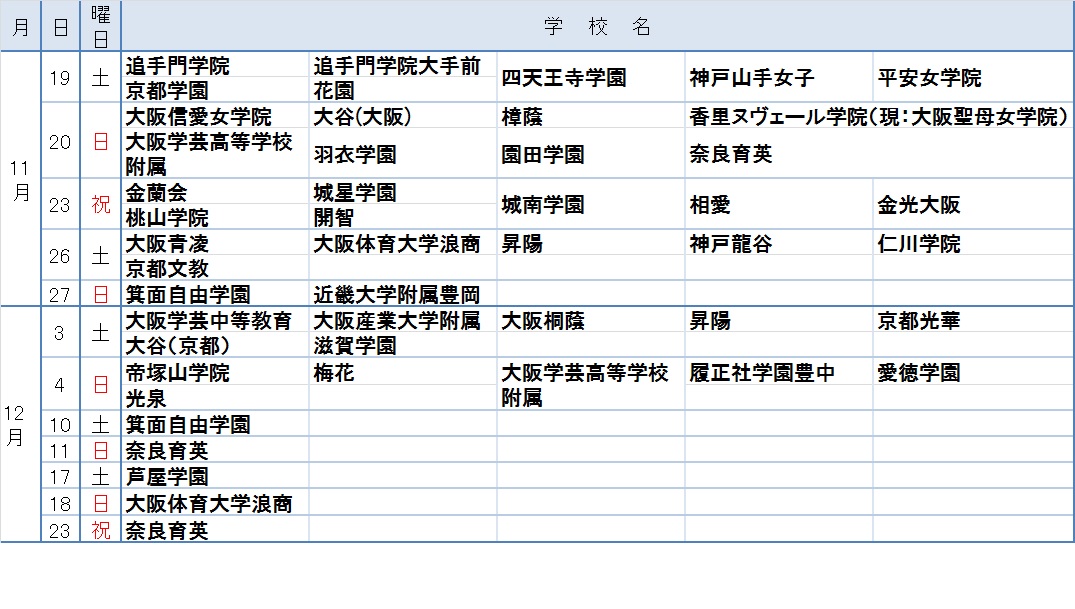

今年度の中学校入試に向けたプレテストも後半戦に差し掛かってきました。なかには2回目のプレテストをこの時期に実施する学校もあります。

1回目のプレテストで力が発揮できなかった場合でも、不正解だった問題の分野や内容についての対策を行うことで、本番の試験に合格できる例は多いのですが、本番の前にさらにもう一度自分の対策が正しかったのかどうか試しておきたいという受験生も多いと思います。2回目のプレテストが準備されている場合は、もう一度受験して、不安な気持ちを拭い去っておきましょう。

プレテストでいい点数が取れても、それで確実に合格できるわけではありません。入試の日までにさらに得点力が伸ばせるよう、努力を続けていきましょう。これからの2か月間の学習も、中学入学後に生きてくるはずです。受験まであと少しですが、生活時間帯を整えるなど体調管理にも気を付けつつ、国語の漢字や算数の計算などの基礎知識や技能についても最終確認を行っておきましょう。

(各中学校のホームページなどで日時などの実施要項や申込方法など詳細について確認してください。)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2016年11月14日

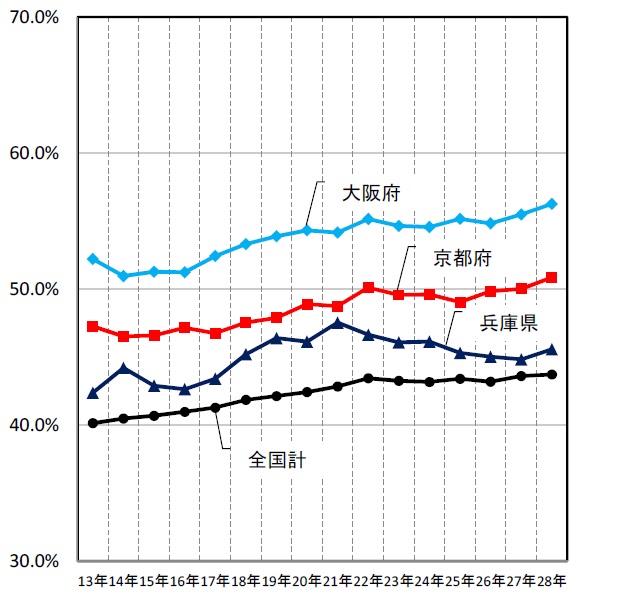

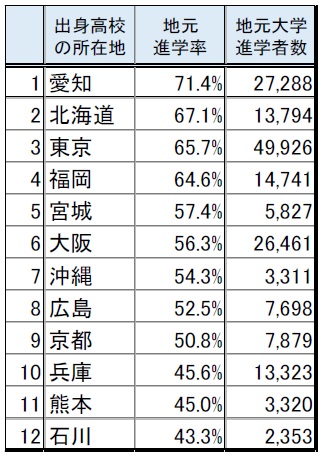

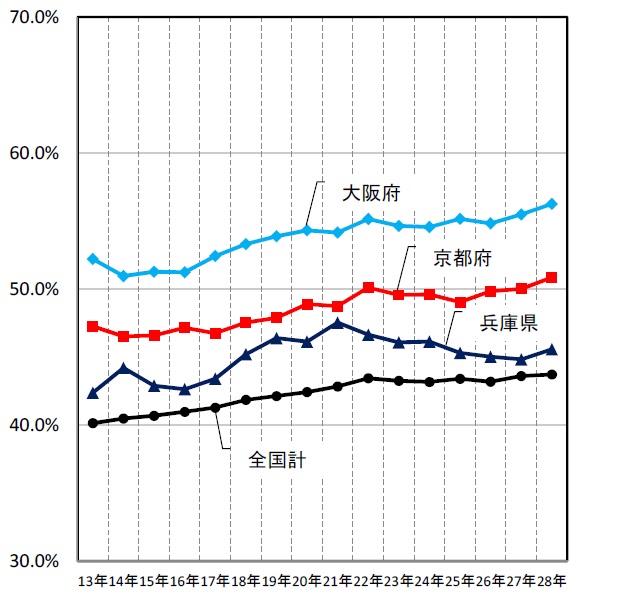

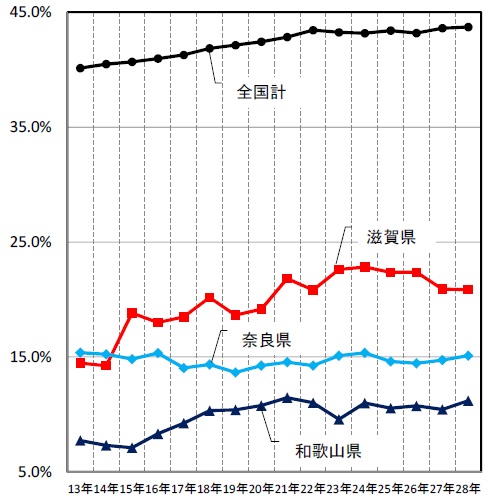

最近の若者は冒険をしない、という話を聞きますが、大学進学についても地元志向が強くなったといわれています。そこで、どの程度その地元志向が強いのかを文部科学省「学校基本調査」を基に旺文社が算出した、都道府県ごとのデータをもとに見てみましょう。

(ここでの「地元進学」とは出身高校の都道府県と進学先の都道府県が同じものを指しています。従って、電車などで通学していても、都道府県境を超えると「地元進学」とは数えていません。)

まず近畿地方で全国平均を上回っている3府県についてです。

大阪と京都は年を追うごとに地元進学の割合が上昇しています。兵庫が急激に落ちているのは関西学院大や甲南大に比べて、立命館大や同志社大、近畿大などのマンモス大学の学部増設やキャンパス移転などの環境変化が大きく、京都と大阪からの流出が減り、兵庫県から大阪への流出が増えているためです。つまり兵庫県の大学は大阪に学生を取られているともいえます。

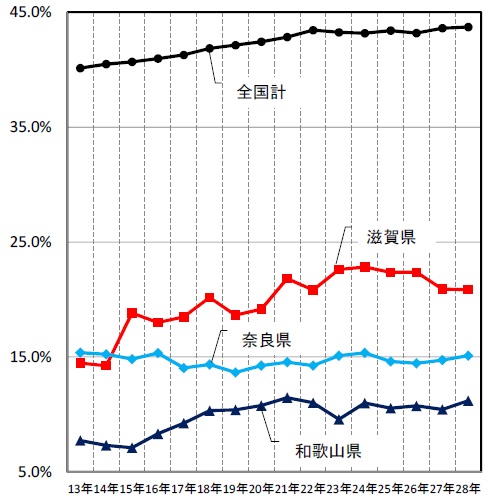

全国平均を下回っている3県についての推移です。平成15年から滋賀県が大きく動いているのは、兵庫県立大、長浜バイオ大の開設や、その後の立命館大学びわこ草津キャンパス(BKC)の定員増、龍谷大学瀬田学舎に理工学部情報メディア学科、環境ソリューション工学科などが新設されるなどの影響です。一つ例を挙げますと、2016年度滋賀県立東大津高校の卒業生232人のうち53名(13.5%)が立命館大学に進学しています。(この53名には京都や大阪のキャンパスに通う生徒も含まれていますが、理系の学生は全員びわこ草津キャンパスに通っていることになります。)

和歌山は、流出数―流入数=2712名と大きく流出が超過しており、地元の大学には490名、(11.2%)しか進学していない計算になります。この割合は全国最低です。これは和歌山には大学が少ないことも影響しています。(和歌山県内には和歌山大学、県立医科大学、近畿大学生物理工学部、和歌山信愛女子短期大学、高野山大学の5大学がありますが、いずれも定員はそれほど多くはありません。)

奈良県も地元進学数は1,197名(15.1%)と全国44位(47都道府県中)となっています。これも和歌山と同じような理由になっています。

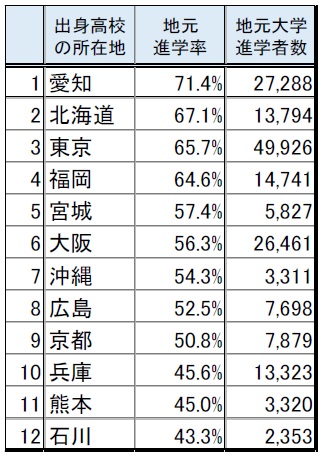

最後に全国で地元進学率が高い上位12の都道府県を挙げておきます。愛知県と北海道は必ず1位か2位になるのだそうです。上位は大学の数が多く、選択肢が多い地域が並んでいます。

全国平均では昨年度では大学進学者の43.7%が、出身高校と同じ都道府県の大学に進学しています。つまり地元志向が強いというのはどうやら本当のようです。昔は大学そのものが少なかったので、大学進学=一人暮らし、というのが当たり前でしたが、大学進学後も実家に住み続けている大学生が結構多いという状況も見えてきました。大学はそれぞれ独自の専門性の高い研究を行っており、その内容は多岐にわたります。大学を場所で選ぶのではなく、全国の、いや世界の大学から選んで欲しいものです。この記事を読んでいる高校生の皆さん、もう少し冒険してみませんか?この記事を読んでいる高校生の皆さん、もう少し冒険してみませんか?

旺文社サイト「県別大学進学「流入v.s.流出」37 県で流出超過!地方創生と大学進学。大学進学で若者が出て行く!」

(http://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2016/0927_1.pdf)

を参考に作成しました。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月11日

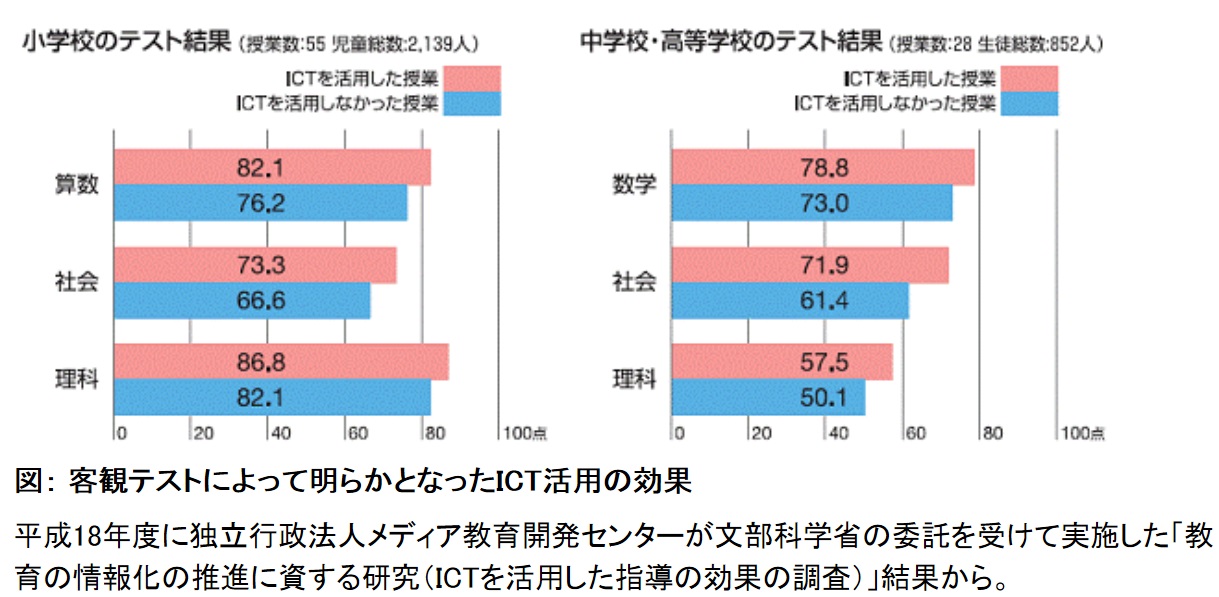

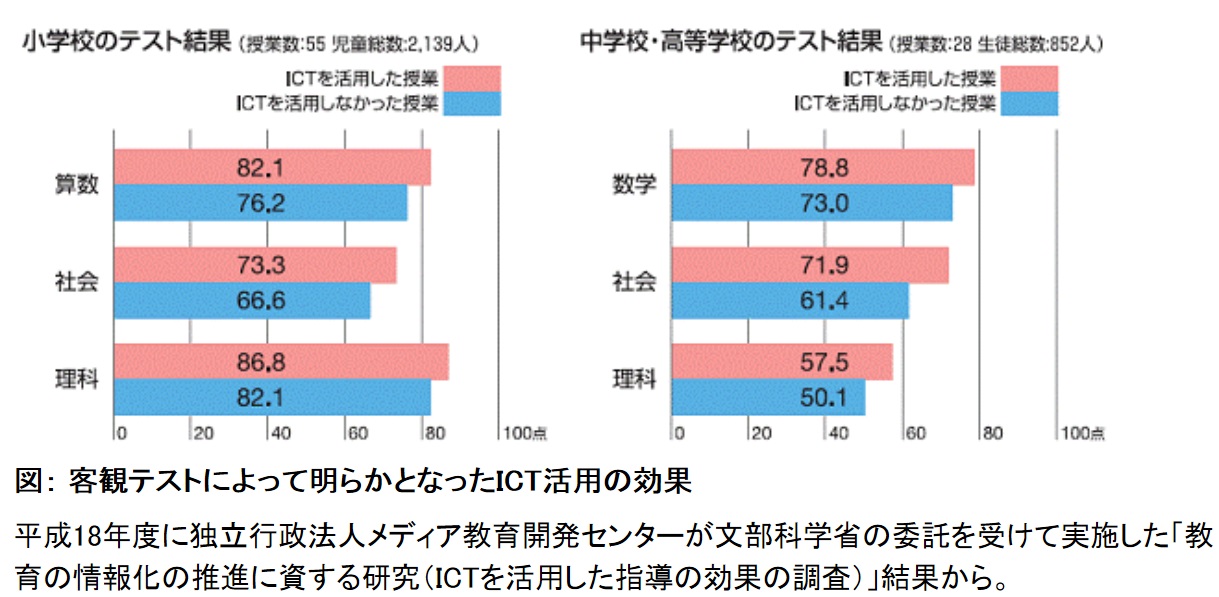

近年、学校ではITC化が急速に進んできています。その中で、大学入試改革の話題性の大きさに比べるとマスコミにあまり注目されていないようですが、実は文部科学省は平成18年度の調査結果をもとに(図)「デジタル教科書」に関する検討委員会を数回開いており、実現に向けた議論が進んでいます。

紙の教科書は、特に義務教育においては教育の質を保証するものとして機能し(無償で配布されるのは先進国では日本だけ!)、過去100年以上にわたって学校教育を支えてきたという歴史があるので、そう簡単にやめるわけにはいきません。しかし次期学習指導要領は、小学校では2020年度、中学校では2021年度、高等学校では2022年度から適用されますが、デジタル教科書の導入についてはこの時期に合わせての導入が検討されています。

東京オリンピックが開催される頃には紙の教科書が配布されない教科があるかもしれません。先生が黒板にチョークで書いた文字や図を、生徒が鉛筆や色ペンでノートに写すという光景は過去のものになるのでしょうか。

カテゴリー: その他 |

2016年11月10日

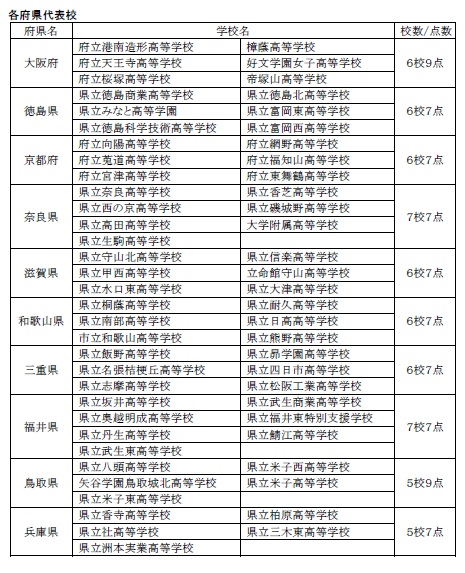

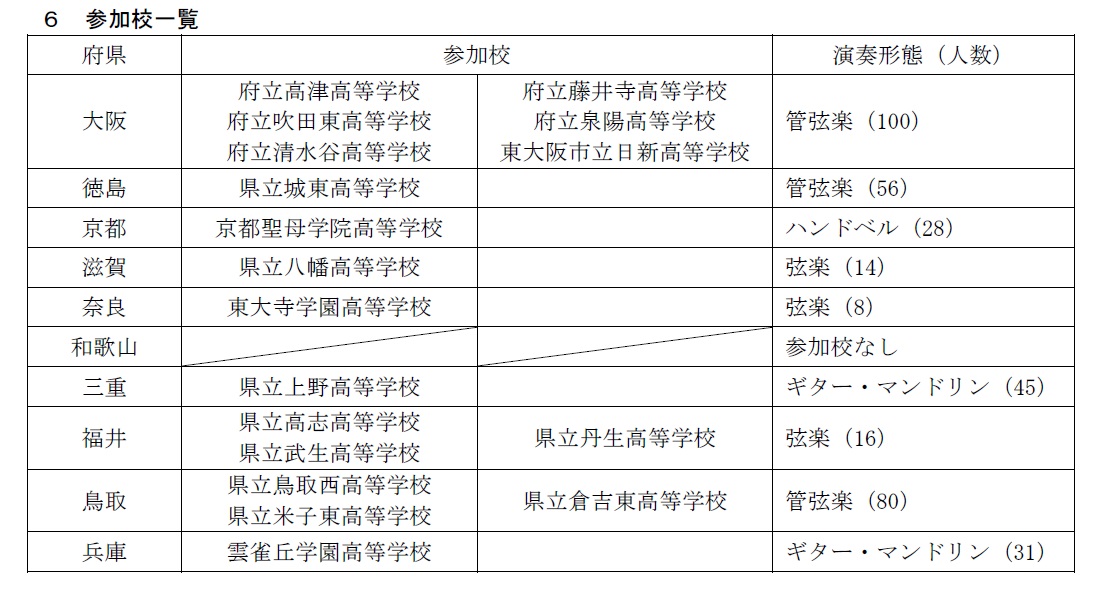

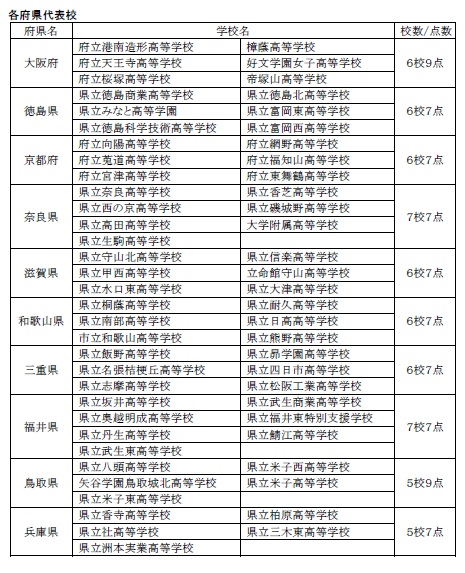

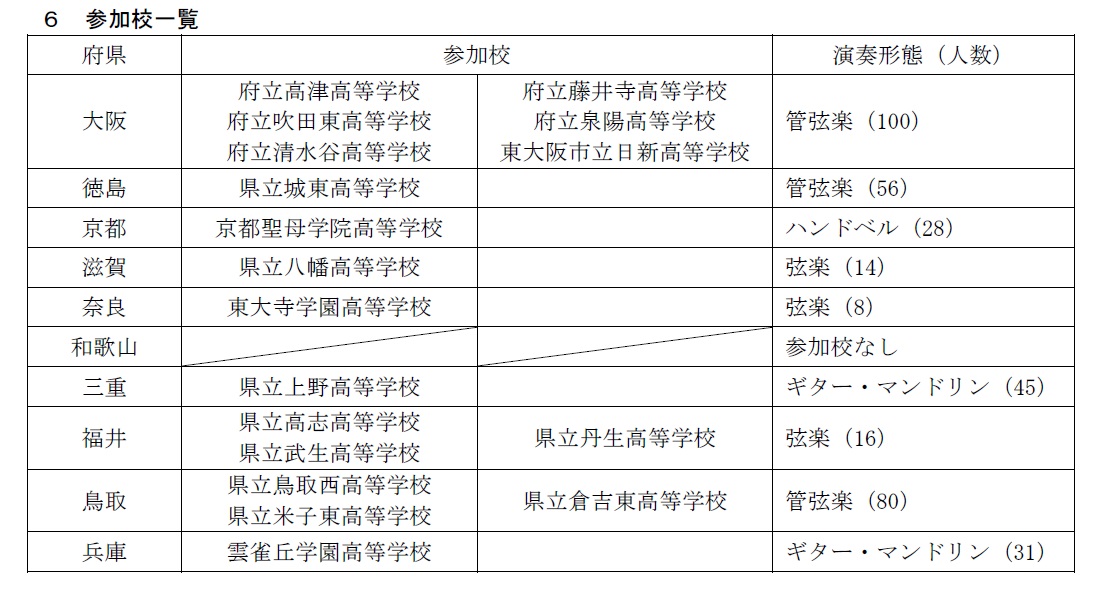

昨日に続いて文化祭ネタですが、こちらは近畿2府8県の高校から選りすぐりの団体が出展・出演する文化祭です。

今年は神戸市を中心に部門ごとに各会場で行われます。

(掲示されているポスターを撮影したものですので、少し曲がっています。すみません。)

(掲示されているポスターを撮影したものですので、少し曲がっています。すみません。)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kinki-soubun/

*****************************

【日程】

平成28年11月11日(金)~27日(日)

【開催部門】

演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、郷土芸能、日本音楽、マーチングバンド・バトントワリング、美術・工芸、書道、写真、放送文化、囲碁、将棋、新聞、吟詠剣詩舞、小倉百人一首かるた、茶道、自然科学、文芸、特別支援学校(協賛部門、県内のみ)

【開催会場】

兵庫県立芸術文化センター、兵庫県立美術館、兵庫県私学会館、のじぎく会館、兵庫県立総合体育館、武庫川女子大学甲子園会館、神戸国際会議場、あましんアルカイックホール、イーグレひめじ、バンドー神戸青少年科学館、神戸新聞松方ホール、神戸文化ホール、ウインク体育館(姫路市立中央体育館)、いたみホール、神戸ハーバーランドumie

******************************

部門ごとの出演団体などは、以下のリンクから「実施細目」の中の「大会日程」をご確認ください。http://www.hyogo-c.ed.jp/~kinki-soubun/youkou.html

以前ここで紹介した私学美術展の優秀作品も県立美術館に展示されます。

因みに、11月20日(日)に神戸ハーバーランド、神戸新聞松方ホールで開催される「器楽・管弦楽部門」には、開成進学フェア(滋賀会場)のミュージックフェアに出演してくださった、京都聖母学院高校のハンドベル部も出演します(持ち時間は12:40~12:55)。

ご興味がおありの分野からでも、一度、近畿の高校生の文化活動の水準の高さを確認してみては如何でしょうか。

ご興味がおありの分野からでも、一度、近畿の高校生の文化活動の水準の高さを確認してみては如何でしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年11月9日

兵庫県芦屋市の山手にあります男子校、甲南中学校・高等学校に行ってきました。かつて卒業後はそのまま甲南大学へ進学するイメージが強かった学校ですが、その甲南大学への推薦枠を維持したまま、国公立大学などへのチャレンジが推奨され、今では京大・阪大をはじめとして、4割ほどが外部の大学に進学するようになってきました。

多くの生徒は阪急芦屋川から徒歩で通学しているそうですが、今回はJR芦屋駅から阪急バスで向かうことにしました。実はそこからすでに異変は始まっていました。バス乗り場には長蛇の列が・・・。それも10代の女性ばかりです。どこかで男性アイドルのコンサートでもあるのでしょうか。バスが女性専用車みたいになっています。

実は彼女たちは甲南中学校・高等学校の文化祭に向かう集団なのでした。男子校の文化祭というのは女子に大人気のイベントだったのですね。

それはさておき、まずは講堂にてブラスアンサンブル部の演奏を聴きました。Jazzのビッグバンドとしては全国トップレベルの有名な団体です。満席の観客を、若々しいながらも渋いジャズの世界に引きずり込んでいました。

各文化部やクラスの展示も見ごたえがありました。生物研究部はさまざまな標本だけでなく、ハムスターを使った実験結果や生態系の展示に加えて、実験や観察レポートが64ページにわたってつづられている部誌の配布もされていました。

文芸部は俳句甲子園出品作品の感想を書いてもらう、鉄道研究会では鉄道模型の運転を体験するなど、来場者参加型の展示が多かったようです。化学実験部の実験コーナーには女子中学生が詰めかけていました。

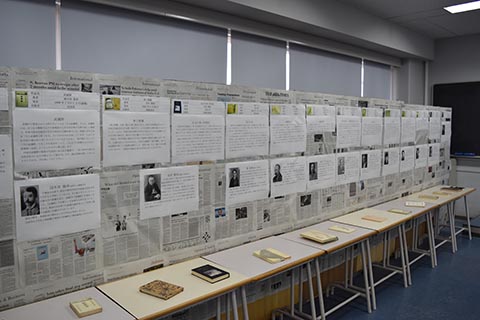

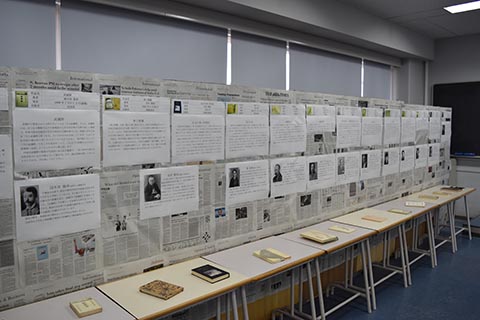

中でも目を引いたのは図書委員会の文学作品紹介の展示です。英字新聞の上にずらりと名作の紹介文がレイアウトされていたのには感心しました。

校庭では物理研究部がモデルロケットの発射の実演を行っています。中庭のステージでは応援団の演武が行われています。そして、運動部の各部は模擬店を開いて軽食類の販売をしているというわけです。

先生方の写真展も行われていました。生徒と同じレベルで先生も文化祭を楽しんでいらっしゃるようです。

来場者には小学生も多数みられました。このようなイベントを実際に見て、体験して、学校選びの材料にしているのでしょう。これから学校選びを考えている皆さんは、体育祭や文化祭をのぞいてみるのもいいでしょう。

(校内イベントを、一般向けには公開していない学校や、別途チケットが必要な場合などもありますので、各学校のホームページなどをご確認の上、お出かけください。)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |