2016年12月7日

京都市伏見区の「京都聖母学院中学校・高等学校」は京阪電車「藤森」駅から徒歩3分という便利なところにあります。同じ敷地の中に幼稚園から小・中・高・短大までが併設されている学園の中にあります。小学校までは共学ですが、中学校以上は女子校です。昨年度の卒業生は139名とそれほど大きな学校ではありませんが、京都大学をはじめとして国公立12名合格、関関同立43名合格、その他上智大学や東京理科大学などの難関大学にも合格者を出すなど、すばらしい進学実績をあげています。

カトリックミッションスクールらしく校門からすでにクリスマス仕様になっています。

正面に学園の本部がある「本館」があり、その横に中学校・高等学校の校舎があります。向かいの幼稚園からは元気な声も聞こえてきます。

職員室の前が質問受付コーナーになっています。明るい廊下に机が並べられています。同じように職員室前に机を並べている学校を見たことがありますが、ここでは筆記具やメモ用紙などが置かれており、日常的に実際に活用されているようです。優れた大学合格実績はこういったきめ細かな対応で生み出されたことがうかがえます。ちなみにここにもクリスマスツリーが。

図書室も充実しています。4万冊は閉架にしているそうですが約8万冊の蔵書を収蔵しており、随所にみられるディスプレイも生徒の興味を引く工夫がいたるところになされています。基本はNDC(日本十進分類法)で配架されていますが、全集やシリーズものをまとめるなど、書架が非常にすっきりとしていて見やすくなっています。中にはカーペット敷きのコーナーもあり、リラックスして閲覧できる工夫もされています。ぬいぐるみや毛布が備えられているなど、女子校らしい気配りもありました。ここもクリスマス仕様になっています。図書室は自習室として夜8時まで利用することができるそうです。

「オラトリウム」というお祈りをするための部屋がありました。この建物にはチャペルが無いため、代わりにこの部屋があるそうです。天井が高く、おごそかな雰囲気が感じられる部屋です。オルガンも備えられています。もちろんここにもクリスマスツリーが。

この部屋だけではなく、階段や各教室にも(エレベーターの中まで)十字架が飾られています。廊下の窓にもクリスマスの飾りがあり、学校を挙げて降誕祭を祝う気持ちが表れています。

ちょうど授業中でしたが、どのクラスも「レベルが高いな!」という印象を受けました。生物室では眼球の解剖実験が、また普通教室でもハイスピードな英語の授業や、数学の「場合の数と確率」の授業も行われていました。調理実習の部屋は楽しそうです。これらの日々の授業の積み重ねは、落ち着いた環境の中でのキリスト教による情操教育と相まって、大学進学も含めて生徒の可能性を伸ばしているのだなと感じられる学校でした。

もちろんこの学校は高校からの入学もできますが、可能であれば中学校から入学して落ち着いた6年間を過ごされるのはいかがでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年12月6日

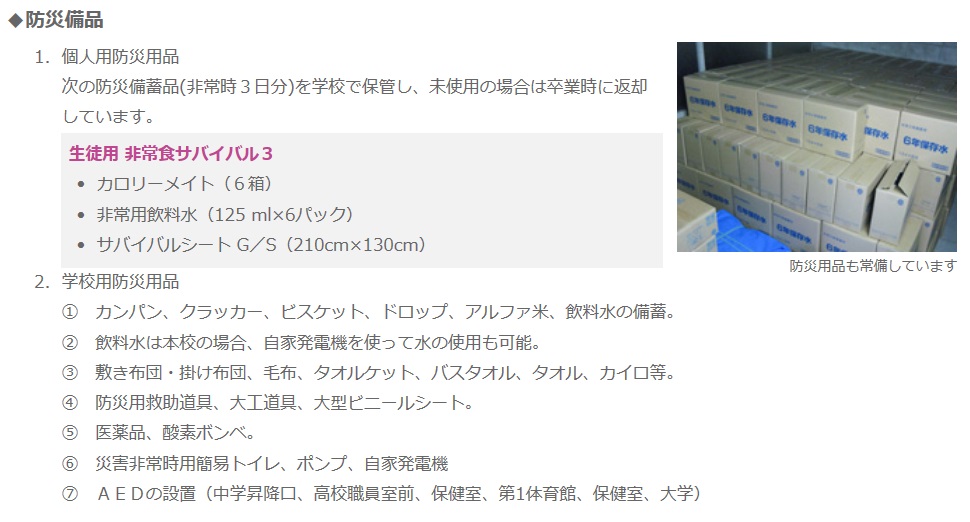

生徒達が一日の多くの時間を過ごす「学校」では、そこで災害に遭遇する確率も低くはありません。東日本大震災では下校直前の小学校児童が多数、津波の犠牲になってしまった痛ましい事例もありましたが、直接の被害を免れた高台にある学校でも、周りの住宅などが流される、道路が寸断されるなどで、そこから帰宅できなくなる児童・生徒もおり、避難してきた一般住民も含めて水も食料も不足するなどの問題も発生しました。

大阪府高槻市にあります関西大学 小等部・中等部・高等部は関西大学の社会安全学部に隣接していますが、大学と共用の非常用設備をたくさん持っています。400人×3日間分の飲料水を貯蔵している受水槽や、屋内プールの水を30日分の生活用水に転用できる高度浄水システム、自家発電システム、炊き出しのための設備、灯光器、テント、組み立て式トイレ、非常用食料、毛布などを生徒のみならず近隣住民にも配布できるほど大量に備蓄しています。学校の先生も「ここの方が家より安心」とおっしゃっているほどです。

京都府京都市の京都産業大学附属中学校・高等学校も全生徒・教職員分の災害備蓄用品個人セットを確保しており、地域の広域避難場所にも指定されていることから、それ以外にも飲料水や災害用の器具が備え付けられているそうです。

兵庫県芦屋市の甲南中学校・高等学校にも学校内に生徒全員分の「非常用備蓄セット」が備え付けられています。保存水や乾パン、ビスケット、携帯トイレ、防寒シートなど、二日間分のセットが一人分ずつA4サイズほどの段ボール箱にセットされたものです。卒業時でもまだ消費期限が残っていますので、卒業生全員に配布されることになっています。

これをきっかけに家庭の防災意識も高まるのではないでしょうか。そういえば、この学校、校門を入ったところに創立者の書による「常ニ備ヘヨ」の石碑が建っています。

こういった取り組みは通学範囲が広い首都圏の学校の方が進んでいます。地震警戒情報が出た場合の鉄道運休に伴い、生徒が帰宅困難になることを想定されますので、多くの学校には生徒分の非常用食料が備蓄されています。大規模災害時には携帯電話やメールの送受信も困難になることを想定し、各学校の詳細被害情報がラジオ(ニッポン放送1242kHz)で放送されることになっています。

というわけで、こちらは東京純心女子中学校・高等学校の防災用の備品です。かなりきめ細かなセット内容となっています。

学校の安全管理といえば修学旅行などの行事や体育や運動部の活動、また通学時などの事故を想定しているものが多いと思いますが、このように災害まで想定して対策をしている学校も増えてくることでしょう。しかし、学校パンフレットやホームページで公開しているのはごく一部で、なかなか知ることができない内容です。個別説明会などで学校の先生に直接聞いてみられてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年12月5日

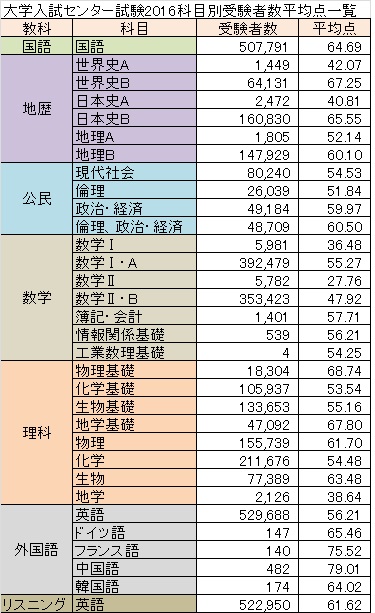

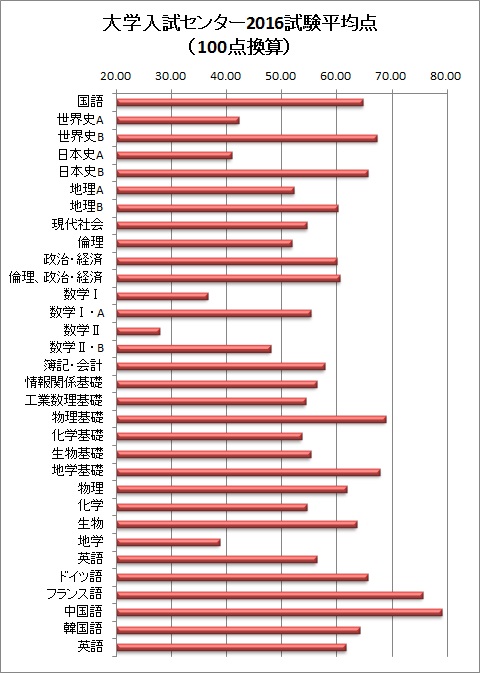

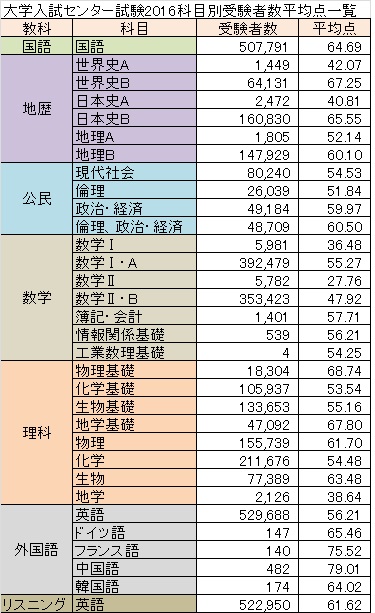

大学入試センター試験は、科目によっては選択が可能なものがあります。例えば「地理・歴史」の中から、世界史や日本史を選ぶことができるわけです。もちろんその後に受験する大学によっては、特定の教科を必須にしている場合もありますので、選択できる幅は多少異なりますが、社会や理科は選択になっている場合がほとんどです。

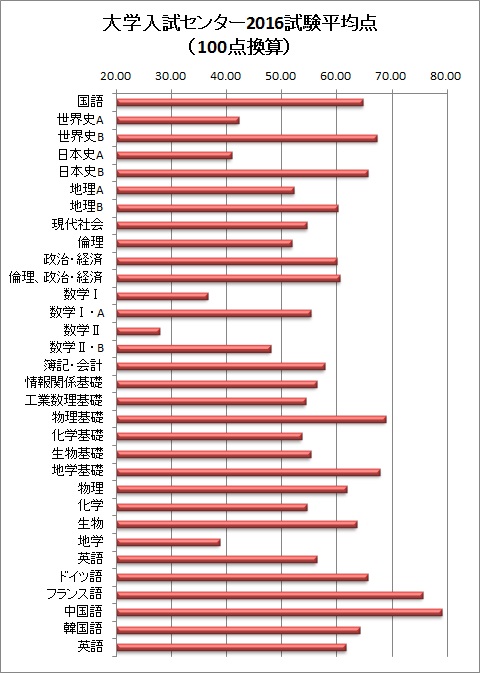

しかし、毎年話題になるのですが、実は科目によって平均点、つまり難易度が異なる場合があります。そこで、昨年どの程度の差があったのかをひとまず見ていただきましょう。

満点が200点や50点の教科も、比較しやすくするため、すべて100点満点に換算しています。

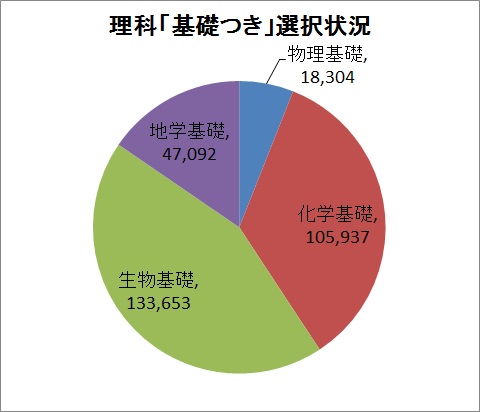

御覧のように、科目による差は確かにあります。理科で、「○○基礎」の科目が2科目必要な受験生が、「化学基礎」と「生物基礎」を選んだ場合と、「物理基礎」「地学基礎」を選んだ場合では、すべて平均点だった場合で27.84点(200点満点)の差がつくことになります。

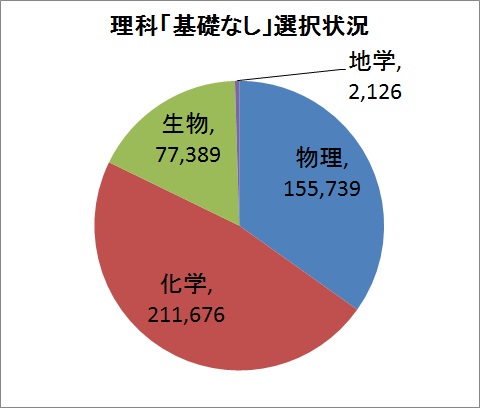

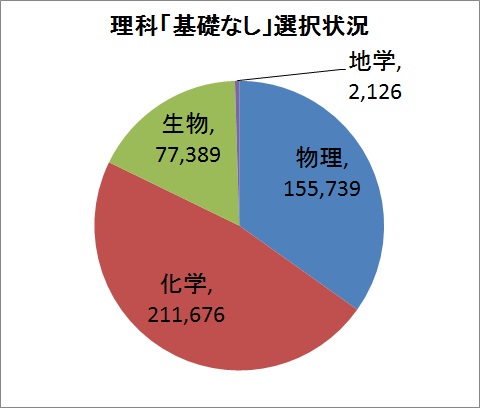

100点満点に換算して20点以上の差がついた場合は得点調整が行われる対象となりますが、その科目の受験者数が1万人以下の場合は行われないことになっています。昨年の「地学」の平均点は38.64という他の科目よりも20点以上低い平均点でしたが、受験者が全国で2,126人しかいませんでしたので、調整は行われませんでした。

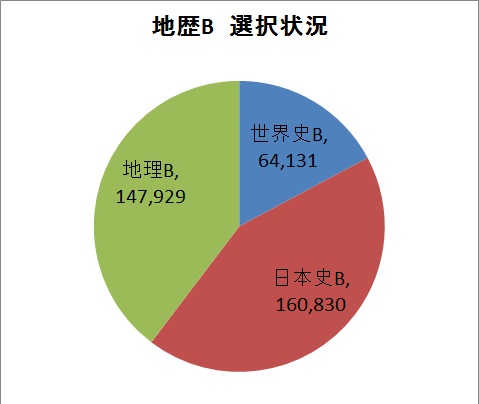

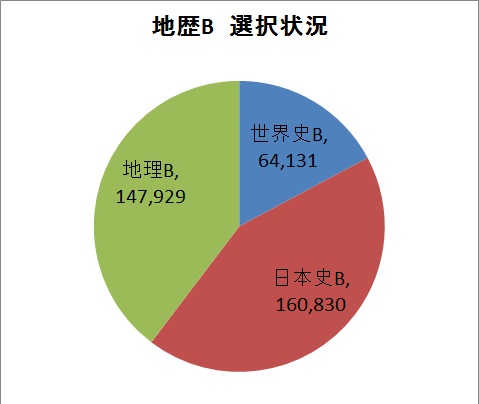

さて、科目選択の状況を見てみましょう。御覧のように社会のB科目では、世界史選択者は日本史の4割程度しかいません。

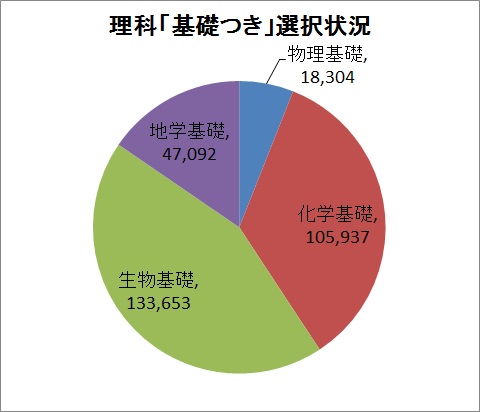

理科の基礎科目では圧倒的に生物基礎が1番人気、地学の3倍近くが生物を受験しています。中には実質地学が開講されていない高校もありますので、その影響も考えられます。

基礎なしの科目は、さすが理系の受験生が多いので、物理・化学が圧倒的になります。

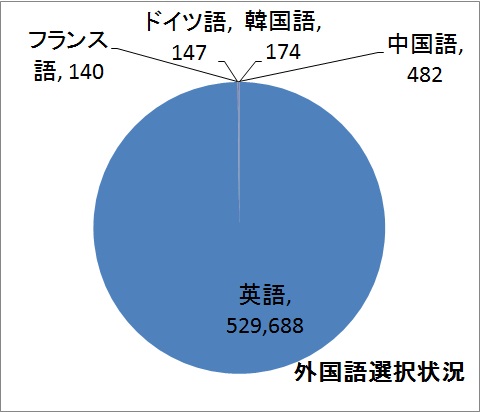

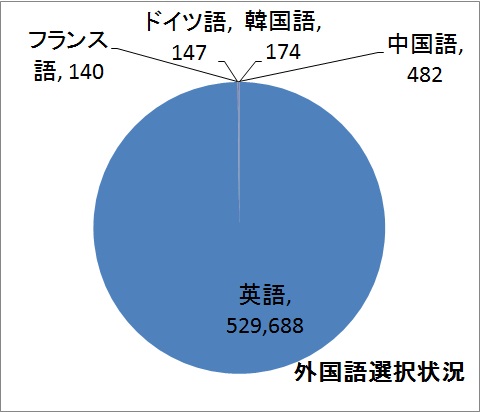

因みに外国語も選択制ですが、99.8%が英語を選択しています。中国語の平均点が8割近くありますが、これは中国語の問題が簡単なわけではありません。受験のために中国語を習得したのではなく、最初から中国語が母語である受験生も多いため、点数が「取れてしまう」というのが実情でしょう。

今年の大学入試センター試験の平均点はどのようになるかわかりませんが、受験生の多い国語や英語の平均点の変動は、個別学力試験への出願に大きく影響を与えます。センター試験までの頑張りも大切ですが、その後の分析資料や報道、それを元にした学校や塾の進路指導も参考にしてください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年12月2日

昨年に行われた国際数学・理科教育調査(TIMSS)の結果が11月29日に発表されました。この調査は、学校教育で得た知識や技能がどの程度習得されているかを評価するために、国際教育到達度評価学会(IEA)が行う小・中学生を対象とした国際比較教育調査です。TIMSSとは「Trends in International Mathematics and Science Study」の頭文字です。名前の通り、数学と理科の学力を調査するものです。この調査は1970年には理科、1981年には数学など不定期に行われていましたが、1995年以降は4年に1回、オリンピックイヤーの前の年に行われています。(ただし、2003年は中学生のみ。)

回によって多少の増減はありますが、近年では世界40か国以上が参加しています。

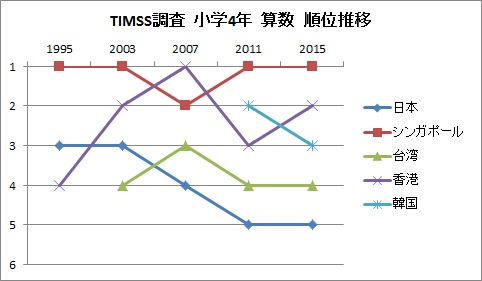

応用的な力を測るOECD(経済協力開発機構)が行っているPISA (学習到達度調査)より、学校で学んだ能力が発揮できる内容となっていますので、学校教育のシステムが整備されているアジア勢が毎回上位を占めます。アジア諸国のランキングの推移を挙げておきます。

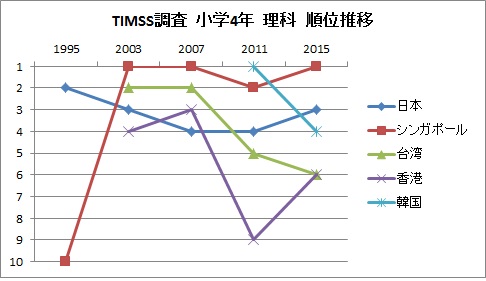

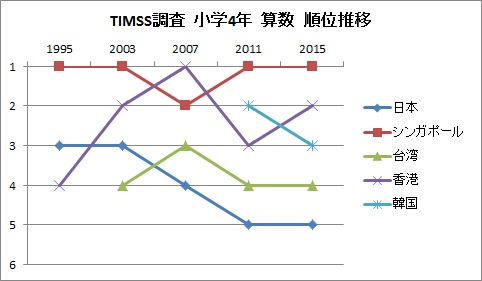

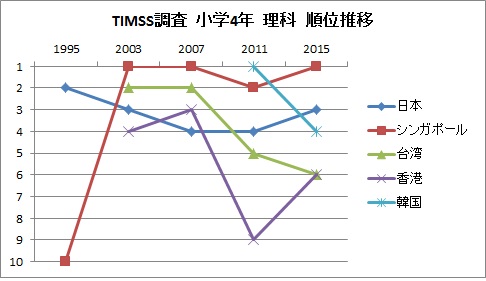

まず、小学校4年生の推移です。(台湾、韓国は参加していない年がありますので、線が切れています。)

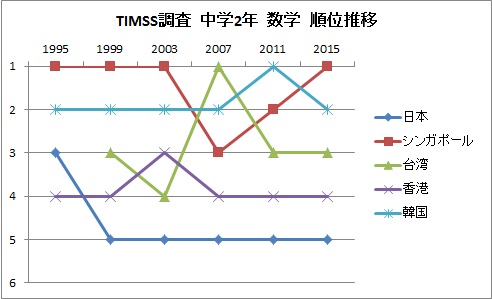

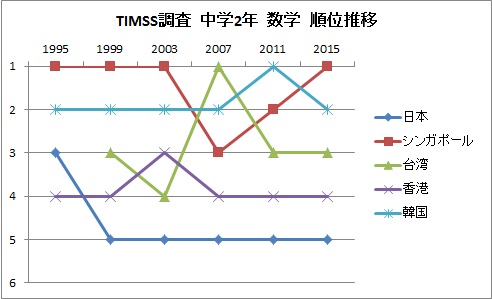

次に、中学2年生のランキング推移です。

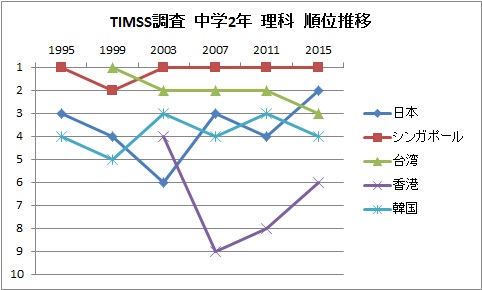

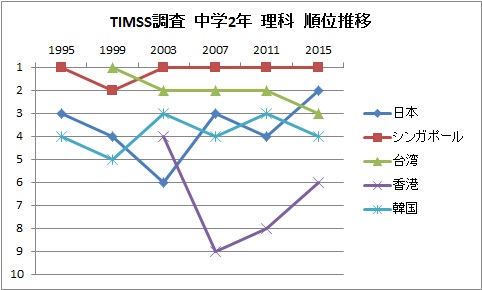

次に、中学2年生のランキング推移です。

この件に関する松野文部科学大臣コメントを一部引用します。

「今回の調査結果によると、我が国の算数・数学、理科の結果は、比較できる範囲で最も良好な結果であり、国際的に見ても引き続き上位に位置するとともに、小中学生の算数・数学、理科の意識についても改善が見られることが分かりました。これは、各学校や教育委員会において、「確かな学力」を育成するための取り組みをはじめ、学校教育全般にわたり教職員全体による献身的で熱心な取り組みが行われてきたことの成果であると認識しています。」

確かに、上位を維持することができただけでなく、最上位グループの人数割合が増えたなど、全体的に改善している兆候は見られます。ただし、算数・数学に関しては、他国との比較では特に順位の上昇にはつながっていません。この結果だけから「脱ゆとり」の目覚ましい効果があったとはいえないと思います。

理科の観察や実験を日常的に行い、数学でも新たな解法を見つけるための議論に時間をかけるなど、理数系教育に力を入れ、その成果を上げている私立中学校や公立中高一貫校の優位性は、ひとまず変わらないと思われます。

カテゴリー: その他 |

2016年12月1日

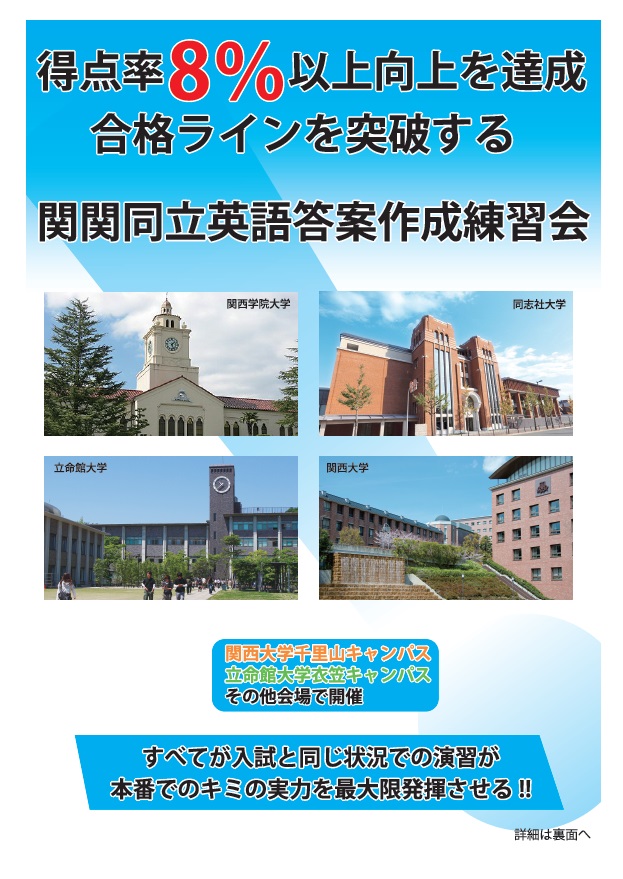

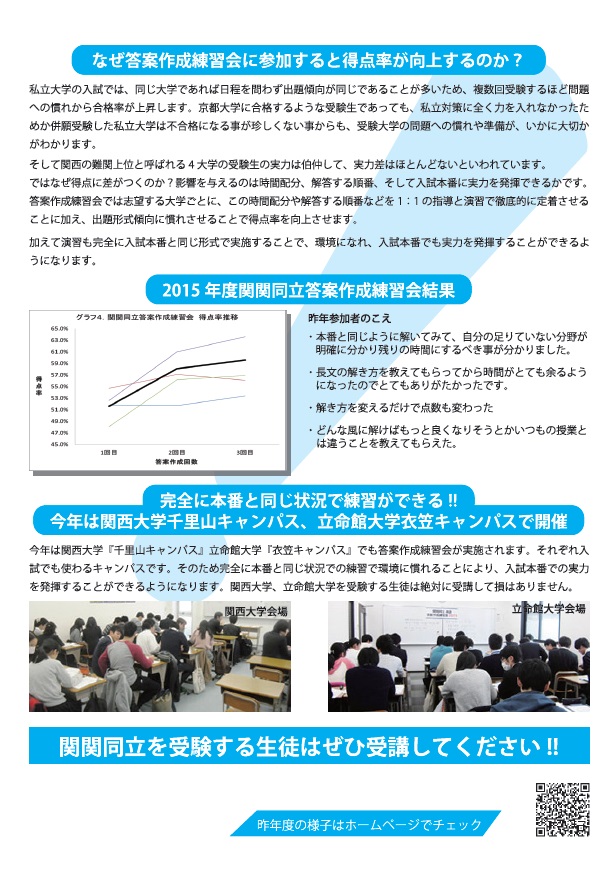

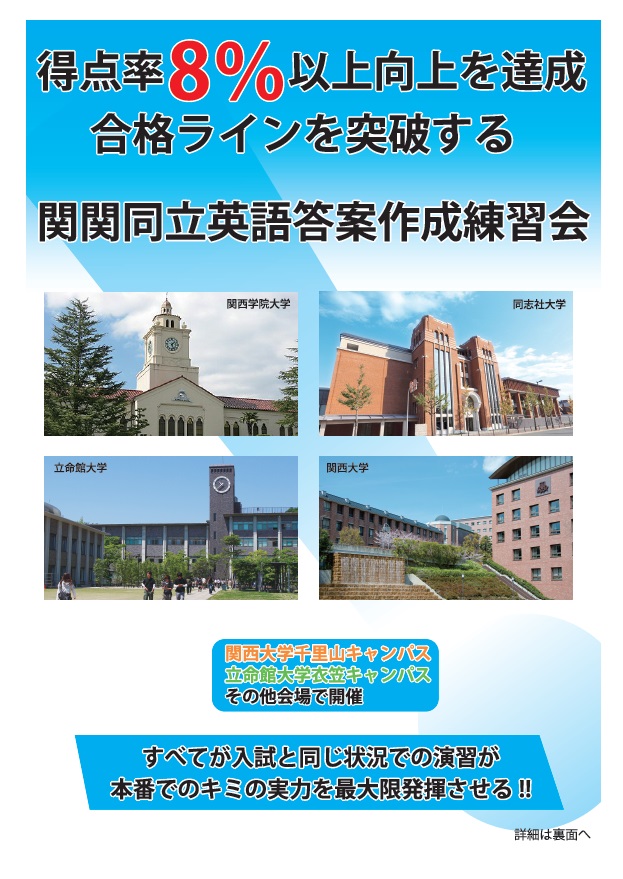

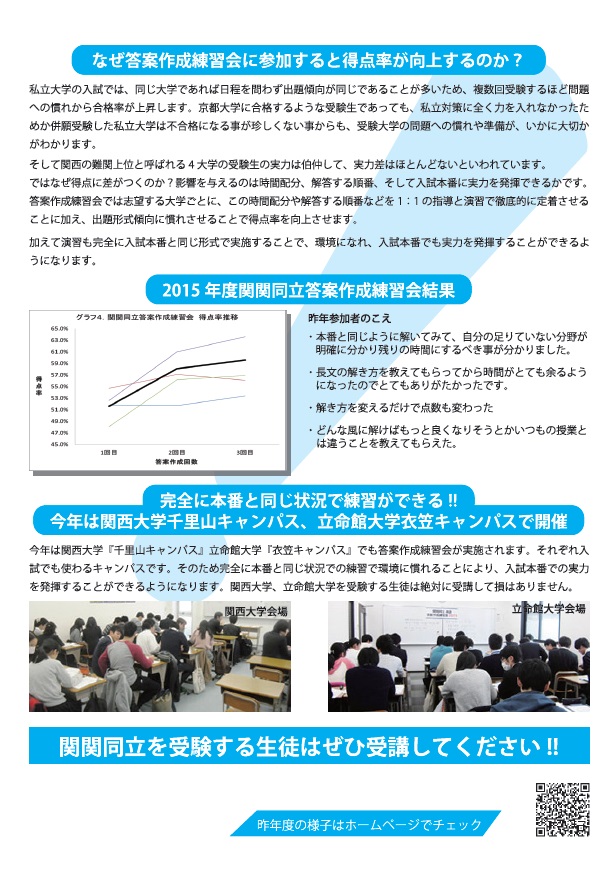

そろそろ大学入試、一般試験の時期が近づいてきました。受験生は最後の調整に入っていることでしょう。さて、実は関西の有名私大「関関同立」の全学部日程の問題傾向は毎年あまり変わらないことでも知られています。解答方法(マーク式か記述式)だけでなく、特に英語は大問の数や配置も例年同じになっています。(昨年、立命館が大問一つ減少しましたが、むしろこれは例外的です。)

そこで、それを利用して効率的な解答順と時間配分を決めて、点差がつく問題で時間を取るなどの作戦を立てておくということを「個別指導学院フリーステップ」は考えました。それを実際に問題を解いて、個別の指導を受ける、という「関関同立英語答案作成練習会」というイベントにして、受験生に伝えています。その結果、昨年度入試でも関関同立1697名合格という驚異の実績を上げることができました。

12月4日の(関西大、関西学院大、立命館大)は受付が終了していますが、12月18日の(関西大、同志社大)はまだ申し込みが可能です。塾生の方は、所属教室を通して申し込んでください。(このイベントは当グループ生専用のオプションとなっております。参加希望の方は所属教室を通して申し込みをしてください。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月30日

キャビンアテンダントとはかつてはスチュワーデスと呼ばれていた旅客機の客室乗務員の事ですが、女性にとってあこがれの職業の一つです。(今では男性の採用もありますが、国内の航空会社ではまだ少ないようです。)昔からテレビドラマなどにもよく取り上げられる、特に国際線なら文字通り世界を飛び回る華やかなお仕事なのですが、競争倍率も大変高くなっています。(近年でも100倍を超えることが珍しくないそうです。)

キャビンアテンダント養成の専門学校や受験予備校も存在しますが、大学による就職者数ランキングを見つけましたので、紹介します。

(AERAムック 大学ランキング2017年版 朝日新聞社出版より)

(AERAムック 大学ランキング2017年版 朝日新聞社出版より)

2011年から2015年の5年間累計の採用数です。御覧のように関西学国語大学がトップ、2位の青山学院大学と併せて他の大学を大きく引き離す人数です。以下関西学院大学、上智大学、早稲田大学と続きます。関西勢では全校上位20位の中に、関関同立がそろっています。

まずキャビンアテンダントになるにはコミュニケーション能力も含め、高い語学力が必要になります。そう思ってみると、上位の大学は語学に強いイメージがあります。それに加えて緊急着水に対応するためにある程度以上の距離を泳ぐことができる能力や、健康状態、住所地など様々な条件をクリアする必要があるそうです。

この第1位の関西外国語大学がなぜ、毎年1位なのか、調べてみました。

まず、大きいのはなんといっても「外国語大学」ですので、英語の学力が高いことが挙げられます。多くの航空会社ではTOEICのスコア600点程度以上、というのが条件になっていますが、在学生の約半数が留学を経験しているこの大学では、採用試験受験者のTOEICスコア平均はなんと700点以上だそうです。

( 「関西外大アラモード同窓会NEWS」ホームページより)

( 「関西外大アラモード同窓会NEWS」ホームページより)

また、日本航空と提携し、「エアライン演習室」という部屋まで学内に作っています。ここには実際の日本航空の訓練施設と非常に近い、航空機のビジネスクラスの客室そっくりの部屋や、空港のチェックインカウンターに模した設備などが置かれています。ここでの練習が直接採用につながるわけではないと思いますが、ここで学んだ学生のモチベーションはあがることでしょう。

そして、なんといっても過去5年間で232人ものOGがいるのですから、一般の大学に在籍している学生と比べると情報量が違うでしょう。どのようにすれば合格できるか、だけではなく、航空会社による違いや働いてみてわかることも、直接聞くことができるのは大きいと思います。

キャビンアテンダントを目指す高校生以下のみなさんは、参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみに関西外国語大学は公募推薦入試で60~70%の入学者が決まる学校ですので、高校2年生以下の皆さんには、お早目のフライト(?)をお勧めします。

関西外大アラモード同窓会NEWS

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月29日

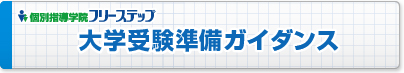

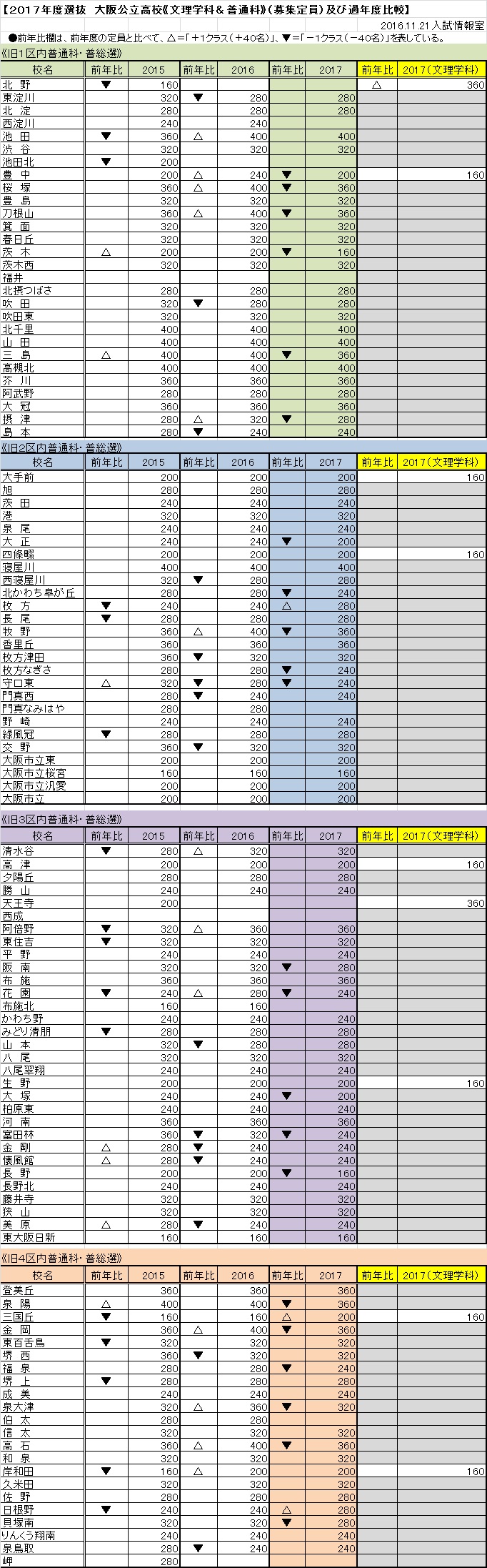

先週、大阪府立高校の募集定員が発表されました。昨年度入試は、大阪公立入試で利用される中学校の内申点が「相対評価」(学年での順位を10段階に表記したもの)から「絶対評価」(学習目標に対する到達度を5段階評価したもの)に変更された初年度でしたが、従来の評価よりも高めの数値が得られた場合も多かったため、特に進学上位校では競争倍率が高くなりました。特に文理学科併設の四條畷、茨木、高津、豊中は1.5倍(総志願者数/学校定員)を超え、その次に位置する2番手校(春日丘、寝屋川、泉陽)も1.35倍を超えるなどの激戦となりました。

次年度入試の定員は、これらの学校の定員が増えるかといえば、そう単純なものではなく、今年度入試で定員を増やしていた豊中や、さらにその前の年度で定員を増やしていた泉陽などが、逆に定員を減少させています。つまりこれらの学校は昨年並みの出願者数ではさらなる激戦となりますので、今後の動向に注意が必要です。

一方、次年度の定員が増えている、北野、三国丘、枚方などは、昨年よりも入りやすい印象を与えますので、志願者が増え、逆に倍率が上昇することも考えられます。

本来、学校選びは、その教育方針や校風に自分が合うかどうかで考えるべきものですので、競争倍率だけで受験校を選ぶのはどうかとは思いますが、今後の中学校校長会調査による希望調査などの新聞発表にも注意して、志願者数の動向を情報の一つとして知っておくことは大事でしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年11月28日

センター試験まであと50日を切りました。センター試験受験生は心休まらない日々を過ごしていることでしょう。さらに、国公立大学志望者にとってはその次の二次試験も突破しなければいけません。まだまだ戦いが続きます。

ところで、二次試験の競争倍率というのはどの程度のものでしょうか。昨年度では富山大学理学部の後期日程の19.1倍や、弘前大学医学部のように前期でも13.5倍と10倍を超えるような倍率になった大学もあり、それほど極端でなくても競争倍率が4倍を超える国公立大学も珍しくありません。

そんな中で、昨年度入試で1倍台の大学を紹介します。(サンデー毎日12月4日号より抜粋)黄色で塗りつぶしているところが2倍未満のところです。たまたま昨年度だけ1倍台になっているところは、逆に今年揺り戻しが考えられますが、3年連続で1倍台(つまり黄色が3つ並んでいる大学、学部)は狙い目だといえるでしょう。たとえば長崎大学の多文化社会学部は、『法、政治、経済を中心とした「世界の仕組み」を、英語によって学ぶ』ことができる「グローバル社会コース」や社会学や文化人類学の研究ができる「社会動態コース」など、興味深い専門分野が用意されているのに、2年連続で1.1倍と落ち着いた倍率になっています。

もちろん志望する専門分野と異なるところに、倍率が低いだけで受験するのはどうかと思いますが、希望する学部がある場合は参考にしてみては如何でしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年11月25日

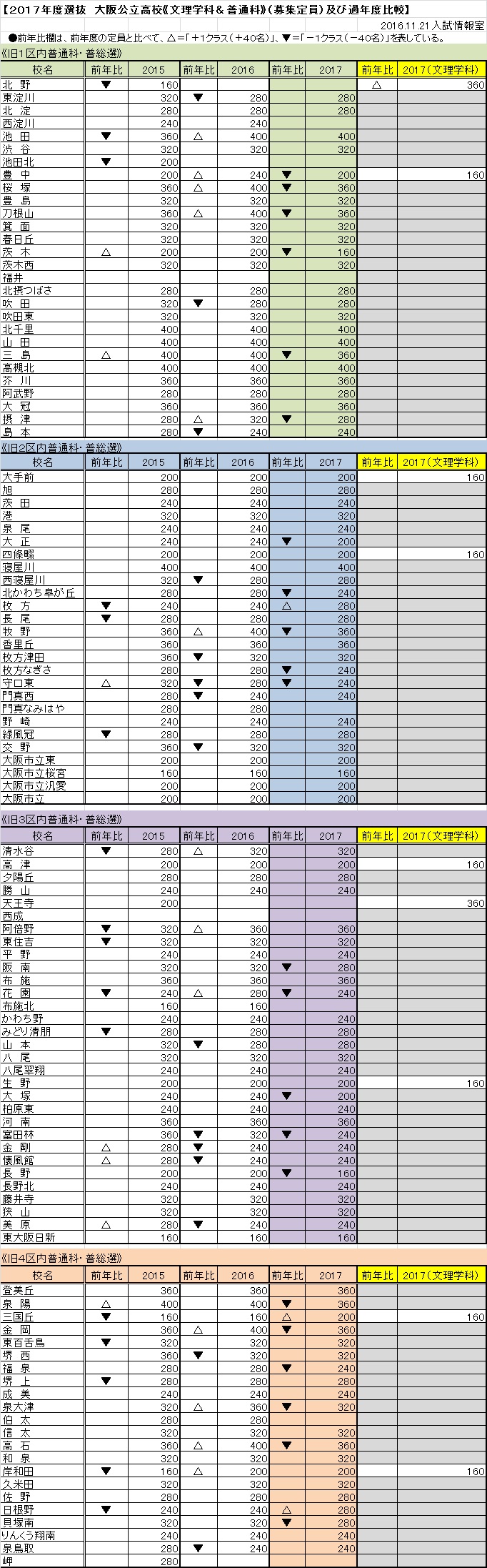

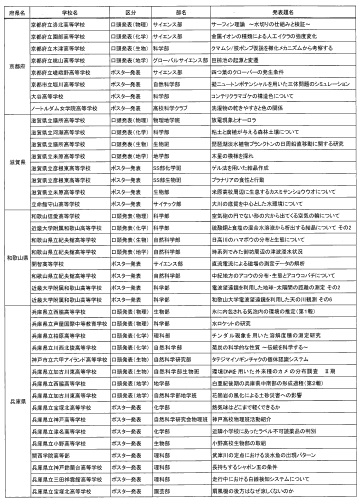

このコーナーで以前紹介された「第36回近畿高等学校総合文化祭 兵庫大会」は、あと演劇部門と総合閉会式を残すのみとなりました。各会場で合唱や伝統芸能、マーチングバンド・バトントワリングなど、各府県の代表校による公演や、絵画や写真・書道・工芸などの展示が行われました。その中で、ちょっと部門として珍しいなと思った「自然科学部門」について紹介します。

このセクションでは、生徒たちが普段取り組んできた研究成果を口頭発表かポスター発表で行います。その後、会場からの質疑応答に応えるという、まさに学会発表のような形式を取っています。最終日には県外からの参加者は神戸ポートアイランドにあります「理化学研究所」の見学ができるという、理系の高校生にとっては感涙モノの企画まで用意されています。

今回出場校の一覧は以下のとおりです。身近な現象をテーマにしたものから、とても高校生とは思えないほど本格的な調査、研究内容まで、バラエティーに富んでいます。

近畿総合文化祭プログラム(←こちらをクリックするとPDFが開きます)

近畿総合文化祭プログラム(←こちらをクリックするとPDFが開きます)

今回は残念ながら大阪府の学校からは参加がありませんでしたが、理系のカラーがそれほど強くない高校でも、本格的な発表を行なった生徒がいる場合もあります。よく見るとその学校のイメージが少し変わるかもしれません。高校選びのご参考にいかがでしょうか

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年11月24日

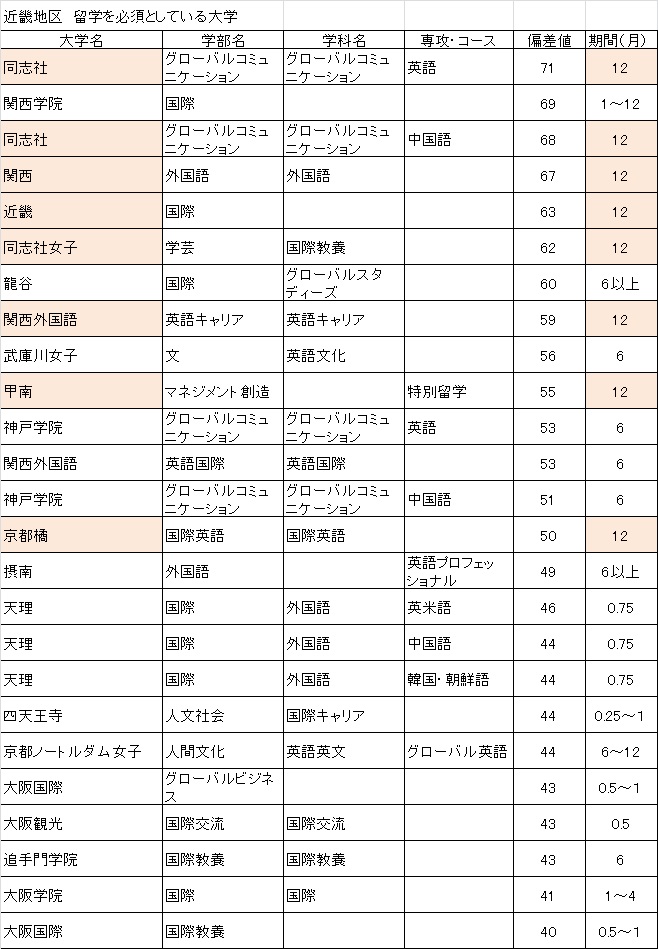

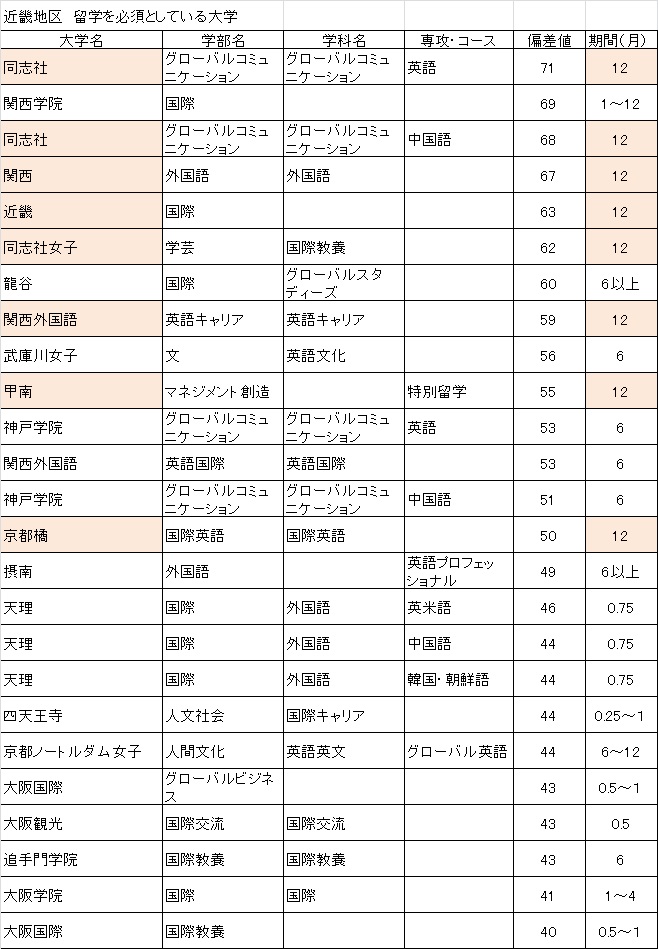

今回は大学の留学についてです。

かつては、一部の希望者(または選抜メンバー)だけが参加できる海外語学研修制度を設けている大学が大半でしたが、近年の社会のグローバル化を受けて、希望者が増え、その枠が広がり、ついにその学部やコースの全員が海外研修できるところも出てきました。さらには大学を卒業するためには留学(海外研修)をしなければいけない、と定めている大学も増えてきました。

2016年度に新設された近畿大学国際学部は、今年は1回生のみが在学しているわけですが、現在、東大阪のキャンパスには学生は一人もいません。実は1年の秋から全員がアメリカに留学するシステムになっているので、学生は残っていないというわけです。彼らは2回生の夏に戻ってきて、英語を忘れる前にまずTOEICを受験し、その後の授業も英語で行われるという予定になっているそうです。異文化の中で1年間過ごした彼らは、卒業後も各界で活躍することでしょう。

これは近畿地方の大学で、卒業するためには留学(海外研修)を原則必須としているところの一覧です。(偏差値というのはベネッセ駿台マーク模試でB判定の値です。また、期間は「月」で表していますので、12というのは1年間、0.25というのは1週間のことです。6以上、1~6、などの表記は、行き先や利用するプログラムによって期間が変わるという意味です。)

期間が12か月(1年間)のところには色を付けています。1年間海外で暮らすと、実用レベルの会話力は身に着くといわれますが、それ相応の費用も必要となります。交換留学制度(協定校と生徒を入れ替える制度)を利用している場合は留学先の学費は不要ですので旅費と生活費さえ準備できればいいのですが、場合によっては現地の語学学校に入るなどさらに費用が必要になるケースもあるようです。これらの大学を考える場合は留学(海外研修)にかかる費用も受験前に調べておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |