同志社大学 秋の入試説明会 全国で開催

2016年10月28日大学選びも終盤を迎えてきましたが、同志社大学は全国20ヶ所で入試説明会を開催します。入学課スタッフによる入試制度及び概要説明、学生によるスピーチ、有名予備校講師による英語問題解説が行われるようです。

入試や大学生活なども含め同志社大学を知るチャンスです。

来場者には願書、大学案内、各学部のパンフレットや記念品のプレゼントもあるようです。

同志社大学の受験を考えているが、まだ説明会に行っていない受験生は是非参加してみましょう。

大学選びも終盤を迎えてきましたが、同志社大学は全国20ヶ所で入試説明会を開催します。入学課スタッフによる入試制度及び概要説明、学生によるスピーチ、有名予備校講師による英語問題解説が行われるようです。

入試や大学生活なども含め同志社大学を知るチャンスです。

来場者には願書、大学案内、各学部のパンフレットや記念品のプレゼントもあるようです。

同志社大学の受験を考えているが、まだ説明会に行っていない受験生は是非参加してみましょう。

10月26日の朝日新聞に現在行われている、「大学入試センター試験」の代わりに2020年導入予定の「大学入学希望者学力評価テスト」(仮称)(以下「新テスト」と表記)に関する調査結果が掲載されていました。国公私立746校を対象とし、654校(88%)が回答したアンケート結果です。現在、文部省管轄の大学は全国で775校ですが、奈良先端技術大学院大学のように、大学院のみの大学や芸術系のように学力試験を課さない大学などもありますので、ほぼ日本中の大学を網羅した調査結果だといえます。(大学の数、2016年現在、国立86校、公立88校、私立601校)

新テストには思考力や表現力も測定するために記述式を導入することが検討されていますが、その採点や出題方法についてはまだ議論が続いています。センター試験は毎年53万人ほどが受験していますが、同規模の受験者が参加すると仮定して、英語1科目で考えますと、記述答案1枚採点するのに10分かかるとすると、採点だけで530万分、すなわち約9万時間かかることになり、チェックも含めるとその2倍程度、すなわち20万時間ほどが必要になります。これを2週間で処理しようとすると、休みなく14日間、一日8時間採点できる人を2000人集めなければならないことになります。採点基準の統一ということを考えると採点者が多いというのは問題でしょう。しかも採点基準から外れるような答案が出てきた場合、途中で基準が変更されることも考えられ、その基準の再徹底と採点のやり直しをする場合も想定されますので、実際にはこの数倍の人数が必要だと考えられます。国語など全教科で記述を導入すると何と1万人以上の採点者が必要だということになります。そこで、文部科学省は、2次試験を受ける大学側が、記述部分の採点をしましょう、という方針を出したのですが、今回の調査はこの方針が出る前ですので、二つ目のグラフの「記述式導入の実現可能性」についてはかなり厳しい結果になっています。ただし、この各大学で採点となりますと各大学の採点負担が増加しますので、3つ目のグラフに示されている「利用したい」という大学はさらに少なくなると思います。

そもそも大学によって入学してほしい学生像というのは異なるはずですので、その大学が独自に作問した記述問題の方がふさわしいのでは、という議論もあります。今回のアンケート結果の一つ目のグラフで約4割の大学が記述問題の導入に消極的だということは、思考力や表現力が必要ないというわけではなく、大学独自の取り組みを重視するという考えも反映されていると思います。

この新テストについて、利用する大学側からの支持が無ければ利用率が下がることも予想されます。つまりこのままでは受験者(利用者)が減るという可能性もあるわけです。

次回の東京オリンピックに関する報道も増えてきましたが、同じ年に導入される、この新テストについても具体的な方針の発表と周到な準備が行われ、初めての受験生(現在の中2)が混乱しないようにお願いしたいものです。

10月8日の朝日新聞(大阪版)に次のような記事がありました。

*****************************

大阪府立高校の9割近くでトイレのほとんど全てが和式で、老朽化も進んでいるとして、松井一郎知事は7日の府議会で、早期に全校に洋式トイレを導入する方針を示した。生徒や保護者から「汚い」「臭いがひどい」と苦情が寄せられているという。

府教育庁によると、1970年代に建てられ、その後トイレが改修されていない高校が多く、府立高校138校のうち約120校でほぼ設置当時の状態。ごく一部が洋式トイレの学校もあるが、大半が和式という。便器が割れたり扉の板が腐っていたりして、学校からも「生徒がトイレに行きたがらない」と声が上がっているという。建物の耐震化を優先し、トイレの改修は後回しになっていた。(中略)

府教育庁は配管や床などの改修も進め、1校あたり約5千万円、計約55億円かかると試算している。府は来年2月議会に関連予算案を提出する方針。(引用 以上)

*****************************

この記事をお読みになって驚かれた方もいると思います。一応誤解の無い様に説明しておきますと、便器が割れているのはごく一部です。普通の使い方をしていれば便器は割れません。しかし、水が流れない、ドアが閉まらないなどの不具合は結構あるように思います。また、記事の通り大半は和式です。

最近新校舎を建築した私立中学や高校では、洋式便器は当たり前で、洗浄便座や自動水洗、擬音装置がすべての便器に装備され、手洗いも自動水栓、天井のLED照明も自動点灯、消灯という至れり尽くせりの設備がついています。大阪偕星学園高校のように、校舎は新築ではありませんが、トイレはすべて改装して洗浄便座付きという学校もあります。

大阪の府立高校は学齢人口急増期の40~50年前に新設されたところが多いのですが、校舎は建築当時そのまま、というところが多いようです。普通教室の冷房装置や、耐震補強などの手を加えられているところもありますが、建て増しをした校舎とのつなぎ目から雨漏りするなど耐用年数が過ぎているのではと思われる校舎も現存します。階段や廊下は50年前のものでも問題ありませんが、特別教室の暗幕や視聴覚室のスクリーンなどの消耗品(?)も建設当時にあつらえられたままですので、かなり劣化しているものもあります。

しかし学びの場として大阪府立高校が劣っているのかといえば、決してそんなことはありません。新しい設備が無くても先生方は様々な工夫をなさっています。たとえば食堂の壁にホワイトボードが設置されている学校がありました。校内でのガイダンスや補習授業などに使うようです。ちなみにこの府立高校では放課後、この食堂が自習室としても使われています。

特別教室や体育館、武道館なども含めて、教職員の方々や生徒さんの努力でしょうか、掃除をして丁寧に使っていますので、決して不潔な感じはありませんが、今回の予算でトイレもきれいになれば、府立高校に通っている皆さんはさらに気持ちよく過ごすことができるでしょう。ついでに夏の冷房も授業中以外に、もう少し使える程度の予算をつけていただけるといいのにな、と思いますが。

学校説明会などにお出かけの際には、学校の先生方の説明も大切ですが、設備などもチェックされますと、今までの学校の歴史などが垣間見えるなど、いろいろな発見があると思います。

神戸三宮駅からポートライナーで4つ目の駅「みなとじま」まで9分ほどですが、そこからわずか徒歩1分のところに「神戸学院大学附属高等学校」があります。1912年創立のこの学校、2001年には共学化されましたが、この4月には神戸の山手、会下山(えげやま)からこのポートアイランドに移転してきました。できたばかりの真新しく明るい校舎です。(タイトルに「高等学校・中学校」と書きましたが、中学校は2017年4月開校です。)

職員室をはじめとして、図書室などガラス張りの明るい作りになっています。真ん中にはグランドピアノも備えたモダンな色使いのホールがあります。座席は収納式になっていて、多目的仕様となっています。

食堂もぴかぴか。ちょうどこの日は定期試験の真っ最中とのことでほとんどの生徒さんは昼ごろに下校していました。したがって食堂の営業はしていませんでしたが、これから自習をするのでしょうか、お弁当を食べている生徒さんがいらっしゃいます。

教室の中です。ロッカーが大きい!しかも椅子の座面と色がそろっています。(北側の教室は山を意識した緑色、南側の教室は海をイメージした水色になっています。)冷暖房に加えて加湿器まで完備されています。実はこの部屋はまだ使われていません。来年から中学校が新設されますが、そのための部屋となっているそうです。男女計60名募集で、高校になっても高校からの入学者と一緒にせずに6年間の教育を行う計画だそうです。

体育館では特別に活動が許された一部の部活のみが活動していました。天井が特徴的な風通しの良い体育館です。

ホームルーム教室の向かい側にガラス張りの離れがありますが、これも自習室です。試験中ということで数名が残ってグループでお勉強していました。

この学校の近くには「神戸学院大学」のポートアイランドキャンパス(法学部、経営学部、現代社会学部、グローバル・コミュニケーション学部、薬学部)があります。また、場所は少し離れますが、総合リハビリテーション学部、栄養学部、経済学部、人文学部もありますので、大学と連携した授業もおこなわれているようです。

ちなみに、この高校では、神戸学院大学への推薦入学資格を保持したまま、他の大学を受験することができるというメリットがあるそうです。

神戸学院附属中学校の1期生になりたい方は11月3日のプレテストを受験してみましょう。(インターネット経由での事前出願が必要です。学校HPをご確認ください。)

大阪城公園の南には文教地区が広がっています。そのど真ん中にある大阪女学院中学校・高等学校の説明会に行ってきました。学校内の「礼拝堂」(“Hail Chapel”)が会場です。

65年前に建てられたこのチャペル、全校生徒が集まる毎朝の礼拝に使われていますが、まったく傷んでいるところがありません。御覧のように外観も含めて古さを感じさせません。

説明会が始まりました。校長先生から、「キリスト教教育」「女子教育」「国際理解教育」の3本柱についての説明をしていただきました。1884年(132年前!)の設立以来、この教育方針はぶれていないそうです。それでは今後も特にコースもシステムも変えずにこのまま続けます、という話になるのかと思えば違います。大きな改革が2点発表されました。

①英語科に「国際バカロレア」を取り入れます。

「日本語ディプロマ」というシステムでの採用とのことですが、高校英語科の中に設置される「国際バカロレアコース」に属する生徒は高2・高3の2年間、このプログラムで学び、全員ディプロマ取得を目標とするそうです。

学校教育法第1条に規定されている学校で、このコースを設置しているのは全国で15校しかなく、近畿圏では京都府の立命館宇治高校しかありません。つまり、大阪府で初の認定校となる見込みです。(今年度は国際バカロレアディプロマプログラム候補校として認定されたという段階です。)認定されれば、世界の大学を受験する資格が得られる高校ということで、注目されることでしょう。

(今のところ2018年4月入学生より設置される予定だそうです。)

②理系のコースを強化します。

英語教育で定評のあるこの学校、少人数でネイティブスピーカーの先生とコミュニケーションを取る授業が行われており、その英語教育力の高さもあって、京大1名、大阪大8名、神戸大4名、関関同立234名(2016年度)といった合格実績を出しています。国際理解、英語教育から文系のイメージが強かったこの学校ですが、一方で実は医学部医学科に3名、歯学部にも5名、薬学部に至っては44名も合格者を出すなど難関理系分野に進学する生徒も数多くいます。そこで、次の入試から高校で理系を2つのコースに分けて募集し、効果的なカリキュラムを提供することにしたそうです。

建物も含めて古いものを大切にする、伝統を守るという姿勢を大切にしながら、実はコンピュータールームの設置は当然として、普通教室には全て電子黒板が装備されています。国語の新たな教材の導入も行うそうです。先の2つも含め、精力的な改革によって、さらに効率的な教育活動が行われることでしょう。

さて、説明会が終わった時間、ちょうどお昼休みです。都会の真ん中にありながら、広さに余裕のある校地には緑がいっぱいです。屋外のベンチでお弁当を食べたり、ギターの練習をしたりと日常の学校生活を楽しんでいる生徒さんたちの姿を見ることもできたのでした。

前回(龍谷大学付属平安高等学校・中学校について(データ分析編))

龍谷大学付属平安高等学校・中学校は部活動も盛んです。高校野球(男子硬式)では、春40回、夏33回の計73回で、全国最多出場の記録を持っています。今までに衣笠祥雄・桧山進次郎など60人以上のプロ野球の名選手を生み出しています。

卓球は男女とも近畿大会常連、ゴルフ、チアダンス、フェンシング、バトミントン(男女とも)も全国レベルです。吹奏楽部はマーチングの部門で関西大会レベルですし、競技かるたでは全国大会2位と様々な分野で活躍しています。

ここで終わらないのがこの学校です。まず、部活も生徒の能力向上のための「アクティブ・ラーニング」の一つとして位置付けており、好きなときに好きなことをさせるという生徒任せの部活にならないような運営がなされています。また、部活ごとの進学率も明らかにしており、部活をしていたら勉強ができないので大学に行けないのでは?という不安を見事に打ち消してくれます。実際に昨年度でも大学進学率が100%や90%を超える部活が大半を占めていました。

英語教育も先進的です。中学1年から毎年段階的にペアプレゼンテーションや英語劇などを発表する場を作り、それに向けて英語を話す力を反復的に練習していきます。中学3年ではディベート(論議)ができる英語力まで育成していきます。

科学教育振興助成を利用し、京都市の水族館・動物園・植物園、龍谷大学農学部の演習林などを舞台にした研究活動も行っています。観察や体験を通して、自然や環境に取り組んでいます。

作文コンクールやポスターコンクールなどにも積極的に参加しています。さまざまな外部のコンテストを利用することで生徒のモチベーションを高める工夫をしています。

このように、部活も含めて生徒の生活全体の質を高め、効率を高め、生徒の力を引き出す工夫がなされていると感じました。

この学校に興味を持った小学生・中学生は、一度説明会に参加してみてはいかがでしょうか。「ドラゴンテスト」(プレテスト)やオープンキャンパス・「イブニング相談会」(夕方に行われる説明会)などの説明会日程や申し込み方法は学校のホームページでご確認ください。

中学入試プレテストについての記事にもプレテストの受験者が多いと紹介した「龍谷大学付属平安高等学校・中学校」をもう少し詳しく見てみましょう。

この学校は浄土真宗西本願寺派の寺院の子弟を教育するための学校をルーツに持つ140年の歴史がある伝統校です。元は男子校でしたが、2003年から共学化、3コース制にし、2008年からは「平安中学校・高等学校」という校名を現校名に変え、龍谷大学との連携が強化されます。その後、校地拡張や設備のリニューアル、大学進学校としての改革が進められました。2015年には法人としても龍谷大学と合併し、名実ともに「龍谷大学付属」となりました。

まず、この学校のすごいところは情報発信力です。

生徒の学びの様子に関しては、コースごとの男女の人数はもちろん、年間行事予定から学年・コース別の教育課程、部活加入人数(各学年男女別)、入学者の出身小学校、中学校別人数、大学合格も150校以上の大学の過去5年間の合格者数を一覧にするなど、もはや質問の余地がないほどの膨大なデータが示されています。図書館の蔵書数まで公表されています。

このデータ収集・分析は教務活動に生かされています。数学の習熟度別授業の効果測定や、年間読書冊数や英検取得状況などの数値と学力の伸びとの関係を見るなど、今までは一部の先生が職人芸として行っていたものを、学校全体の取り組みとして共有化することで、今の生徒の能力を最大限に引き出す教育活動に応用されています。その結果、大学合格者数も昨年度は京都大学をはじめとする国公立大に40名合格、関関同立早慶上理90名、これに龍谷の307名を含む産近甲龍+GMARCHは377名、関西8大学合計で467名と、高校入試ではワンランク上のレベルの公立高校をも圧倒する実績をたたき出しています。(続く)

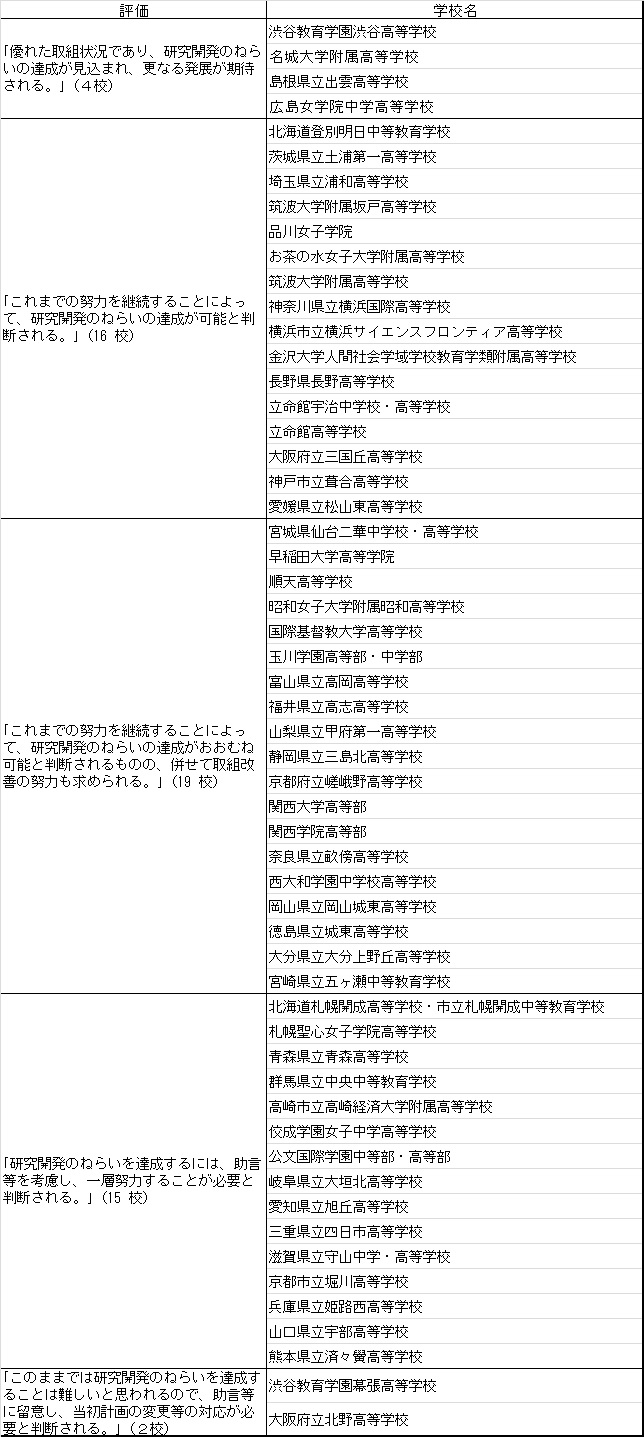

文部科学省は、語学力やコミニュケーション力などに優れた人材育成を進める高校『スーパーグローバルハイスクール(SGH)』の取り組みについて初の中間評価を公表しました。4校が最高評価を受けた一方、2校は計画見直しなどの対応が必要とされました。

事業がスタートした2014年度にSGHに認定された56校(国立4校、公立34校、私立18校)の最初の2年間の取り組みを、同省の有識者が6段階で評価しました。指定期間は5年間で14年度に最大1600万円、15年度は1200万円が助成されています。

最高の「優れた取り組み」の評価は、東京都の渋谷教育学園渋谷高校、愛知県の名城大付属高校、島根県の県立出雲高校、広島県の広島女学院中高校の4校が受けました。

このうち、出雲高校は、日本の文化の海外発信、商店街活性化などの課題研究を生徒がグループで行っており、教材開発や地域との連携などが「地方の県立高の取り組みとして高く評価できる」「意欲的な取り組みが随所に見られる」などと評価。名城大付属高校は、中小企業の国際化などの課題学習の前後に生徒にアンケート調査を行う評価法などが「全国に発信すべき取り組み」などと評価されました。

一方、6段階中5番目の評価で、計画変更の対応を迫られたのは、千葉県の渋谷教育学園幕張高校と大阪府の府立北野高校。渋谷教育学園幕張高校は、「食」の研究を通した交渉っ力育成などに取り組んだが、「育てたい能力が明確でない」などと指摘され、課題研究や海外研修を行う北野高校は、「生徒の成長の検証が不十分」などの指摘を受けました。両校は「今後、改善を図りたい」と話しているそうです。

SGHの指定は、毎年行われ、16年度までに計123校が指定されています。(読売新聞より)

(文科省HPより編集)

私立中学校のプレテストが本格化してきました。

前回に引き続き、10月後半から11月上旬に実施を予定している学校名を挙げておきます。

御覧のように、昨年同時期開催のもので、参加人数がわかっている学校名には色を付けています。昨年は龍谷大学付属平安中学校が900名以上の参加者を集めています。

※学校名を赤文字表示しているところは昨年同時期にプレテストを実施していなかった学校です。

学校によってはプレテストの結果と実際の入試結果の相関を公表している学校もあります。そのうちの1校、11月3日と5日にプレテストを実施する「常翔学園」は、プレテストの成績をS,A,B,C+とCという5段階で判定していますが、昨年度の入試ではS,A,Bのランクに入っていた受験生は、当日も見事全員合格を勝ち取ったそうです。特にこの学校のプレテストは傾向や難易度が本番に極めて近い試験だといえるでしょう。また、C+やCとランク付けされた生徒もここから巻き返しを図り、多くが合格したとのことです。プレテストで課題がはっきりしたために対策がし易かったということでしょうか。特にこの学校は希望者には結果が手渡しされますので、そこでのアドバイスが有効だったのかもしれません。まだ受験準備ができていないのでプレテストは受験したくないという方もいるかもしれませんが、プレテストによって合格の可能性を大きく上げることができますので、まずは受験してみましょう。

![]()

大学の入試方法には大きく分けて、主に学力試験で判定される「一般入試」とそれ以外の力を評価される「推薦・AO入試」の2通りあります。推薦入試には、高校ごとに人数が割り当てられる「指定校推薦」と受験生が各自応募する「公募制推薦」、「AO入試」に分けられます。私立大の場合、指定校推薦は高校内での選考に通れば、実質合格することができますが、公募制推薦の場合は出願条件として評定の基準などがあります。そのうえで科目は一般入試より少ないケースが一般的ですが、学力試験が課されます。また、国公立の場合は大学入試センター試験を課す大学が多くなっています。「AO入試」は志望理由や学業以外の活動歴などが評価の対象とされるものもあります。

今では一般入試で入学する学生よりも推薦で入学する学生の方が多い私立大学も増えてきました。

東京大学や京都大学も推薦入試を昨年度より取り入れたというのがニュースになりましたが、国公立大学で推薦入試を早くから取り入れているのは東北大学です。今春からさらに定員が大きくなっています。広島大学医学部では、博士課程進学を条件とした、つまり研究医になることを考えている受験生向けの推薦入試を実施します。大阪大学も後期入試廃止に合わせて、「世界適塾入試」という、センター試験で2倍まで絞り、あとは小論文と面接という入試を実施します。

私立大学の公募制推薦出願資格の評定平均についてです。

近畿圏で最も基準が厳しいのは同志社大理工学部。評定4.3以上なければ出願もできません。多くの大学は4.0以上、関西では同志社大の法学部、文学部(英米)、関西大商学部などが挙げられます。3.8は龍谷大など多くの大学が採用しているラインです。

逆にラインを設けていない大学もあります。つまり誰でも出願できるということになりますが、学力試験は行われますので、早い時期の一般入試として、併願用に受験するという使い方もできるわけです。受験生数が日本一で有名になりました近畿大学や京都産業大学はこの方法を採用しています。

出願期間も今月末からのところが多くなっています。各大学の入試要項を確認の上、希望する大学にこの制度があるようでしたら、是非チャレンジしてみましょう。

![]()