もはやここで説明しなくても、マスコミ等で有名になってしまった「加計学園」の運営する岡山理科大学の獣医学部についてです。52年前の北里大学以来の学部新設というのは報道の通りなのですが、募集定員やその中身についての情報がほとんど報じられませんのでここで紹介します。

そもそもこの「岡山理科大学」は理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部、という理系の学部と、教育学部・経営学部の文系学部を持つ総合大学です。既存の理学部に生命科学、臨床生命科学、動物学科が、工学部にもバイオ・応用科学科が、さらに生物地球学部があるわけですから、農学部か獣医学部があっても不思議ではないといえるでしょう。

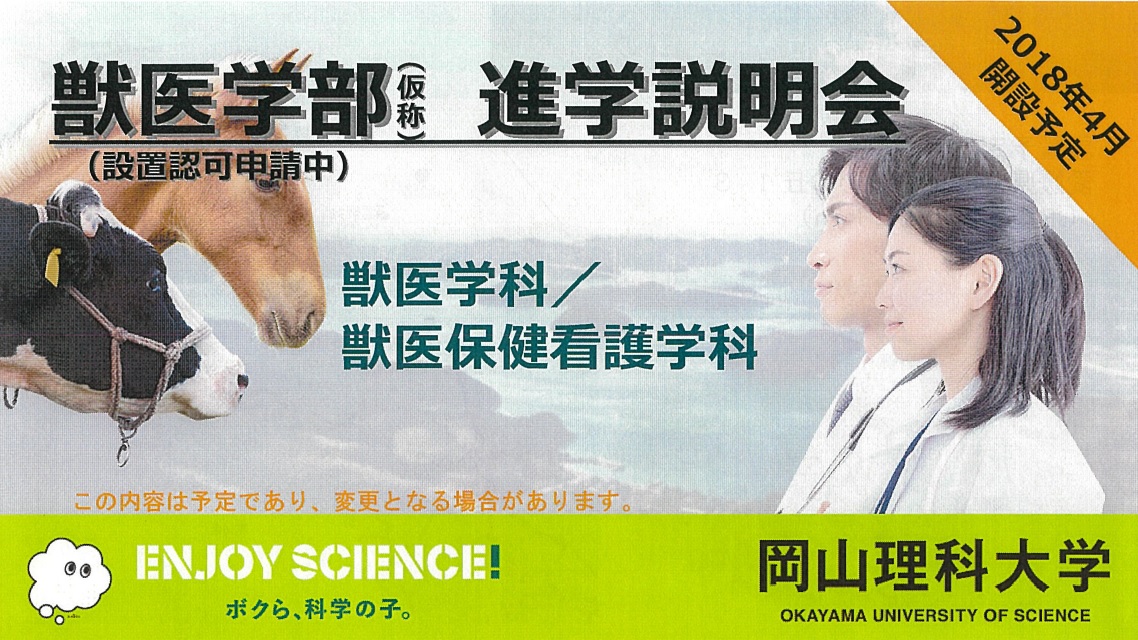

獣医学部の定員は200名ですが、実は2つの学科があります。

「獣医学科」(6年制)140名 「獣医保健看護学科」(4年制)60名と分けて募集されます。「獣医学科」の140名のうち20名は四国入学枠となっていますので、他地域からは約120の募集ということになります。

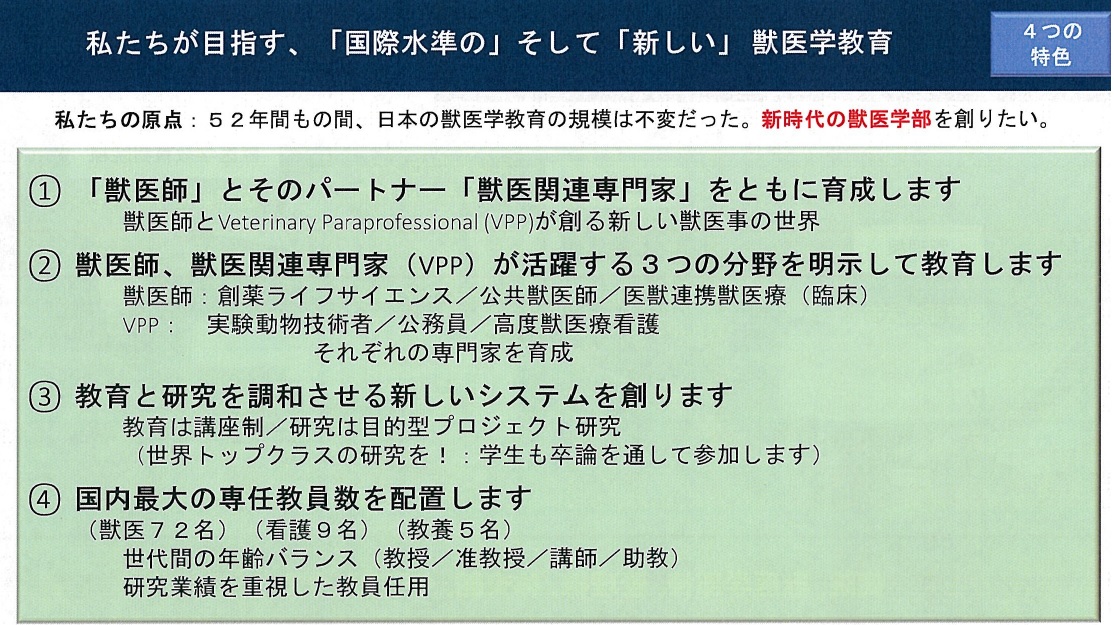

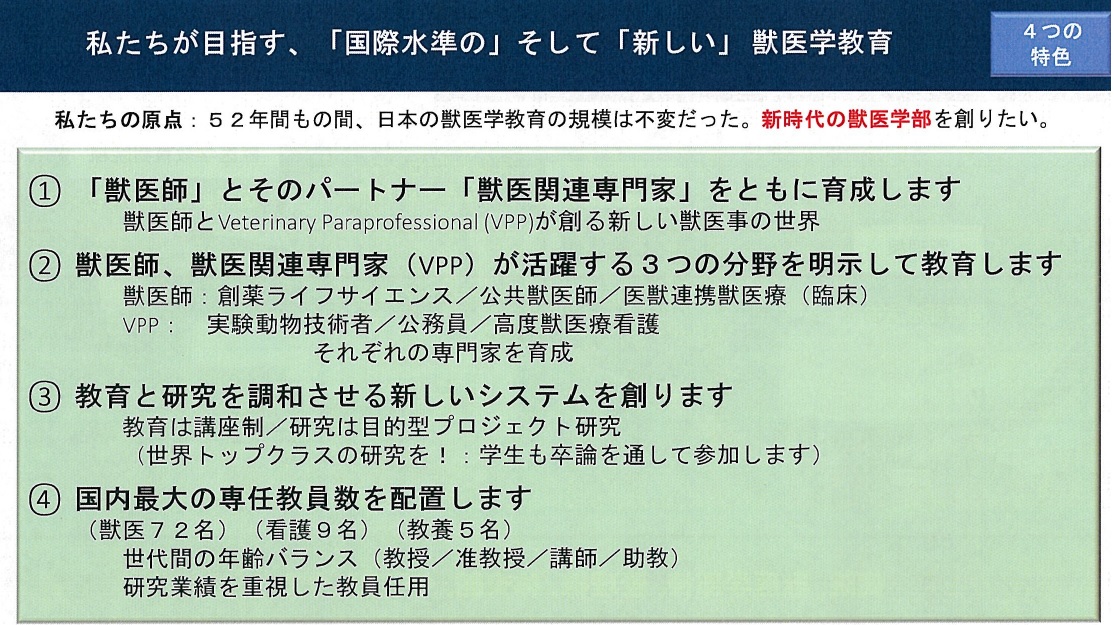

「獣医学科」はもちろん獣医師養成の課程なのですが、動物病院のお医者さんを養成することだけが目的ではありません。想定される進路は以下の3点です。

- ライフサイエンス分野=製薬会社など医薬品開発関連の研究機関

- 公共獣医事分野=公衆衛生、産業動物(いわゆる家畜)臨床

- 医獣連携獣医分野=実験動物研究施設、中央競馬会など

口蹄疫や鳥インフルエンザなど様々な脅威が現実となっている今、さらに輸入食肉の検疫など2に関する需要は増える一方なのに、そのための人材は不足しています。この学校はそういった人材育成を目標としています。

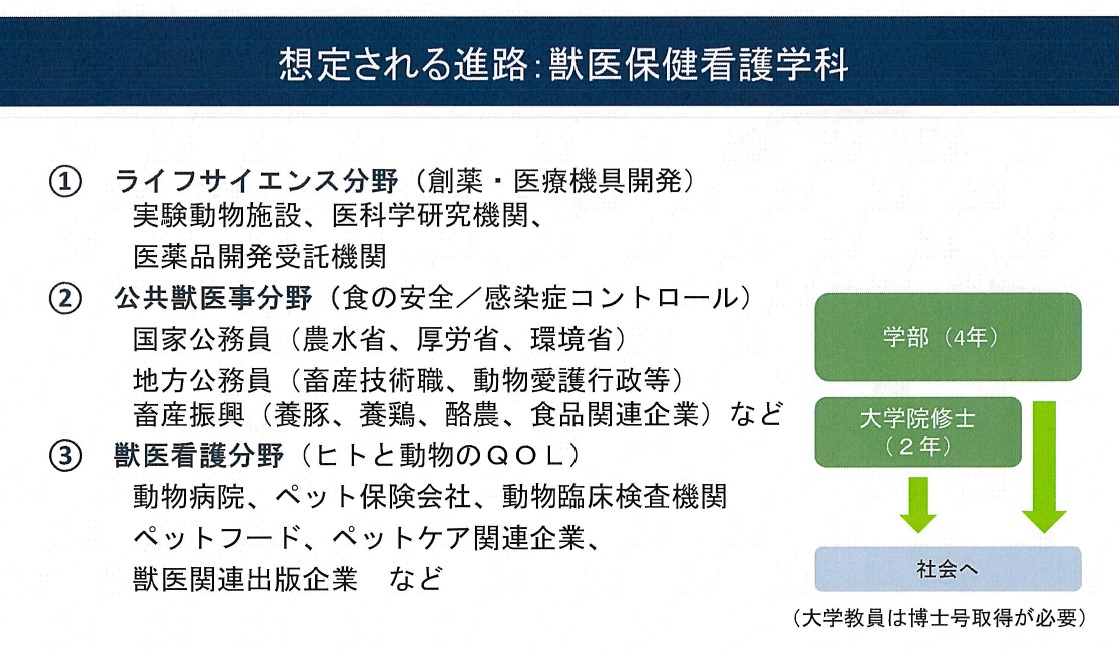

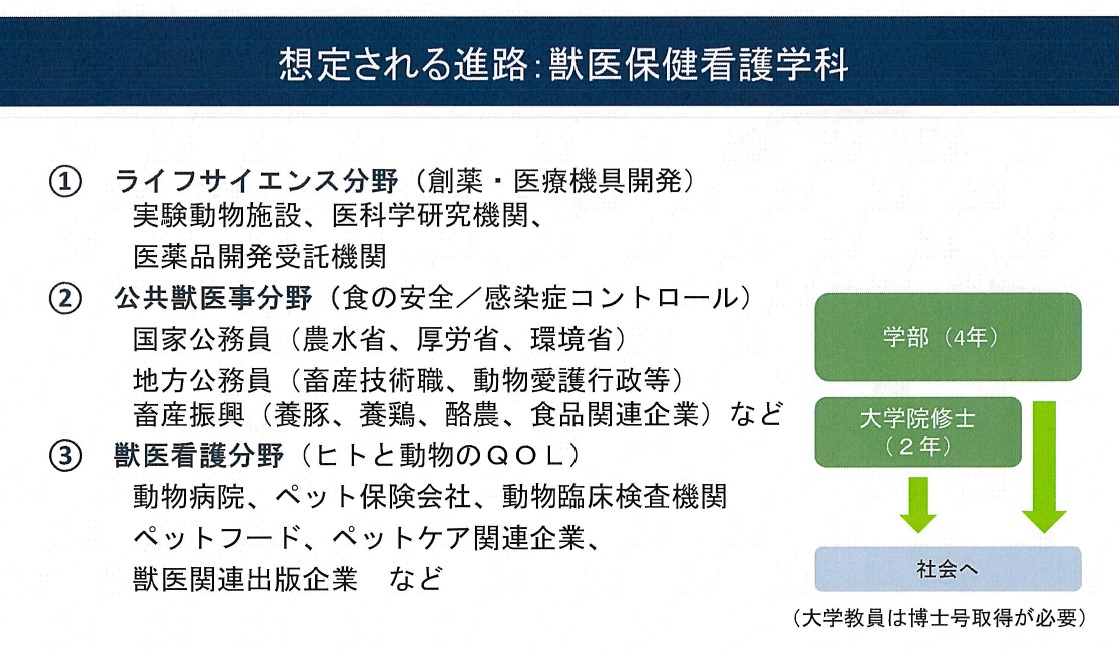

一方、「獣医保健看護学科」は、いわゆる動物看護士を養成する学科ですが、人間向けの看護師は国家資格であるのに対し、動物看護士は通信教育で取得が可能な民間資格であり、法的根拠がないためその水準は様々だといわれています。しかし、獣医師と同じように獣医療従事者の需要は高まっていますので、公的な資格に格上げされる方向で進んでいます。そこで、そのレベルに対応できる人材育成を先にやっておこうというのがこの学科です。こんな難しいこと、新しい大学ができるのか、と思ってしまいますが、実はこの加計学園、倉敷芸術科学大学という大学も運営しており、そこではすでに獣医看護の教育が行われています。つまり、新設学部となるものの、積み上げられたノウハウのもと、数少ない有資格者を目指せる大変魅力的な学科になるといえるでしょう。

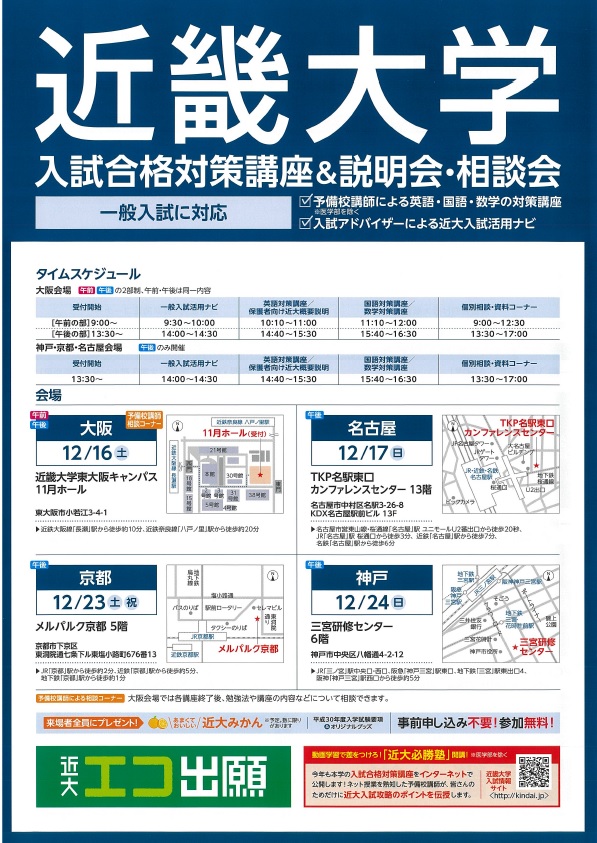

さて、入試関連の情報です。多くの私立大学は公募制推薦入試がすでに行われているわけですが、この学部は認可が遅れたため、ここまで入試が実施できていません。12月16日(土)、17日(日)の公募推薦が初回の入試ですので、ここで大きく合格者を確保することが予想できます。つまり狙い目だということです。出願は12月9日(土)までですので、出願はお早めに。

ちなみに、教育学部でも、これからの教育に備えた「IB(国際バカロレア)教員養成コース」を立ち上げるなど、時代の変化に機敏に対応するという姿勢の学園です。現在建設中の獣医学部図書館も医学書を中心に1万3千冊以上の図書を用意するなど準備が進んでいます。獣医学部の1期生になるのなら、今がチャンスですよ。(次の機会は52年後か???)