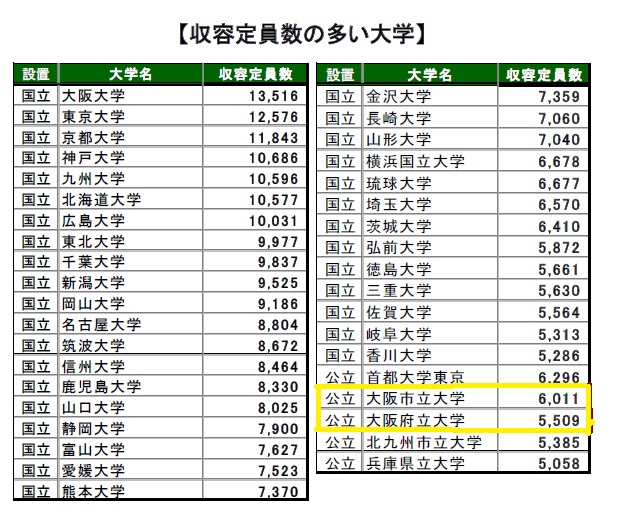

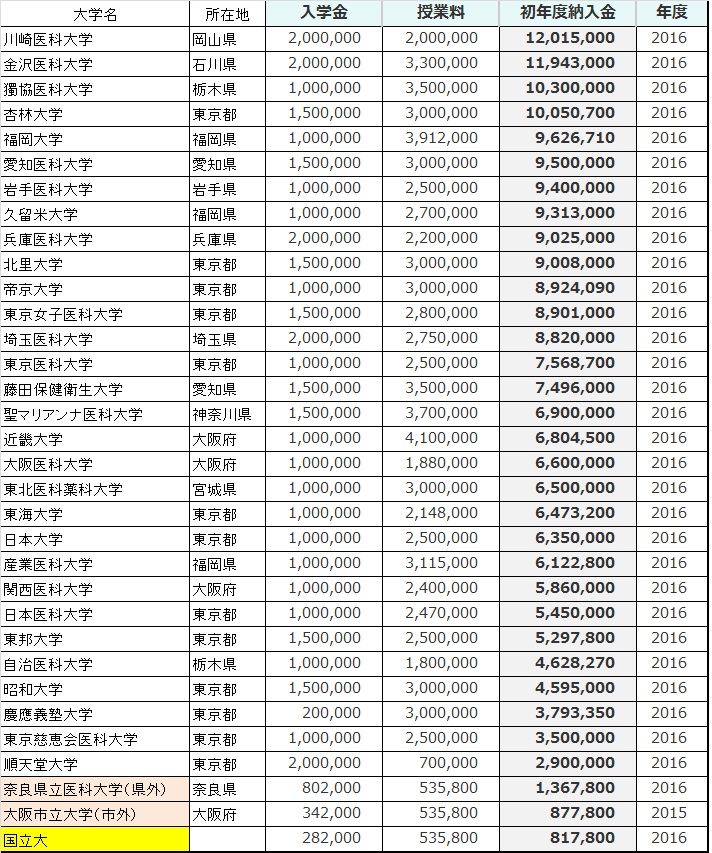

大学の規模を示す指標の一つとして、大学の学生数に注目してみたいと思います。在籍している学部学生の人数で一覧を作成しました。(旺文社『螢雪時代8月号臨時増刊 2016年全国大学内容案内号』(2016年7月))のデータを参考にしています。

2015年時点で、学部学生が1万人を超えているのは全国で51校あります。そのうち、まず51位から30位まで・・・

来春付属中学校開校と勢いのある神戸学院大学は移転と学部増設で1万人規模の仲間入りを果たしました。神戸大学を学生数で抜く日も近いと思われます。

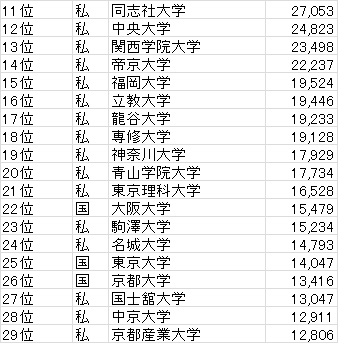

次は29位から11位までです。

国立大学で学生数が一番多いのは大阪大学となります。かつては東大、京大に次ぐ規模でしたが、2007年に大阪外国語大学と合併し、一気にトップに躍り出ました。2万人規模となりますと、同志社、関西学院といった大学がランクインします。中央大学も同規模です。龍谷大学も間もなく2万人規模となりそうです。

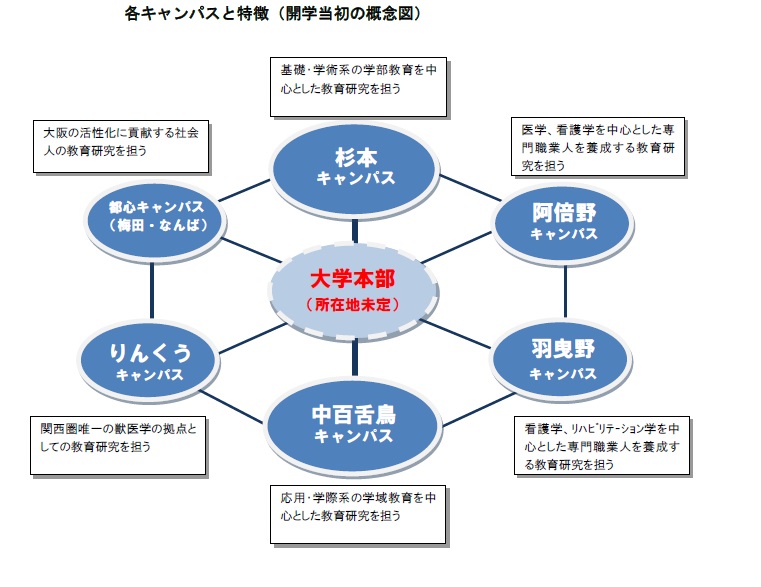

以前、このブログで書きましたが、大阪府立大学と大阪市立大学の統合が予定通り進めば1万2千人規模の、日本最大の公立大学が誕生することになります。

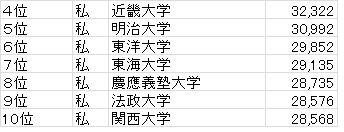

次は10位から4位です。

関西大学も3万人に迫る勢いです。慶應義塾、法政も同規模です。受験者数全国1を誇る近畿大学は学生数では現在4位です。といっても3万人を超えています。

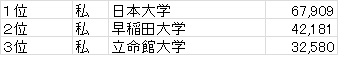

いよいよベスト3です。

学生数日本一はやはり日本大学。約6万8千人と日本の市の人口ランキングに当てはめても真ん中に位置します。(794市中、400位)卒業者数も毎年1万5千人以上となっています。関西のトップは拡大路線が続く立命館となっています。

学生数の大きい大学は、クラブやサークルの規模の大きさや卒業してからの豊富な人脈などのメリットがある反面、キャンパスが分散していて一体感が無いという大学もありますので大きい方がいいという単純なものでもありませんが、このデータも学校選びの参考になさってはいかがでしょうか。