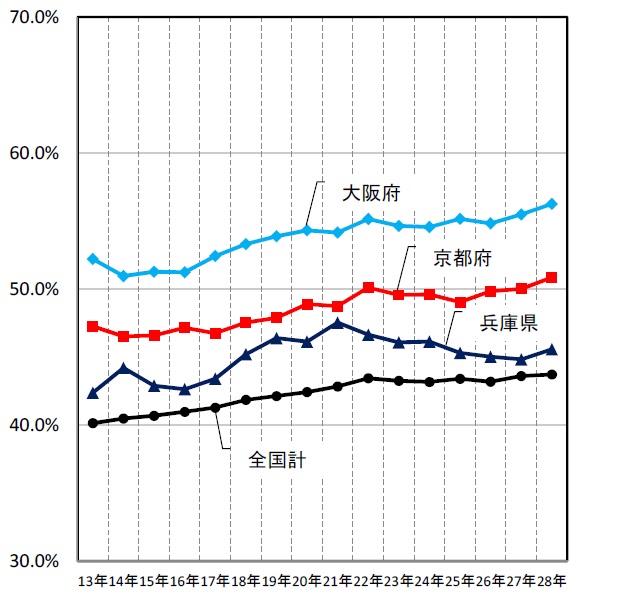

最近の若者は冒険をしない、という話を聞きますが、大学進学についても地元志向が強くなったといわれています。そこで、どの程度その地元志向が強いのかを文部科学省「学校基本調査」を基に旺文社が算出した、都道府県ごとのデータをもとに見てみましょう。

(ここでの「地元進学」とは出身高校の都道府県と進学先の都道府県が同じものを指しています。従って、電車などで通学していても、都道府県境を超えると「地元進学」とは数えていません。)

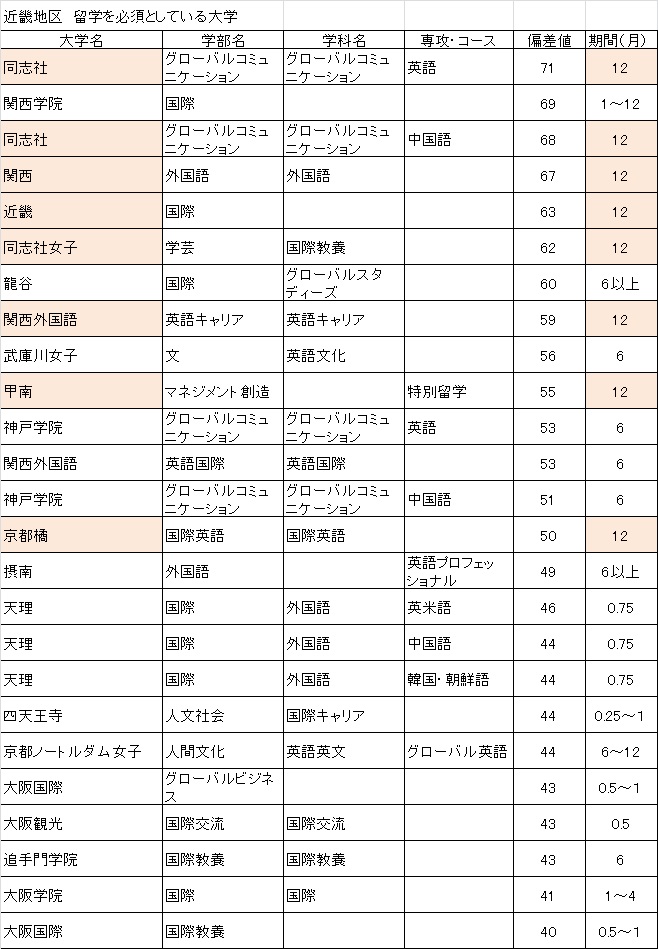

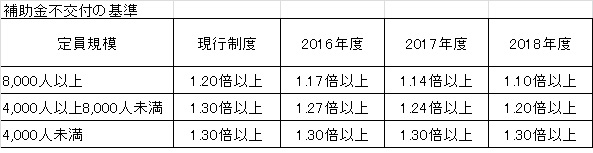

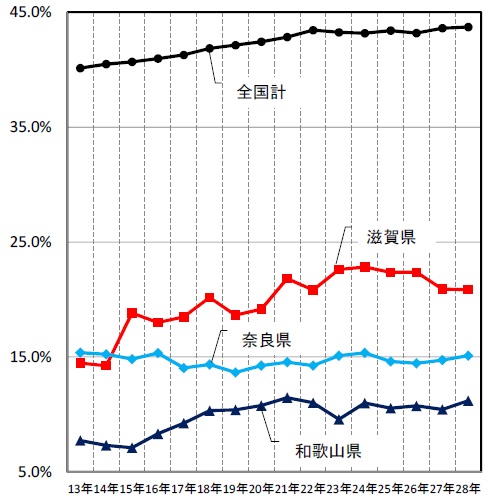

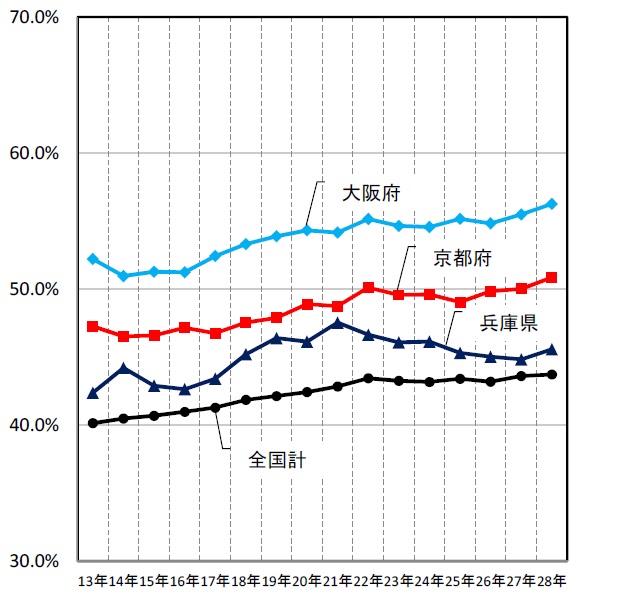

まず近畿地方で全国平均を上回っている3府県についてです。

大阪と京都は年を追うごとに地元進学の割合が上昇しています。兵庫が急激に落ちているのは関西学院大や甲南大に比べて、立命館大や同志社大、近畿大などのマンモス大学の学部増設やキャンパス移転などの環境変化が大きく、京都と大阪からの流出が減り、兵庫県から大阪への流出が増えているためです。つまり兵庫県の大学は大阪に学生を取られているともいえます。

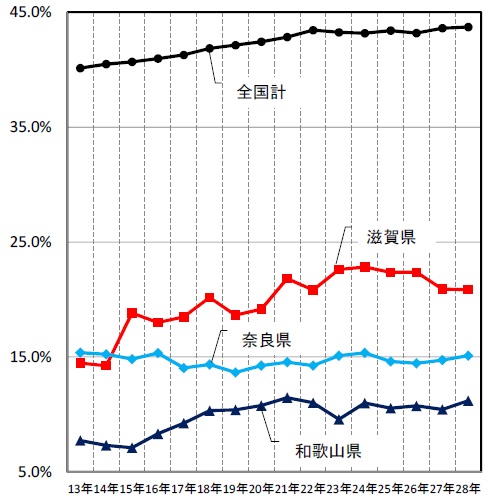

全国平均を下回っている3県についての推移です。平成15年から滋賀県が大きく動いているのは、兵庫県立大、長浜バイオ大の開設や、その後の立命館大学びわこ草津キャンパス(BKC)の定員増、龍谷大学瀬田学舎に理工学部情報メディア学科、環境ソリューション工学科などが新設されるなどの影響です。一つ例を挙げますと、2016年度滋賀県立東大津高校の卒業生232人のうち53名(13.5%)が立命館大学に進学しています。(この53名には京都や大阪のキャンパスに通う生徒も含まれていますが、理系の学生は全員びわこ草津キャンパスに通っていることになります。)

和歌山は、流出数―流入数=2712名と大きく流出が超過しており、地元の大学には490名、(11.2%)しか進学していない計算になります。この割合は全国最低です。これは和歌山には大学が少ないことも影響しています。(和歌山県内には和歌山大学、県立医科大学、近畿大学生物理工学部、和歌山信愛女子短期大学、高野山大学の5大学がありますが、いずれも定員はそれほど多くはありません。)

奈良県も地元進学数は1,197名(15.1%)と全国44位(47都道府県中)となっています。これも和歌山と同じような理由になっています。

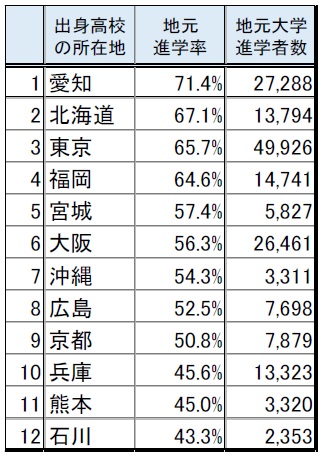

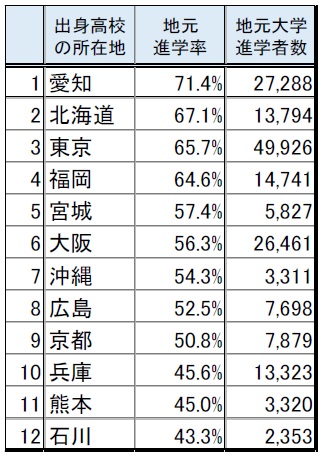

最後に全国で地元進学率が高い上位12の都道府県を挙げておきます。愛知県と北海道は必ず1位か2位になるのだそうです。上位は大学の数が多く、選択肢が多い地域が並んでいます。

全国平均では昨年度では大学進学者の43.7%が、出身高校と同じ都道府県の大学に進学しています。つまり地元志向が強いというのはどうやら本当のようです。昔は大学そのものが少なかったので、大学進学=一人暮らし、というのが当たり前でしたが、大学進学後も実家に住み続けている大学生が結構多いという状況も見えてきました。大学はそれぞれ独自の専門性の高い研究を行っており、その内容は多岐にわたります。大学を場所で選ぶのではなく、全国の、いや世界の大学から選んで欲しいものです。この記事を読んでいる高校生の皆さん、もう少し冒険してみませんか?この記事を読んでいる高校生の皆さん、もう少し冒険してみませんか?

旺文社サイト「県別大学進学「流入v.s.流出」37 県で流出超過!地方創生と大学進学。大学進学で若者が出て行く!」

(http://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2016/0927_1.pdf)

を参考に作成しました。