2021年8月16日

夏休みも後半戦に入っていますが、中学入試を考えている小学6年生にとって、そろそろ本格的な準備の時期に入ってきました。

以前、このエントリーでも紹介した大阪府高石市の羽衣学園は、今年も近畿予選を突破、全国への切符をつかんだという中学女子ホッケー部、NHCハイスクールダンスフェスティバルで総合優勝を果たしたダンス部、大阪総体第8ブロック予選で、ベスト8を独占したソフトテニス部など、部活動でも元気な進学校です。詳しくはまた9月の「開成進学フェア―オンライン」でご確認ください。

それはさておき、中学入試のプレテストが8月28日に行われるそうです。科目は2教科~4教科まで選択できますので、中学受験の準備がまだ十分できていないと感じる小学生でも大丈夫です。ひとまず学校の雰囲気を知るためにも一度受験してみましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2021年8月6日

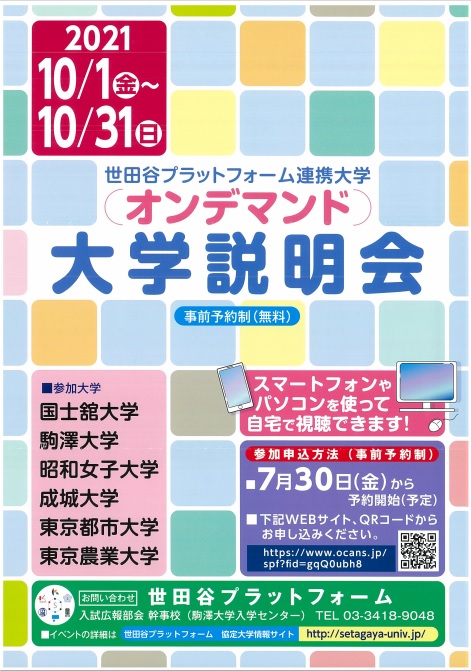

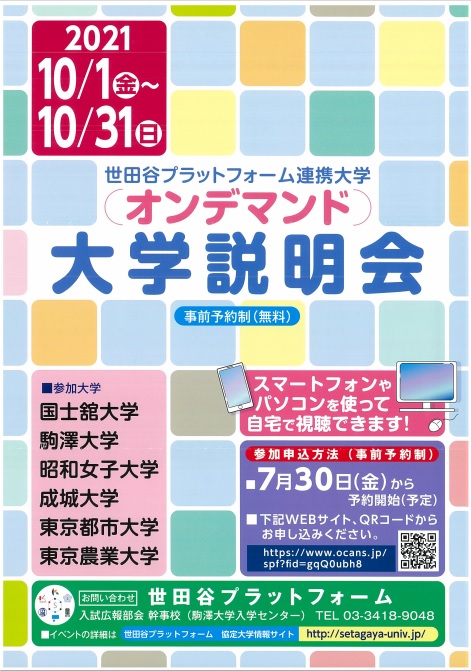

東京都の世田谷区には12の大学があるのですが、(と、あっさり書きましたが、こんなに過密なのね。でも千代田区の方がもっと多い!)今もオリンピックで大活躍の日本体育大学や、日本女子体育大学、多摩美術大学などを除いた6つの大学(国士館、駒澤、昭和女子、成城、東京都市、東京農業)と、世田谷区、それに東急や世田谷信用金庫といった産業界が連携している「世田谷プラットフォーム」という事業があります。大学間での単位互換も有りますが、企業も巻き込んだ人的、物的交流が行われるという点で、双方にメリットがある取り組みです。と、前置きが長くなりましたが、この6大学がオンラインで合同の大学説明会を行うとのことです。

説明会の視聴ができるのは10月に入ってからですが、既に申し込みは始まっています。これらの大学に興味のある受験生は、まとめてみることもできますのでお勧めですよ。詳しくはQRコードからどうぞ。

このブログについてですが、来週は夏休みに入りますので、次回の更新は16日です。引き続きよろしくお願い申し上げます。

カテゴリー: 大学・大学入試, 首都圏 |

2021年8月5日

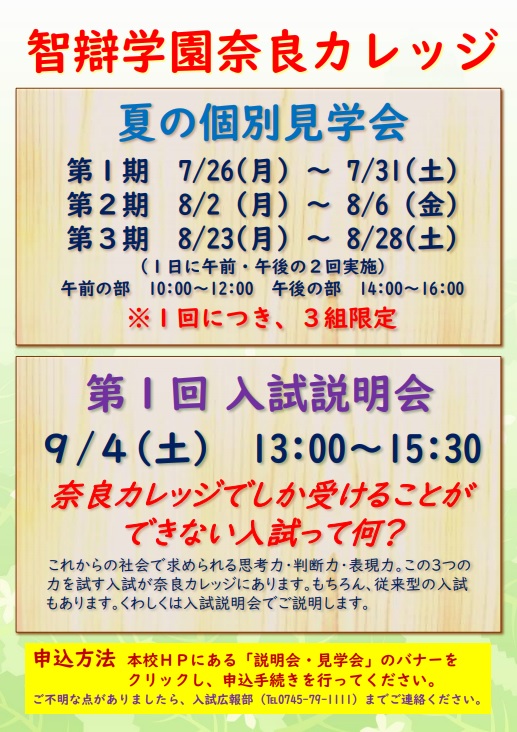

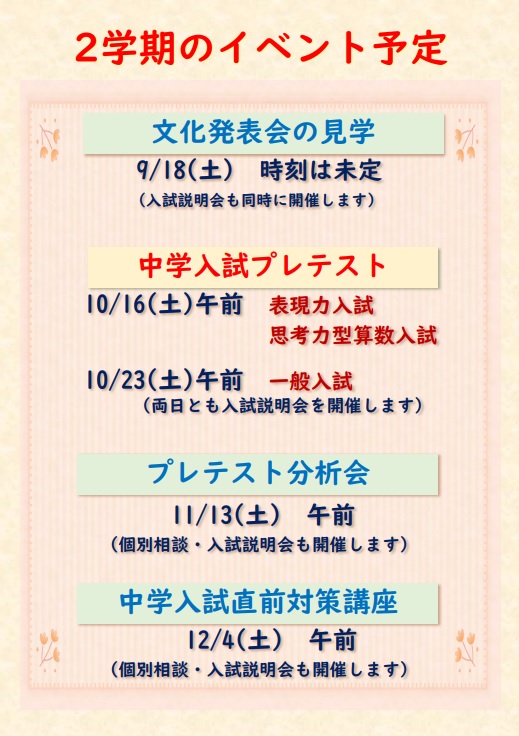

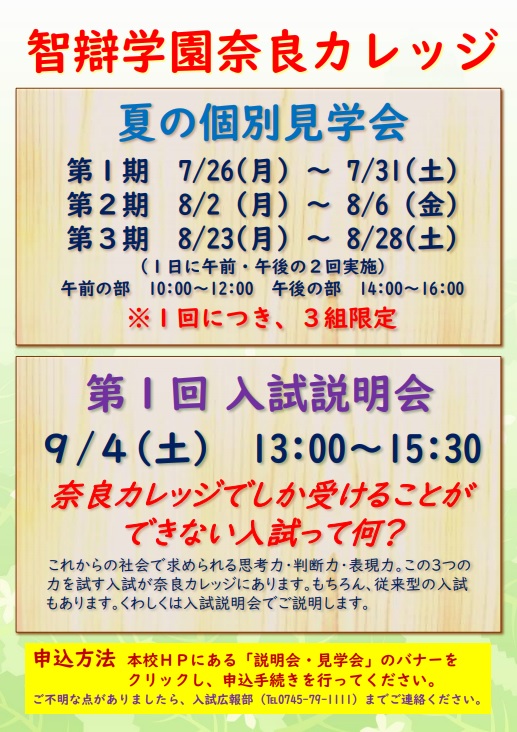

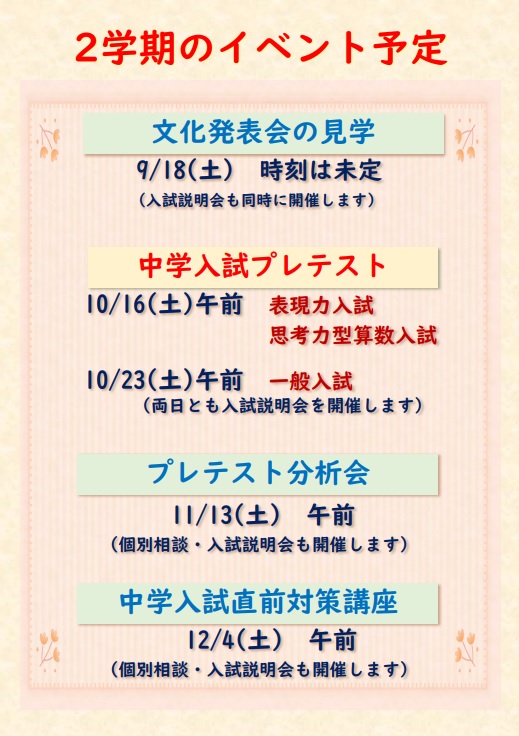

1学期も行われた、人数制限の入試関連イベントが夏にも開催されます。1回につき、3組限定ですので、早い者勝ちです。個性的な形の校舎は一見の価値あり。恵まれた学習環境は必見でしょう。

一方、この学校独自の「表現力」や「思考力型算数」といった入試方式があります。こちらの方が向いている小学生もいるはずですので、9月4日の説明を聞いた後、10月のプレテストを受験してみましょう。そこで思うような点数が取れなくても心配はありません。その後の分析会や対策講座でフォローしていただける仕掛けになっています。というわけで、ひとまず、個別見学会からどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2021年8月4日

昨年はオンラインでの開催だった京都産業大学のオープンキャンパスですが、今年はリアル開催です。まだまだ授業はオンラインが併用されていますが、やはり大学というものは、キャンパス内での、予定されていない出会い(書物や先生や友人の友人からの刺激など)が人生の肥やしになるかもしれないという、楽しいところです。しかも京都産業大学なら全学部がここに集まっていますので、自分と全く興味関心が違う人と出会う確率も高いわけです。というわけで、今週末のオープンキャンパスを申し込んでみましょう。8月7日、8日の10:00、11:00からの大学紹介は既に満席となっていますが、先に学部ごとの説明を聞いてから12:00以降の説明会に参加すれば良いでしょう。両日とも午後はまだお席が空いているようです。とはいえ、お申し込みはお早めに。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2021年8月3日

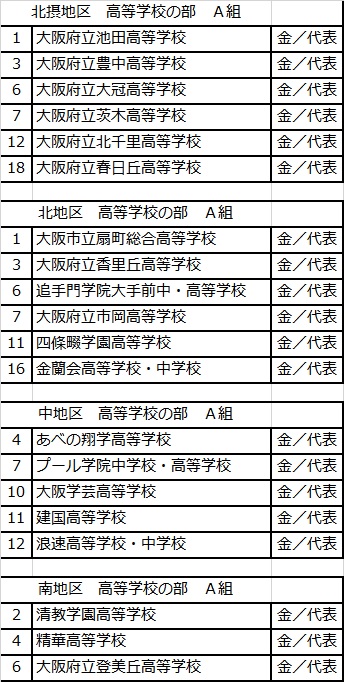

夏休みといえば、高校生にとってインターハイなど対外試合が目白押し。昨年中止された高校野球や吹奏楽コンクールも、今年は何とか開催されています。それでもまだまだ予断を許されないコロナウイルス感染症防止の観点から、今年の吹奏楽コンクールの大阪の地区大会は生徒の観覧無しです。つまり、演奏直前に会場に集合し、自分たちの演奏が終わったら、他校の演奏を聴くこともなく、「ところてん」方式で会場外に押し出されます。楽器を学校に片づけたら、審査結果をおうちで一人でネットで見てね、という、何だか盛り上がりに欠ける方式ですが、それでもコンクールが開催できたことは関係者の皆さんの努力の賜物でしょう。

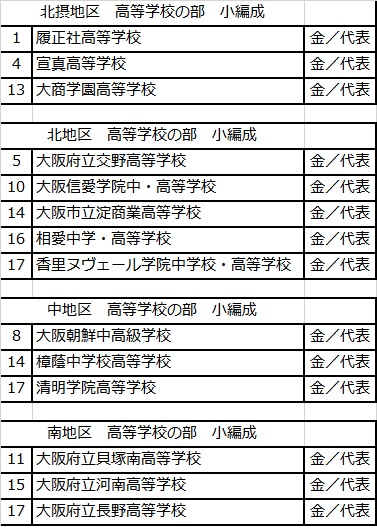

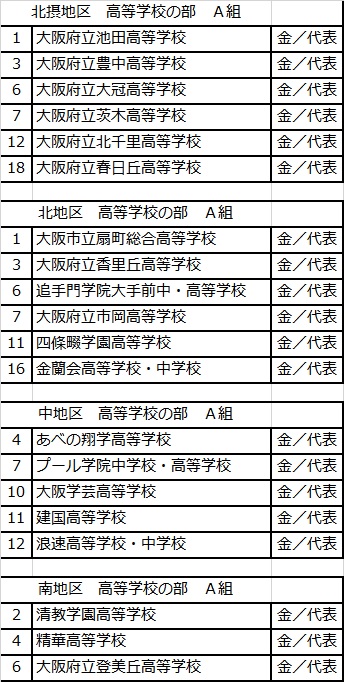

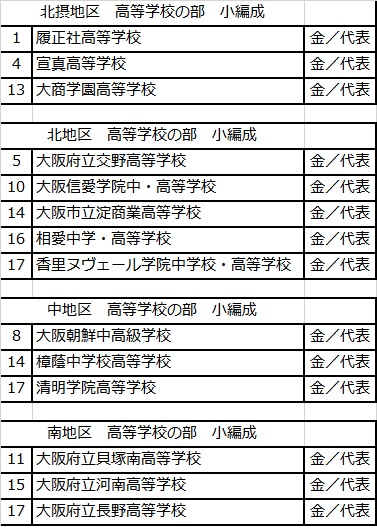

しかし、コロナの感染拡大が収まらない大阪では各高校、春の部員獲得や、練習時間の確保も難しく、例年A組で出演していた学校も小編成(部員35名、出演者30名以内)への変更、もしくは出演そのものを取りやめるなど、異例の地区大会となりました。(大阪府吹奏楽連盟に登録している高校は180校ですが、今年のエントリーは110校。当日演奏ができたのは108校(全体の60%)です)そんな中で金賞+代表を勝ち取った学校名を挙げておきます。

まず、A組の20校

これらの学校は13日の府大会に進みます。

つぎに小編成の14校

これらの学校は17日の府大会に進みます。

府大会は一般観覧可能でチケットも発行されるのですが、会場定員も絞り込むそうですので、聴くことは難しいかも・・・です。厳しい条件の中ではありますが、皆さん実力を出し切っていただきたいものです。因みに例年府大会の会場になっている大阪国際会議場は、現在自衛隊によるコロナワクチン接種会場となっております。お間違えの無いように。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2021年8月2日

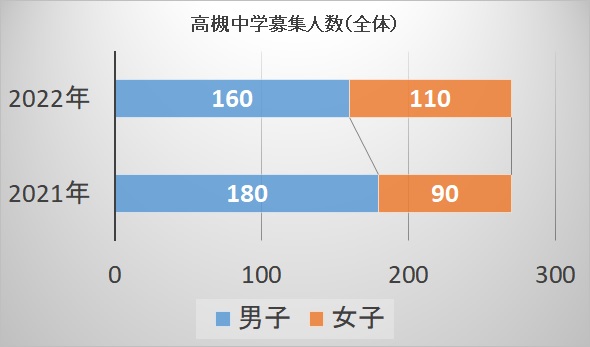

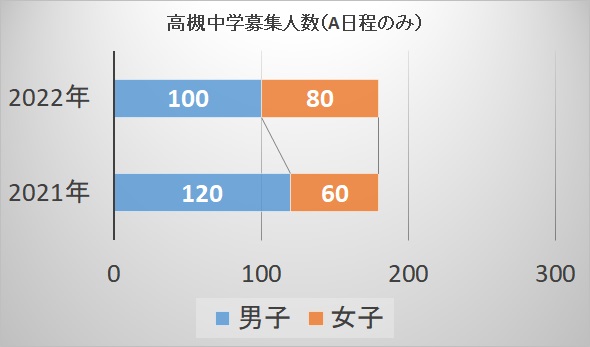

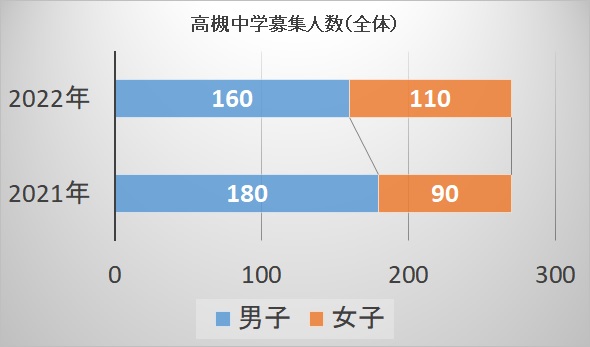

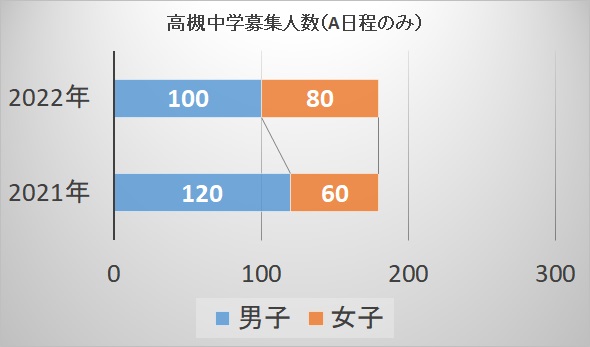

大阪府高槻市の高槻中学校・高等学校はついに事務棟も完成して、国道170号線に面した新しい建物がまぶしいです。2017年度から始まった男女共学もいよいよ来年度で完成年度を迎えます。さて、ここで、今までの男女比を2:1とする募集の割合を変更するという発表がなされました。合計人数の270名募集は変わりませんが、男子を20名少なくし、その分で女子の募集枠を20名増加させます。特にA日程では昨年120名募集だった男子が100名に圧縮されます(B日程は男子60名、女子30名と変更なし)ので、A日程男子は16.7%減少と影響が大きくなっています。

というわけで、中学受験男子、頑張ってください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2021年7月30日

首都圏でも「開成進学フェア オンライン」を開催します。

オリンピックで盛り上がっている東京ですが、残念ながら、コロナウイルス感染者がまた増加傾向にあるとの事で、特に人を集めてのイベントの開催が難しい状況です。というわけで、首都圏でも開成進学フェアはオンライン開催となります。

詳細はこちら

開成進学フェア オンライン2021 | イベント・トピックス | 個別指導学院フリーステップ[関東] (kaisei-group.co.jp)

エントリー(申し込み)についてですが、8月16日から、インターネット(塾生は会員サイト経由で、一般の方向けには別の申し込みフォーム)で受け付けを開始します。

カテゴリー: 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2021年7月29日

来週から8月。児童・生徒は夏休みですが、学校の先生方は次年度の募集要項の作成や入試問題作成の準備など忙しくなさっています。で、その募集要項ができるのが8月末、そのタイミングで入試に関する最新情報をお届けするために、例年開催しているのが「開成進学フェア」というわけです。しかし、コロナ禍の影響(軽症者の療養施設やワクチン接種会場になっています)で、会場を借りることもできませんので、昨年は急遽オンライン開催となりました。いろいろと問題はありましたが、会場で実施した2019年よりも昨年の方が、受験生・保護者の参加が1000名以上増え、結果的に特に中学入試では私学受験者の増加につながりました。

というわけで、今年もオンライン開催です。

詳細はこちら

開成進学フェア2021オンライン

(kaisei-group.co.jp)

私立中学校、高等学校には学区はありませんので、おうちで広い範囲から気に入った「候補校」を絞り込み、秋のオープンスクールや入試説明会で、直接学校に訪問する、といった使い方をしていただければ幸いです。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2021年7月28日

大阪市東淀川区、阪急京都線相川駅からすぐの「大阪成蹊女子高等学校」は1933年に「高等成蹊女学校」という生徒数わずか13名でスタートした実業学校がルーツなのですが、その翌年に現校地に移転してから今年で87年目、今では年間500名前後の入学者を迎える大阪府下最大の女子校に成長しました。

1997年に2学期制に移行、2001年にはコース制導入、2007年には再び3学期制に移行して週6日制に戻し、2011年には「実践的キャリア教育・職業教育支援事業推進校」に認定、2018年にはユネスコスクールに加盟するなど、絶え間ない改革を行ってきました。「キャリア進学」「キャリア特進」「幼児教育」「スポーツ」「アート・イラスト・アニメーション」といずれもキャリア教育をベースに、その違いをはっきりと打ち出したコース設定も魅力の一つです。

また学校法人全体としては、大阪成蹊大学、びわこ成蹊スポーツ大学、大阪成蹊女子短大、大阪成蹊女子短大附属こみち幼稚園を擁する総合学園となっています。

来週にはクラブ体験会が用意されています。20以上のクラブから興味があるものを選んで参加してみましょう。中には定員を超えているものもあるようです。学校ホームページからお早めにお申し込みください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2021年7月27日

第5位 中央大学(30名)リオ五輪で銀の陸上の飯塚翔太選手、ロンドン五輪で銀フェンシングの千田健太選手、シドニー五輪で活躍した水泳の中村真衣選手、源純夏選手など近年では水泳を中心にメダリストが多いのですが、メキシコ五輪ではバレーボールやレスリングでも受賞者がいました。

第4位 明治大学(32名)ロンドン五輪の海老沼匡選手、アテネ五輪の泉浩選手などの柔道や水谷隼選手や丹羽孝希選手の卓球、アテネ五輪で活躍した塚原直也選手などの体操に加え、レスリングなどでも受賞者がいます。札幌五輪のスキージャンプで金メダルの笠谷幸生選手もこちらの経営学部卒業です。

第3位 早稲田大学(35名)リオ五輪の水泳バタフライで銀だった坂井聖人選手、個人メドレーで銅だった瀬戸大也選手も有名ですが、フィギュアスケートの羽生結弦選手、荒川静香選手、卓球の福原愛選手も早稲田です。アテネ五輪の自転車で銀を取った長塚智広選手は修士課程まで修了しています。

第2位 日本大学(59名)平昌五輪でも活躍したスノーボードの平野歩夢選手、モーグルの原大智選手や陸上のケンブリッジ飛鳥選手など、多くのメダリストを輩出しています。懐かしいところでは水泳の岩崎恭子選手も日大出身ですが、メダルを獲得したのは日大に入る4年前となります。

第1位 日本体育大学(64名) 高梨沙羅、高木美保、白井健三、内山航平、北島康介・・・。もはやここでの説明が必要無いレベルのアスリートがずらりと並びます。柔道の谷亮子、体操の池谷幸雄、シンクロの有森裕子など、活躍の時期が長い選手が多いのも特徴です。さすが日本体育界のメッカですね。明治大学の塚原直也選手のお父様で「月面宙返り」を生み出した体操界のレジェンド、塚原光男選手(跳馬と鉄棒に「ツカハラ」という技の名前まで残している!)も日体大です。

明日は体操男子個人総合の決勝、明後日は卓球女子シングルスの決勝です。どの「大学」がメダルを取るのかにも注目しつつ観戦しましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |