2025年1月14日

2023年度のデータですが、その大学を合格した中で、入学する割合はどのくらいか、というランキングがありましたので紹介します。元データは「大学ランキング2025」(朝日新聞出版)を参考にしています。一般選抜での入学者が2000名以上の大学でのランキングです。

同一学部を複数回受験できる関西の大学は、一人が例えば5回合格しても入学できるのは一人ですから20%、という計算になりますので低めになりますので、東京と関西圏を別にして、それぞれの相対で見てください。(東京は水色、関西は薄オレンジ色に塗っています)

首位は慶應義塾大。納得ですね。そして早稲田、青山学院、駒澤、中央と続きます。首都圏では難関私立が第一志望という受験生も多いのでしょう。

関西圏ではやはり同志社大がトップ。関西大、関西学院大と続き、立命館大は関関同立では4位になっています。但し一般選抜による募集割合が一番大きいのは立命館大ですので、複数回受験した受験生が多かったとも考えられます。

それでは500~2000の規模についても同じようなランキングを作ってみました。

すると、美術大がワンツーフィニッシュ。なるほどですな。3位からは栃木や北海道といった地域の大学や薬学や看護などの医療系の学部を持っている大学が上位に来ています。このランキングでは関西の大学は2つしか入っていませんが、どちらも特徴がはっきりしていて他大学との併願は少ないということでしょう。単に偏差値ランキングだけでは見えてこない大学の特徴がわかりますね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年1月10日

1月5日の全国高校ラグビー大会の準決勝、常翔学園vs東海大大阪仰星の試合では26対29の僅差で敗れつつ善戦した常翔学園ですが、3年の出場メンバーはことごとく明治や中央、立命館などの有名大学に進路が決まっているなど、卒業後の活躍の場まで用意しているのは流石です。このように、何ごとも一歩先まで読んでいる常翔学園、中学募集の動き出しも他校より早いです。

まだ中学入試が始まっていないこのタイミングで2月2日を皮切りに行われる説明会のご案内をいただきました。お近くに会場があれば参加してみてはいかがでしょうか。

ちなみに中学募集の戦いでは、昨年度実施プレテスト(Jテスト)動員数が、二日程合計のべ1167名と、近畿圏第2位(首位は帝塚山学院の1322名)の圧倒的な強さを見せています。今年も多くの受験生を集めることでしょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2025年1月9日

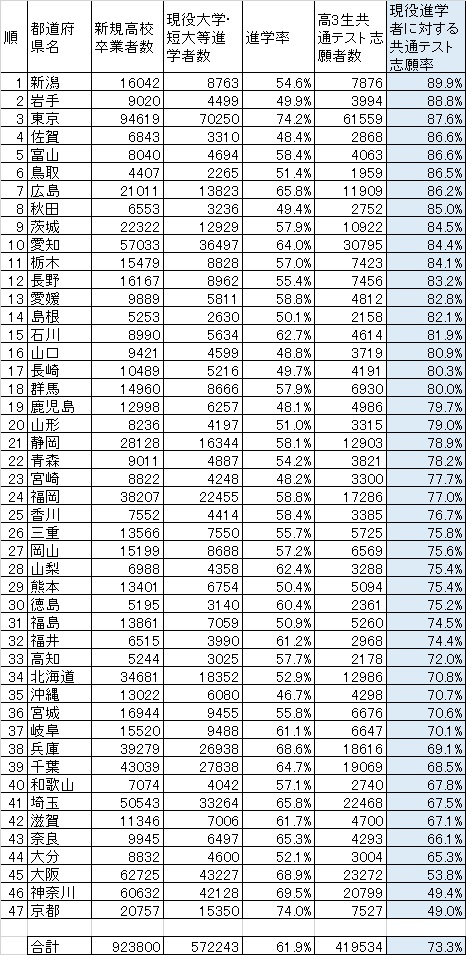

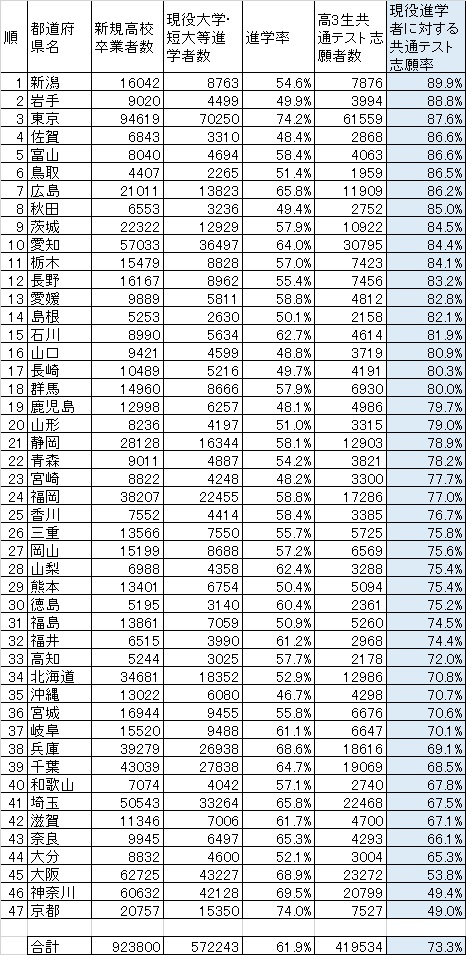

そこで、それを補正するために、時系列的には逆になりますが、進学者数を分母にして共テ志願者数の割合を計算し直してみました。すると、ランキングが大きく変動しました。

1位、新潟、進学者の9割近くが共テに出願しています。2位岩手、3位東京、4位佐賀、5位富山と続きます。東京以外ではそれぞれの地域の国公立をめざしている受験生が多いとも考えられますが、共通テスト利用で都市部の私立大学に出願するという選択肢を残しておくためにも、共テを受験するのが当たり前、という雰囲気になっているのかもしれません。

一方でこの割合が低いのは、47位京都、46位神奈川、45位大阪、44位大分、43位奈良、となっています。京都が最下位というのは、人口に対して私立大学の数が多いからでしょう。進学者の半分も共テに出願していません。中には年内入試で進路が決まった高3生が大半という高校もあるでしょう。先生にとってはやりにくいかも。

というわけで、共テの受験に関しても地域による差がある、というお話でした。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年1月8日

大学入学共通テストまであと10日と迫って参りました。締め切りが迫ってくると本気が出る人と、あきらめる人がいますが、受験生諸君、なぜか最後に確認したところが出題されるという都市伝説もあるぞ。がんばれ。

それはさておき、学校の先生方から「大学入学共通テストを受けたがらない生徒も増えているんですよ」とのお声を聞くこともあるのですが、地域別のデータはないかなと探していると、まとめている方がいらっしゃいました。ここでの数値は「豊島継男事務所」がまとめたものを参照しています。

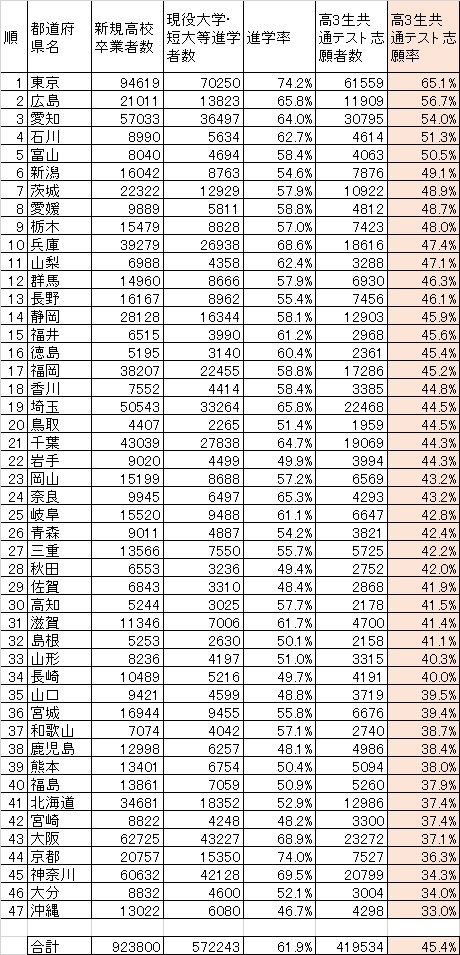

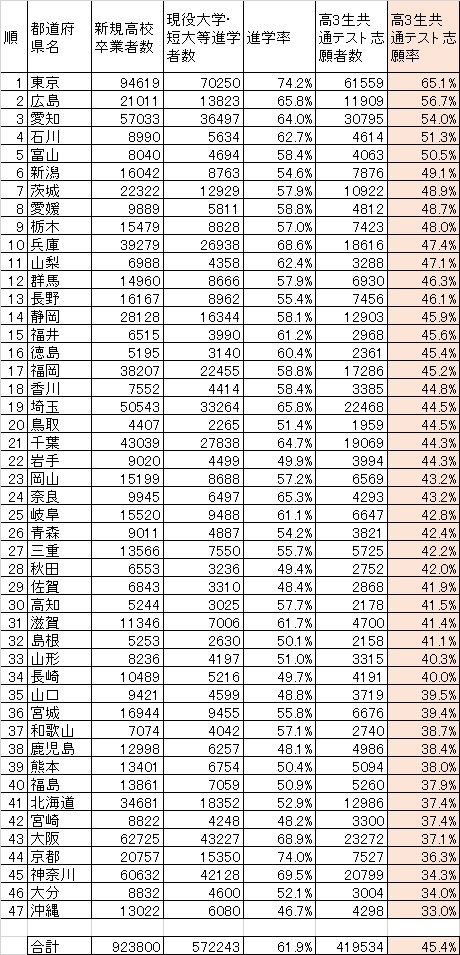

こちらはいずれも2024年度入試、つまり1年前の入試に関する数値です。高校卒業者の中のどのくらいの割合が大学入学共通テスト(以下「共テ」と省略)を出願(志願)したのかを都道府県別にまとめてランキング形式にしてみました。

するとトップは東京で65.1%が出願したそうです。2位以下は広島、愛知、石川、富山と続きますが、この5位までが50%超となっています。

一方で少ないほうの5つを見てみると、47位沖縄、46位大分、45位神奈川、44位京都、43位大阪、となっています。京都や大阪は私学が多いので、共テの必要性があまり感じられないのかもしれません。沖縄はもともと大学への進学率が低い地域なので高校卒業生数を分母にすると極端な数値になってしまいます。(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年1月7日

『文部科学省は24日、大学入試の実施要項で「2月1日から」と定めた学力試験の期日を順守するよう全国の大学に通知した。東洋大(東京)と大東文化大(同)が今年導入した新方式の学校推薦型選抜では11~12月に学力試験を実施したが、文科省は学力試験の前倒しを容認しない姿勢を示した。』以上、読売新聞オンライン、12月24日配信より引用。

そもそも近畿圏では一般的となっていた公募制推薦を首都圏で東洋大学と大東文化大学が2025年度入試より取り入れたのですが、首都圏ではこの日程で学力試験を行う大学が他に無いので、東洋大学に約2万人の受験生が集まってしまった、という背景があります。

大学入試の早期化は高校の学びを圧迫するデメリットもありますので、大学による早期学生確保(いわゆる青田刈り)が横行しないように釘を刺した形です。

しかし、1990年代から始まった近畿圏の公募制推薦は併願制のものが多く、公募制推薦で一勝を挙げておいてから、第一志望の大学を一般選抜で受験するという使われ方が一般的になっています。公募制推薦で学生を確保する大学と一般選抜がメインの大学という住みわけができているわけです。

それに、文部科学省は平成17年(2005年)に「いかなる入試方法であっても基礎学力の把握が適切に行われるべきであるとの認識に立って、学力に関わる様々な客観的な指標を活用し,学力把握措置を講じる。」「さらに、文系・理系の区別にかかわらず、幅広い総合的な学力を問う学力検査を行ったり、募集単位を大くくりにしたりすることを積極的に検討する。」と推薦入試で学力検査をすることをむしろ奨励しているわけです。中央教育審議会 大学分科会(第71回)議事録・配付資料 [資料4-2] 第2章 第3節 入学者受入れの方針について(高等学校段階の学習成果の適切な把握・評価を)-文部科学省

ちょっと歴史を振り返ると、戦前・戦中に実質思想検査になってしまった面接試験を含む推薦入試は、その反省から戦後は無くなります。しかし文部省(当時)による1967年の推薦入試の公認、1970年の面接または小論文の推奨と、復活してきました。1993年の大学審議会報告によって推薦入試の自粛が求められ、一度下火になりますが、その後1995年には定員の3割を超えないこと、学力テストを行わないことを条件に再び推薦入試が認められるようになります。その後2000年には3割枠が5割に拡大され、推薦入試による入学者が増えていきました。一方でその質を問う議論も始まり、2011年には推薦入試でも学力を問うことを「要項」に記載することが求められました。つまり今回の文科省の姿勢は、これらの歴史的背景を無視したものだといえます。歴史も大切よ、というわけで、小柳ルミ子をご存じの世代に向けたブログのタイトルになったのでした。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年1月6日

皆さま、あけましておめでとうございます。実は塾部門、特に中学入試のチームは年末年始もガンガン授業していたのですが、本社は今日から仕事始めとなります。

今年も入試情報や教育関連の情報を発信していきますので、皆さんよろしくお願いします。(イラストはCANVAを利用しました。便利な世の中になったものよ。)

カテゴリー: このブログについて |

2024年12月26日

2024年もいよいよあと6日、明後日から休業に入りますので、本年のブログは今回が最終となります。

2024年はお正月の石川・能登での大地震からはじまり、政治資金の問題は発生するわ、GDPが世界4位に転落するわ、そして能登半島で記録的な大雨となるなど辛いニュースが続きましたが、大谷翔平の50-50、パリ5輪・パラリンピックでの選手の活躍、夏の甲子園での京都国際の優勝、H3ロケットの打ち上げ成功などこちらが勇気づけられるような良いニュースもありました。

こんな1年間でしたが新課程初年度となる高3生たちが道なき道をかき分けながら頑張っています。彼らに良い春が来ることを祈りつつ、お正月はコタツでとぐろを巻いて過ごしたいと思っております。この1年間のご愛読、ありがとうございました。皆様におかれまして来年は(も?)いい年となること、お祈りしております。

近畿大学から頂いたみかん。今年は不作で、職員に配られる分も無かったそうです。この場を借りて御礼申し上げます。

カテゴリー: このブログについて |

2024年12月25日

【この隅付き括弧の中は人間の言葉です。AIに2025年度大学入試を予測させてみました。そして、それに対するコメントを人間が加えています。】

難易度が下がる可能性がある大学の特徴

●「情報I」や「数学C」を必須科目に含める大学

これらの科目に慣れていない受験生が多いことから、出願者数が減少する可能性があります。特に文系学部で「数学C」や「情報I」を導入する大学では、受験生が敬遠する傾向があり、難易度が下がる可能性があります。

【この予測への評価=△、情報Ⅰが簡単だったら、逆に増える場合もあるのでは?】

●新課程に対応する準備が遅れている大学

新学習指導要領に対応した問題作成や指導体制が不十分な大学では、難易度調整が行われ、過渡期として競争が緩和される可能性があります。

【この予測への評価=×、そこは関係ないでしょう。「指導体制が不十分」って何のことだろう?】

●地方の国公立大学

受験生が首都圏や都市部の大学を優先し、地方の大学を回避する傾向が強まる場合、地方大学の受験者数が減少し、結果的に難易度が低下する可能性があります。

【この予測への評価=〇、地方から都市部への流入が戻ってきているため、結果的に倍率は低下するかも。国公立志願者、最後まで突っ張れ。】

●新たな試験方式を導入する大学

学力重視ではなく、総合型選抜や推薦入試の比重を高めた大学は、一般選抜の受験者数が減る可能性があります。

【この予測への評価=×、既に入学生を確保したら、一般選抜での合格者数に頼らなくても良いので、受験者が減ったとしても大学は痛くもかゆくもない。というより難易度が下がるという意味をこいつわかってないな。】

●新しい学部や改編された学部を持つ大学

新設学部や改組された学部は初年度である場合、注目度が低く志望者数が減少する傾向がみられることがあります。

【この予測への評価=△、これは必ずしもこのようにはなりません。近畿大学情報学部の初年度ロケットスタートが逆の例。】

●今後の準備

志望大学が2025年度入試でどのような変更を行うかを早めに確認し、特に新科目や試験方式の影響を考慮したうえで出願戦略を立てることが重要です。

難易度予測は、最新の模試データや入試動向分析を基に、秋以降に詳細が明らかになることが多いです。最新情報を常に追い続けることをおすすめします。

【そりゃぁ、そうです。引き続きこのブログにも注目しておきましょう。しかしAIってまだまだだなぁ。もっと頑張れ。】

今回の筆者、ChatGPT4o+【人間】

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年12月24日

東京工業大学(東京科学大学)の理系女子枠が発表されたときは議論が巻き起こりました。確かに理系分野の女子優遇枠は増えつつあります。ここではその意義や是非を論じるのではなく、入試全体にどの程度インパクトがあるのかを調べてみました。

現在国公立大で女子枠を設定しているのは国立26、公立3の合計29大学です。国立大学は全国に82大学、公立大学は95大学ありますので、国立大学の31.7%、公立大学の3.2%に導入されていることになります。

次に学校推薦型と総合型のどちらを取り入れているのか、両方なのかをカウントしてみました。すると学校推薦型が17大学、総合型が6大学、両方の方式を併用しているのが6大学です。

次に大学入学共通テストの受験が必要なのかどうかもカウントしてみました。

すると受験を課す(つまり合否に影響する)のが6大学、免除が17大学、両方の方式を併用するのが5大学で、合否に影響はしないが、受験は必須であるというのは福島大学の1大学のみでした。

大学入学共通テストが不要な大学が多いのが不公平感の元なのかも知れませんが、話題になった東京工業大学は、女子枠が149名と突出して多いのは確かです。しかし、大学入学共通テストは合否に影響するようになっています。

女子優遇枠の人数に関してですが、香川大学は4学科それぞれ最低1人以上、高知工科大学は若干名などと決まっていない大学もあるため概数になりますが、合計で約600名となります。国公立大の定員合計は約12万人ですから、割合にして0.5%以下です。理工系に限るとその割合は上がりますが、それでも2%程度でしょう。というわけで、男子諸君、こんなことに気を取られずに自分の得点力を上げましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年12月23日

西武セゾングループ、高島屋、伊藤忠商事、丸紅、住友財閥、三井財閥、トヨタ自動車、日本生命、武田薬品工業・・・これらの名だたる大企業や企業グループの共通点は・・・実は創業者や創設に大きな影響を及ぼしたのは滋賀県出身者なのです。経済的に恵まれていた滋賀は商業人材育成にも力を入れており、「近江商人」を生み出してきました。

1922年に滋賀大学の前身ともなる高等商業学校が彦根につくられたのは知られていますが、その36年も前の1886年(明治19年)に開かれたのが、かの評論家、大屋壮一に「近江商人の士官学校」と言わしめた滋賀県立八幡商業高等学校の前身となる滋賀県商業学校なのです。1901年(明治34年)に現在の近江八幡に移転しますが、そこに英語教師として派遣されてきたのが、ウィリアム・メレル・ヴォーリズだったのです。旧制膳所中学、彦根中学でも週1日教えていたそうですが、キリスト教の布教も併せて行ったため、仏教徒の反発などで解職されてしまいます。そこで洋館建築の設計事務所を始めました。関西学院大学や神戸女学院大学などにヴォーリズの設計した建物がいまも多く残っています。解職された八幡商業学校の建物も手掛けたそうです。

その後メンソレータムの国内販売など多角化したこの会社は医薬品メーカーの近江兄弟社となっていくのですが、一方で教育にも強い関心があり、1922年に幼稚園を、1933年に女学校を設立します。そしてこの女学校が戦後の教育改革で近江兄弟社中学校・高等学校となったのでした。

前置きが長くなりましたが、この流れからお判りのように近江兄弟社中学校・高等学校はキリスト教(プロテスタント)の学校ですので、クリスマスもとても大切にしています。

先週、学校にお邪魔すると、白いケープ(肩からかける白い布)を巻いた中学1年生がわらわらと玄関に並んで、賛美歌を歌い始めました。最後の「ジングルベル」では飛び上がりながら楽しそうに歌っていて、聴いているこちらも楽しくなりました。この日高校生は午前中、中学生は午後から校内のみならず、近隣の施設などで賛美歌を歌って回るのだそうです。季節感を感じることができました。

受験生の皆さん、今年はクリスマスだ、正月だと浮かれている場合ではありませんが、入学すれば思いっきり楽しめますよ、だから今年は頑張ってね、というお話でした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |