1月19日に行われた2025年度大学入学共通テスト(2日目)ですが、こちらも情報Ⅰを含む新課程初年度ということでどのような問題が出題されるのか見てみましょう。いくつかの科目をピックアップして速報をお伝えします。

※こちらも22日に大学入学センターからの中間集計がでましたので、平均点変動の部分、加筆しています。

【4単位理科】

【物理】

大問4つで各大問25点ずつの配点という構成は昨年と同じですが、マーク数が全体で2つ増加しています。実験を背景にした問題がバランスよく出題されているのも昨年通りとなっています。グラフの形から変化を読み取る問題も多く、全体の難易度は昨年よりもやや上がっている印象です。(※中間集計によると平均点の昨年差はマイナス2.04点)

【化学】

大問5つで各大問20点ずつの配点。但し大問5は新課程用、大問6は旧課程用でどちらかを選択する方式になっています。第1問の小問集合も結晶、理想気体、気体の溶解度、コロイド、希薄溶液とバラエティー豊かで、第2問の化学発光の選択肢に枕草子を引用するなどの遊び心も悪くないです。化学も反応の前後ではなく、その過程に関するグラフが多く出題されており、知識暗記だけでは解けないようになっています。こちらも難易度は昨年度よりも上がると思われます。(※中間集計によると、平均点の昨年差はマイナス7.08点)

【生物】

大問数が昨年より減少して5題構成となりましたがページ数は昨年度と同じです。平均点が低かった2023年度ほどではありませんが、実験考察問題の割合が高く、条件や状況を理解するのに時間がかかるため、平均点は下がる可能性があります。SNPプロファイル(DNAの塩基配列)や遺伝情報の発現など、資料を見ながら考える問題が増えてきたように思います。 (※中間集計によると、平均点の昨年差はマイナス0.78点)

【地学】

大問数は昨年と同じ5つ、地球、岩石・地質、海洋と気象、宇宙とバランスよく出題されています。観察や測定に関する問題も多く含まれ、知識の暗記だけでは解けないようになっています。第5問の宇宙に関する出題は赤外画像による原始星の進化や連星などの知識と理解が必要とされる出題となっていたため、平均点が下がると思われます。 (※中間集計によると、平均点の昨年差はマイナス13.01点)

【数学Ⅰ・A】

総合的に、昨年よりも会話文などの文字が減った一方、問題に思考の深さが必要で、やや難化したように感じました。 (※中間集計によると、平均点の昨年差はプラス5.28点です。予測が外れました。)

大問1

【数と式】2次方程式の解の必要条件、十分条件を求める問題は標準的。

【図形と計量】正弦定理は誘導も丁寧でほぼ公式通り。

大問2

【2次関数】具体物(公園の噴水の軌跡)を例にした出題は昨年通り。計算も含めて平易。

【データの分析】都道府県別の外国人宿泊者数、日本人宿泊者数のデータに関する考察。散布図の読み取りと、外れ値の数え上げは標準的。但し問題内で誘導があるとはいえ外れ値や共分散など新課程内容の理解も必要であるため、ここで点数が分かれる

大問3

【空間図形】五面体と交わる球に関する出題。誘導があるとはいえ、時間が必要。証明問題は選択肢が4つしか無いので解きやすいが、後半の線分の長さを求める問題と位置関係の真偽問題は空間的思考力が求められる。

大問4

【場合の数と確率】くじ引きのゲームとその参加料について考える確率は誘導があるとはいえ、条件付確率となっているので要注意。期待値とその範囲を求める問題は主催者視点と参加者視点によって表現が変わっている点も落とし穴となっている。

【数学Ⅱ・B・C】

大問4~7はこの4つから3題選択であるが、大問5以外は難易度が高かったため、大問5を選択できた受験生の方が有利だったと思われます。

全体的に少し平均点は下がりそうです。 (※中間集計によると、平均点の昨年差はマイナス1.05点 ほぼ昨年並みですね。)

大問1(必須問題)

【三角関数・方程式】三角関数と方程式の計算であるが、単位円での誘導もあり、標準的な内容

大問2(必須問題)

【指数関数・対数関数】水草の級数的な増え方を題材にした指数関数 対数表の利用も必要

大問3(必須問題)

【微分法・積分法】微積分法の融合問題 極値などの条件により3次関数のグラフの概形を調べ、選択する。

大問4(選択問題)

【数列】グラフと格子点の問題。法則性を見つけるまでに時間がかかる

大問5(選択問題)

【統計的な推測】レモンの重さを題材にした統計の標準的な問題。ただし正規分布表を利用して概数を求める、信頼区間の幅を一定以下にするための標本調査数を求めるという実践的な問題あり。

大問6(選択問題)

【ベクトル】球体と空間ベクトル。球面上の3点の関係を問う問題。誘導もあり、計算量もそれほど多くないが、やや難。

大問7(選択問題)

【複素数平面】複素数平面上の2直線の関係や軌跡を考察する問題。図形が絡む後半は誘導を読み込むのに時間が必要。

【情報Ⅰ】

今年度から大学入学共通テストに追加された情報Ⅰですが、試作問題に近い作りとなっていました。但し、導入初年度にありがちな現象ですが、難易度は低くなっています。 (※中間集計によると、平均点は73.10点!ちょっと高すぎますね)

大問1 小問集合

情報セキュリティーに関しては知識が必要だが、7セグLEDの表示パターン数も難しくなく、チェックディジットとGUIの問題は問題文にヒントがあるのでそれを読み落とさなければ得点できるようになっています。

大問2 A,Bの2つのパートに分かれています。

A:商品購入時のレシートに印字された情報を題材にした融合問題。どの情報がどのように伝達され使われるのかを判断するもの。

B:おつりとして渡す千円札の枚数をシミュレートする問題。問題文の表に隠された文字を書き込んでいけば解答にたどり着けるようになっています。

大問3 プログラミング

複数の工芸品を分担して製作する工芸部を題材にした問題。日本語で記述されているプログラミング言語の穴埋めがメインとなっている。プログラムの長さと難易度は中程度だと思われる。

大問4 データの活用

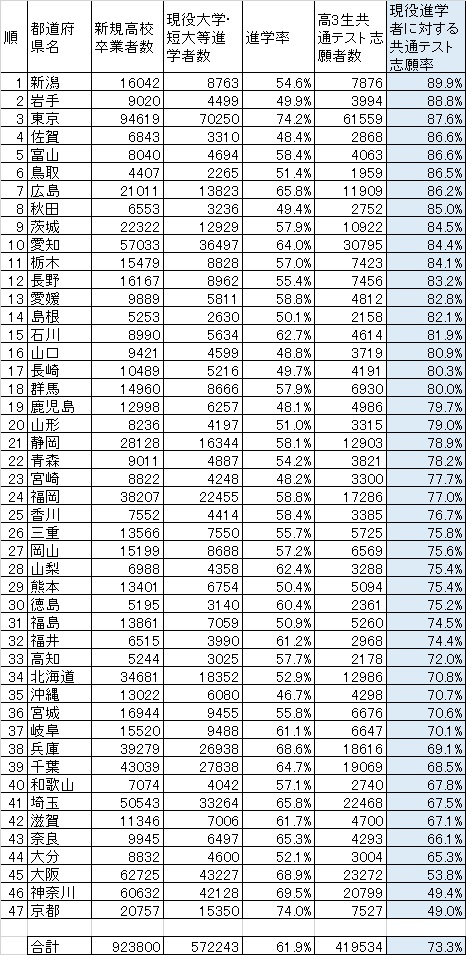

旅行・観光に関する都道府県別の資料を基に作られた散布図が題材。その読み取りと解釈が設問となっている。難易度はやや易。

総じて文系は平均点上昇、理系は下降している可能性が高いです。答えは大学入学センターからの中間集計で確認していただきたいのですが、ひとまず国公立出願校決定の参考にしていただければと思います。