2018年3月2日

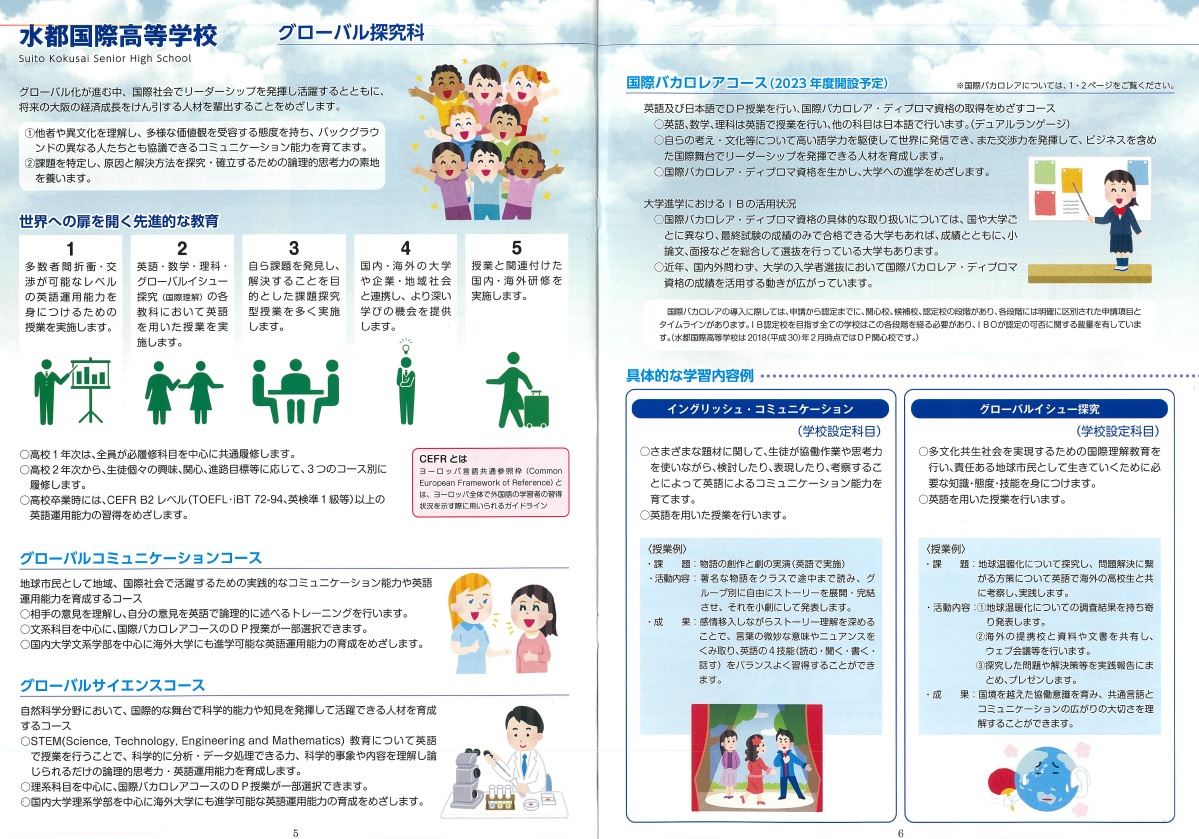

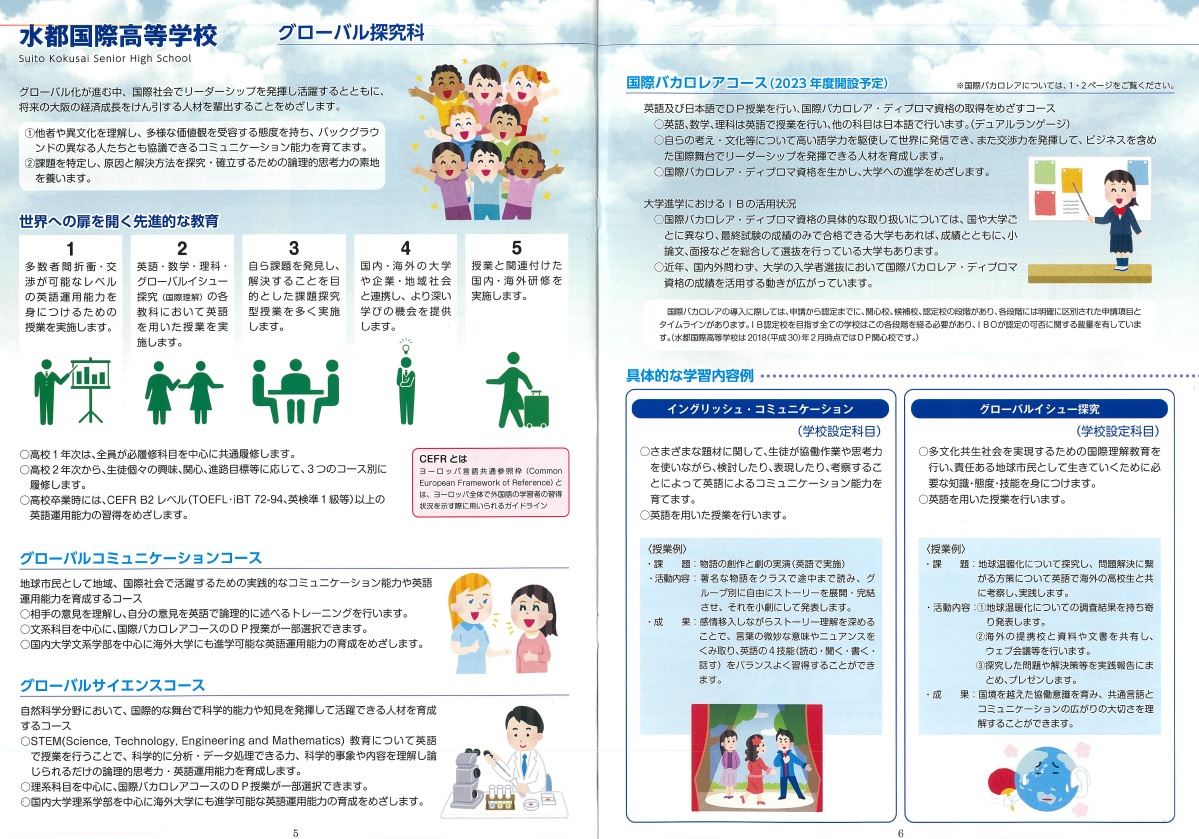

さて、次は高校についてです。同じく来年度、つまり今の中2から受験することができますが、この高校は普通科ではなく、「グローバル探求科」という学科になります。つまり、要卒単位に「イングリッシュ・コミュニケーション」や「グローバルイシュー探求」といった学校独自に設定した科目も含まれます。

コース分けは高2からですが、現段階では「グローバルコミュニケーションコース」「グローバルサイエンス」と、いわゆる文系と理系に分かれます。こちらも中学と同じように一部の科目は英語で行われるとのことです。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2018年3月1日

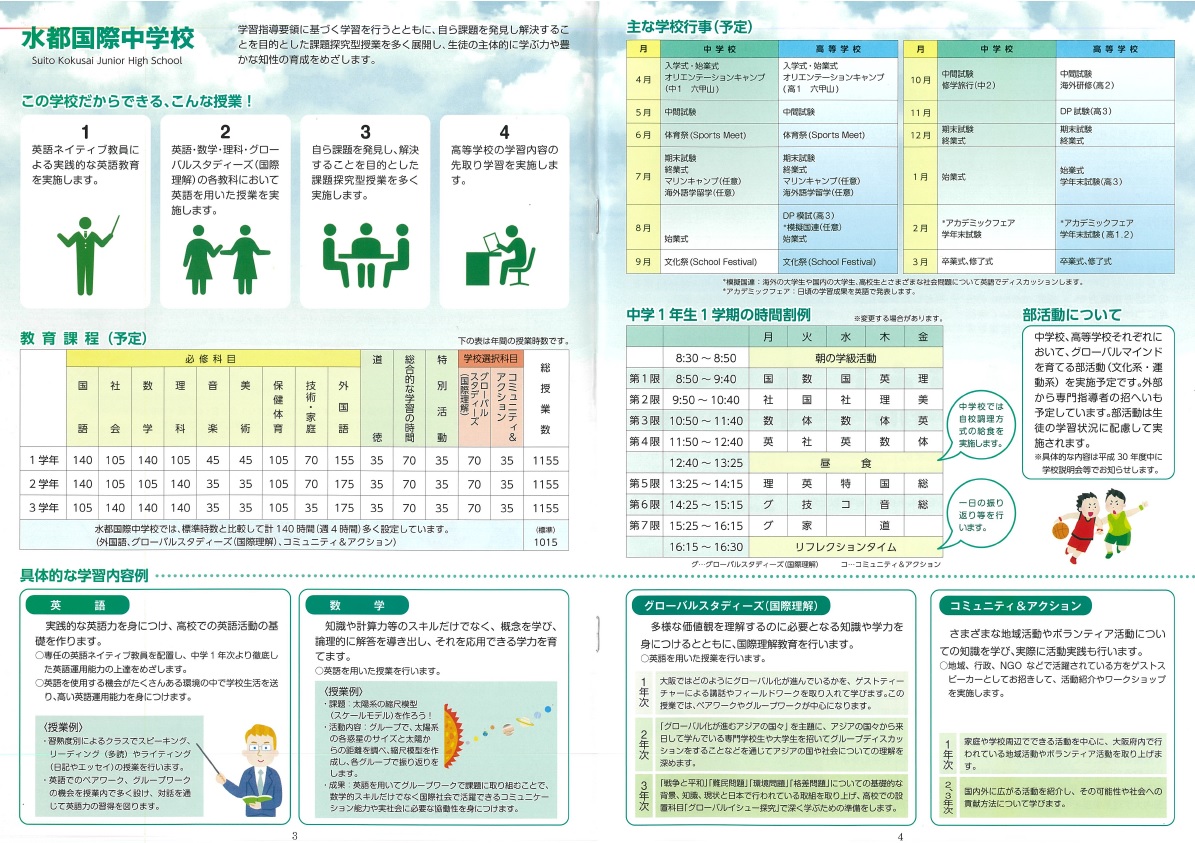

来春、全国初「公設民営」という形で新たに開校する「大阪市立 水都(すいと)国際中学校 高等学校の始めての説明会が、弁天町の教育センター2階の講堂で開催されました。

今回の説明会は、希望者が全員参加できるわけではなく、往復はがきによる抽選が行われましたが、400名の会場定員に対し、約2700名の申し込みがあったとのことで、説明会に参加するだけで6.75倍という高倍率になっています。

くじ運はあまり良くないこの私がなぜか無事当選しましたので、その様子を皆さんにお伝えします。(決して関係者として潜り込んだわけではございません。)

すこし古さを感じさせる講堂に入りますと、前2列は関係者席、この学校の運営団体である大阪YMCAの方々もずらりと座っていらっしゃいます。会場は大半が小学生の子どもを連れた若いパパやママでいっぱいです。ママのグループもいくつも見られます。子どもさんは女の子の方が多い印象です。

まず、第一部は「国際バカロレア」に詳しい武蔵野大学教育学部教授である大迫弘和先生による講演です。この水都国際中学校・高等学校は2023年から海外の大学の入学資格が得られる「国際バカロレアコース」を設置する予定ですが、その教育の理念について熱く説明がなされました。

次に第二部として、学校の説明が行われました。今回参加できなかった皆さんにもその内容をこっそりお教えします。

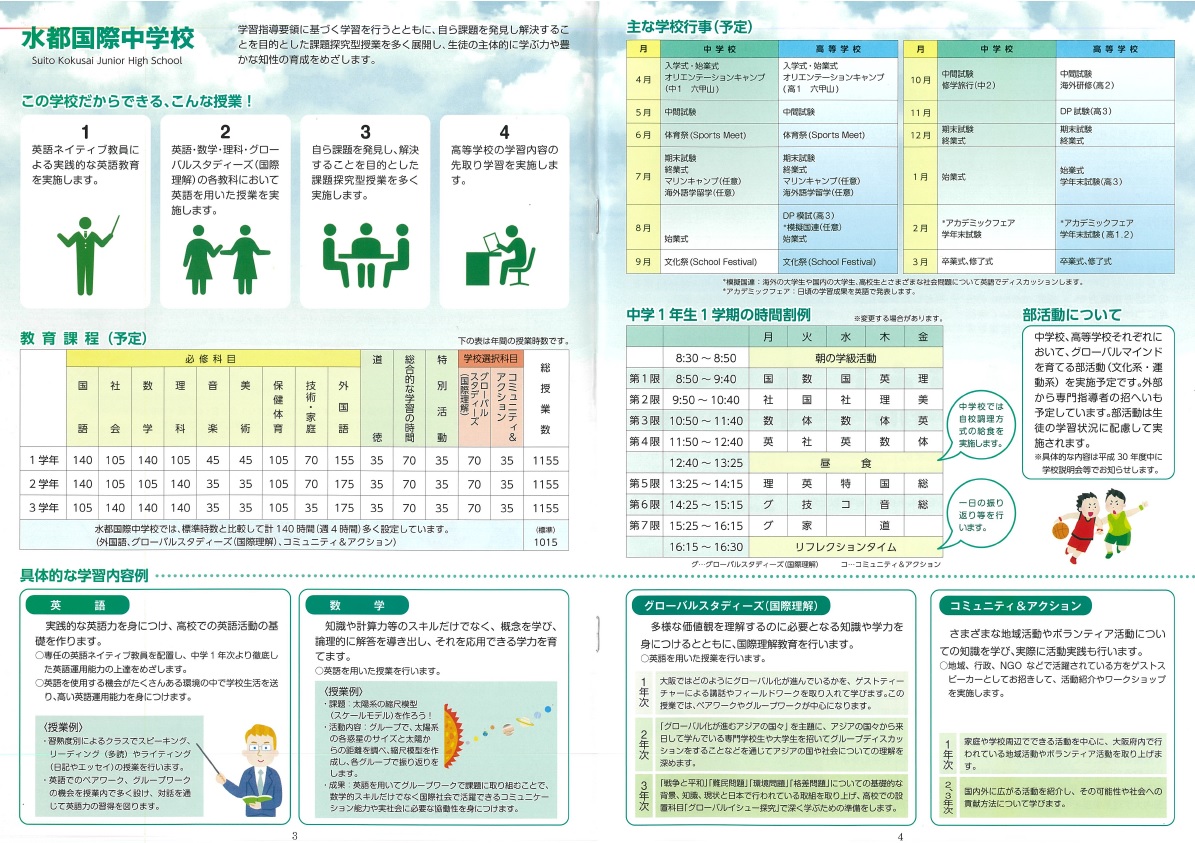

授業は普通の公立中学校より週に4時間多くなっています。英語はもちろん、数学、理科、グローバルスタディーズ(国際理解)の授業はすべて英語で行い、できれば朝礼も英語で行うなど、英語が飛び交う学校にしたいとのことです。時間割の例や、それぞれの科目については当日配布されたパンフレットをご覧ください。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2018年2月28日

前回に引き続き2018年度大阪府立高校入試の〔調査倍率〕に対して〔出願倍率〕はどうなるのか。

今回は、【旧第3&4学区】の主な高校について比較してみましょう!

●[今回の希望調査]と[昨年度の希望調査➡出願倍率]を示しておきます。

※花園(普通)/長野(普通)の2017出願倍率は、学校全体倍率です。〔緑色セル〕

・大阪市のほぼ中央に位置する多方面からの中心に位置する清水谷や夕陽丘は倍率が高くなっています。

・花園や長野は複数学科を持っており、その中でも[普通科]の人気が高いようです。第1志望学科をどちらにするかは慎重に考えておく必要があります。

※和泉(普通)/佐野(普通)の2017出願倍率は、学校全体倍率です。〔緑色セル〕

・大阪の南に位置し、その中でも東の登美丘、西の泉陽、鳳、和泉、久米田の出願倍率は高くなってなります。〔調査倍率〕は参考にしておきましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年2月27日

前回に引き続き2018年度大阪府立高校入試の〔調査倍率〕に対して〔出願倍率〕はどうなるのか。

今回は、【旧第1&2学区】の主な高校について比較してみましょう!

●[今回の希望調査]と[昨年度の希望調査➡出願倍率]を示しておきます。

※箕面(普通)の2017出願倍率は、学校全体倍率です。〔緑色セル〕

・千里の調査倍率は昨年度より低く、今年度は上昇すると思われます。

・春日丘は昨年度同様高倍率ですので今年度もやや下がるものの、高倍率が見込まれます。

・表中の池田から下段の学校については、上位校から流入と下位校への流出がほぼ同じとなり、極端な倍率変動はないと思われます。各高校を受験する生徒の成績が拮抗するでしょう。

・複数学科を持つ箕面は、[グローバル]の人気が高くなっています。

※枚方(普通)/旭(普通)の2017出願倍率は、学校全体倍率です。〔緑色セル〕

・旧2学区では、寝屋川は出願倍率は少し下がるものの、高い倍率になるものと思われます。

・上記の表中の学校の多くは複数学科を持っており、その中でも[普通科]の人気が高いようです。第2志望学科をどこにするかは慎重に考えておく必要があります。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年2月26日

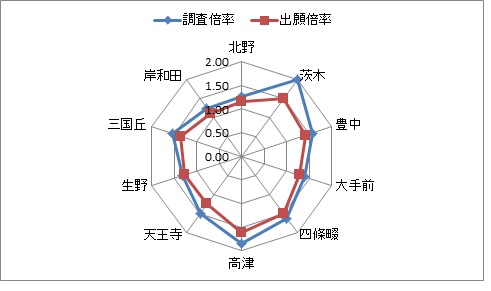

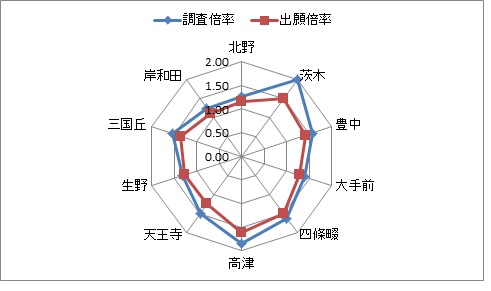

2018年度大阪府立高校入試が、3/12(月)[発表3/20(火)]に実施されます。先週、第3回進路希望調査結果が公表され受験生の皆さんにとっては、気になるデータとなっています。〔調査倍率〕に対して〔出願倍率〕はどうなるのか。3/2(金)、3/5(月)、3/6(火)の出願日まで悩む日々が続くかもしれません。

今回は、【文理学科設置校】の[今回の希望調査]と[昨年度の希望調査➡出願倍率]を示しておきます。

【2017年度入試】調査倍率➡出願倍率の推移

・昨年度は10校全てにおいて、〔調査倍率〕から〔出願倍率〕へは全ての学校で下がっていることが分かります。

・今年度は、昨年度と大きく違う点は[普通科]設置がなくなり、[オール文理]となった点だけで〔出願倍率〕には大きな変化はないと思われます。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年2月23日

今年は入学定員厳格化の影響なのでしょうか、合格通知をなかなか出していただけない立命館大学ですが、3月入試の出願は今晩23時が締め切りです。

今まで思うように力が出し切れなかったけど、センター試験のスコアは持っているという受験生にはお勧めです。大学HPをご確認ください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2018年2月22日

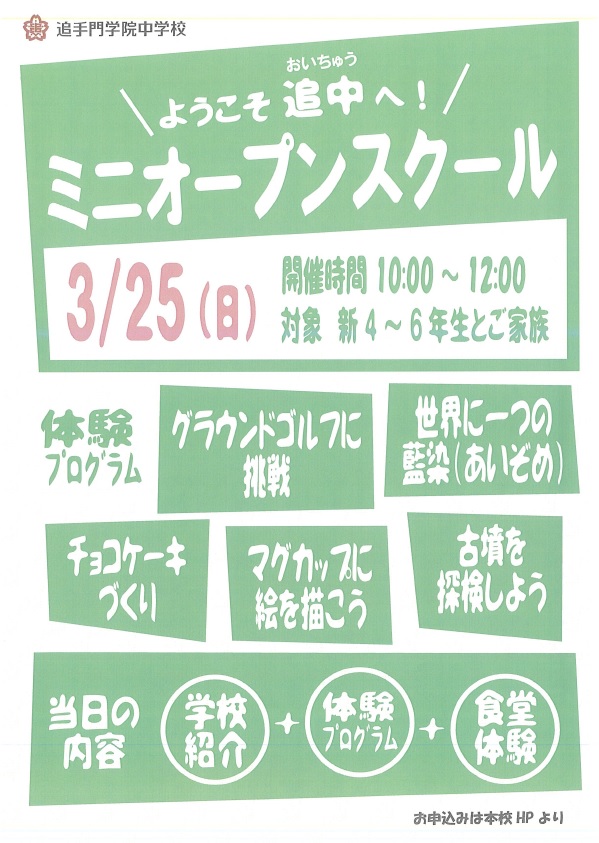

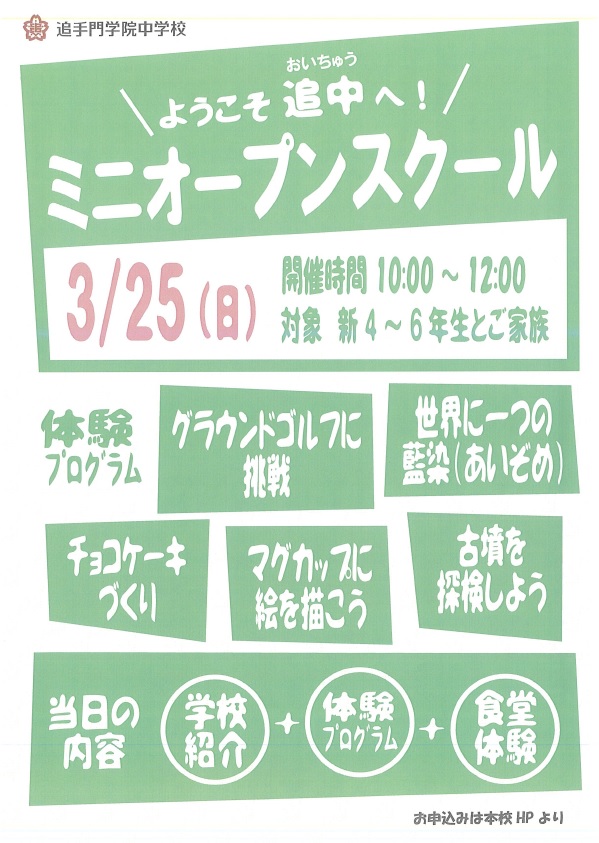

二日続けて女子校と男子校の紹介をしましたので、今日はバランスを取って共学校のイベント紹介です。

JRファン、及び沿線の方はご存知だと思いますが、来る3月17日(土)に茨木と摂津富田の間に「JR総持寺駅」が開業します。その1年後の2019年4月、そこから徒歩10分少々のところに移転してくる追手門学院中学校・高等学校についてです。現在でもスクールバスが充実している追手門学院ですが、現在の小学生は入学時から電車で通学できるというわけです。というわけで、まだ新しい校舎を見ることはできませんが、どのような学校になるのかなどの説明は聞けると思います。小学生でも楽しめる企画となっていますので、次の日曜日は「ミニオープンスクール」に参加してみてはいかがでしょうか。

詳細及び申し込みは学校のHPをご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2018年2月21日

近年、男子校・女子校が減少しその一方で共学校が増加しています。中学校において大阪府内の男子校は数えるほど(大阪星光、清風、明星・・・)しかありませんが、そのすべてが進学校です。兵庫県内でも、有名男子校を筆頭に10校足らずとなっています。

今回は、その中でも兵庫県の武庫川沿いにある『報徳学園中学校』から学校説明会の案内をいただきました。

是非一度、参加してみてはいかがでしょうか?

【報徳学園中学校】

[学校紹介]

・東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、神戸大学など難関国立大学への現役合格を目指す少人数体制のⅡ進コースと、文武両道で国公立大学・難関私立大学への現役合格を目標にしたⅠ進コースの2コース制。6年間を通して目標を明確にしたコース制の導入と、最後まで5教科全てを諦めない粘り強い報徳精神で、国公立大学への合格実績は8割を突破。

[今春の入試結果]

・1次/2次A/2次Bの3回入試を行い、トータルで〔志願者数〕223名(昨年183名)、[受験者数]212名(〃178名)、[合格者数]185名(〃158名)でした。昨年度より多くの生徒を集めています。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

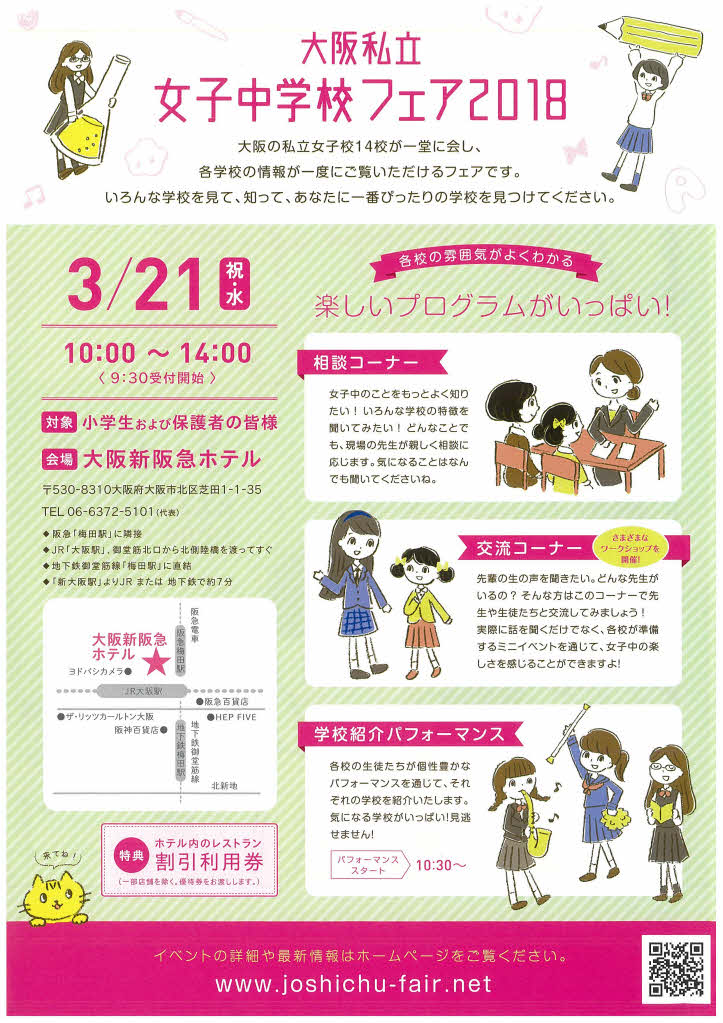

2018年2月20日

毎年恒例の『大阪私立 女子中学校フェア』が3/21(水・祝)に開催されます。

★開催時間:10:00~14:00(9:30~受付)

★参加校(14校):大阪薫英女学院、大阪女学院、大阪信愛学院、大谷、金蘭会、堺リベラル、四天王寺、樟蔭、城星学園、城南学園、相愛、帝塚山学院、梅花、プール学院

★対象:小学生および保護者

★場所:大阪新阪急ホテル(アクセス JR大阪駅/地下鉄・阪急・阪神梅田駅徒歩すぐ)

★内容:各中学校別の『相談コーナー』・在籍生達の先輩との『交流コーナー』・生徒による『学校紹介パフォーマンス』

昨年度も実施されました、略して『女子中フェア』。来場すればもらえる色々な《女子中グッズ》。重宝します。先輩達も大勢駆けつけている『相談コーナー』や『交流コーナー』は盛況でした。そして各校のパフォーマンスを一挙に観覧できるイベントには圧倒されました。今年もその期待通りのフェアになることは間違いなしです。ぜひご参加してみてください。

また詳細につきましては、イベントHP(http://www.joshichu-fair.net)に詳細や最新情報・お問合せ欄などが掲載されていますので、そちらも合わせてご確認ください。

以下はプログラムからの引用です。

『大阪の私立女子校14校が一堂に会し、各学校の情報が一度にご覧いただけるフェアです。いろんな学校を見て、知って、あなたに一番ぴったりの学校を見つけてください。』

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2018年2月19日

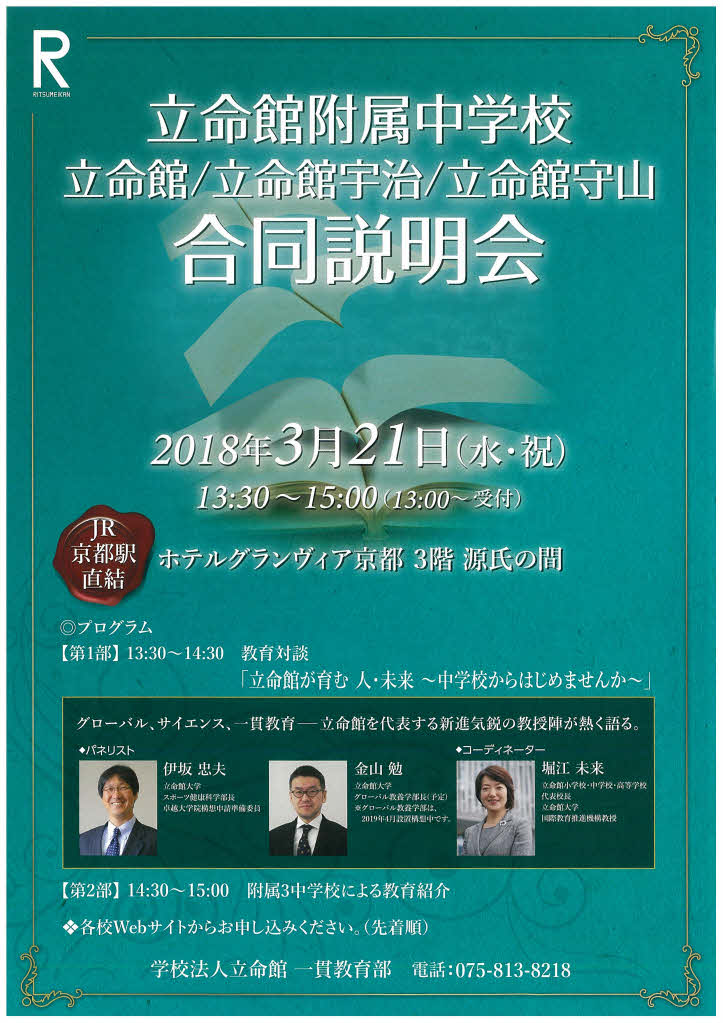

以前に掲載しました(2.13掲載)『同志社系列中学校』に続き、『学校法人立命館』からも以下のご案内がありました。

2019年度立命館附属中学校入試に向けて来る3月21日(水・祝)13:30~15:00(受付13:00~)、JR・地下鉄・近鉄 京都駅直結の「ホテルグランヴィア京都」にて【立命館附属中学校 合同説明会】(立命館中学校・立命館宇治中学校・立命館守山中学校)が開催されます。プログラムは・・・、

会の前半(第1部)は、『教育対談』。近年のグローバル化、サイエンスそして一貫教育について立命館大学の教授陣が熱く語られます。

会の後半(第2部)は、附属中学校3校による『教育紹介』。

となっています。

この機会に是非参加してみてはいかがでしょうか。

(事前申込が必要です。各中学校のWebサイトよりお申込みください。先着順です!)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |