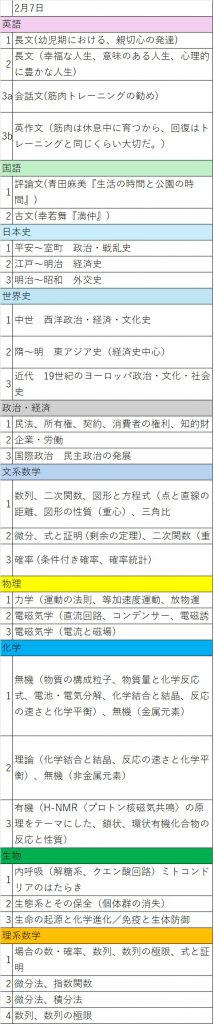

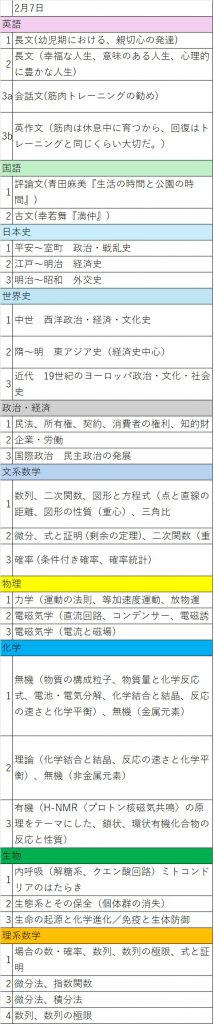

同志社大学 2月7日 出題内容

2026年2月7日本日の日本史の大問1、平安京遷都から応仁の乱までを記録した史料が7点提示され、時代順に並べ、それぞれの史料について設問が並んでいるという形式でした。史料4つくらいならさておき、7つもあると読み込むのも大変。時間配分が難しかったと思います。

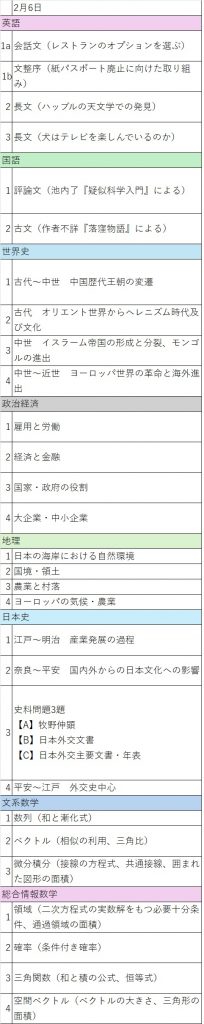

一方、中国史の出現率が10~15%と低い同志社の世界史ですが、今日は大問1つ出題されていました。西洋史が大好きな受験生諸君、明日はきっと得意なところが出題されると信じて頑張りましょう。

本日の日本史の大問1、平安京遷都から応仁の乱までを記録した史料が7点提示され、時代順に並べ、それぞれの史料について設問が並んでいるという形式でした。史料4つくらいならさておき、7つもあると読み込むのも大変。時間配分が難しかったと思います。

一方、中国史の出現率が10~15%と低い同志社の世界史ですが、今日は大問1つ出題されていました。西洋史が大好きな受験生諸君、明日はきっと得意なところが出題されると信じて頑張りましょう。

本日の同志社大学の英語の長文は「脳科学」と「AI」。つまり理系っぽいテーマでした。おそらく原文通りの出題で、高校では習わないような単語や言い回しが出ていましたが、前後の文から意味を類推できるという良い出題でした。

最後の英作文は、日本語に主語や副詞を補って考える力が求められる出題でした。

本日の関西学院大学の国語(古典)は鎌倉中期の説話集である「十訓抄」からの出題でした。その昔大阪市大などでも出題され、問題集にも時々取り上げられる箇所ですが、一度読んだことがある人でなければ、ちょっと難しく感じたかもしれません。古文の基礎は品詞分解と古語ですが、ある程度メジャーな作品に触れて、話の筋や人間関係などを知っておくと有利になる場合もあります。来年以降受験する高校生は、多くの古典作品にも親しみましょう。

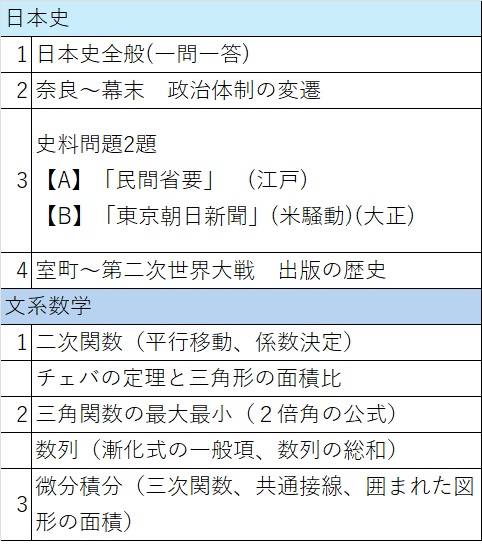

本日の関西大学の世界史、中国史が3日に続いて出題されました。3日の出題は唐から現代まででしたが、本日は逆に古代から唐の成立まで。中国史が出題される確率が上がってきたように感じます。中国史の出題割合が高い立命館大学との併願者を狙っているのか?

それはさておき例年出題される近現代のヨーロッパは、イギリスがちょっと今日出題されている程度なので、警戒した方がよいかもしれません。

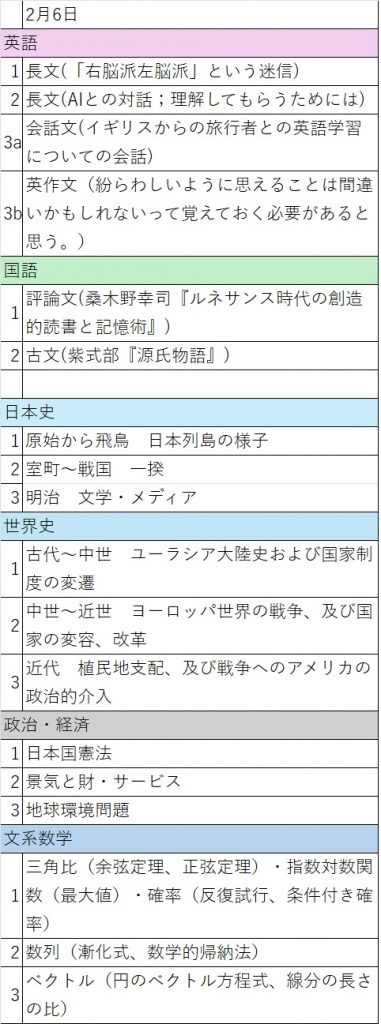

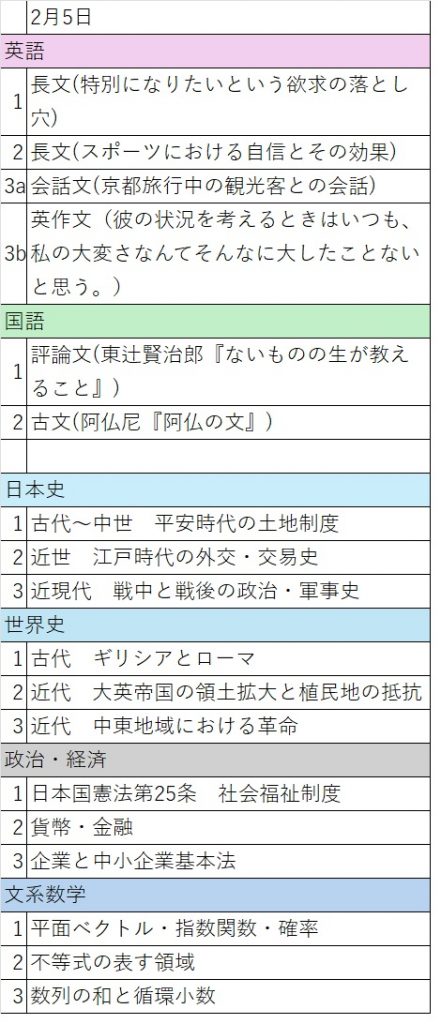

同志社の英語の長文は環境問題など理系的な内容を含むものが多いのですが、本日の大問1は心理学者による、「人は特別な人になりたい、他人に認められたいという願望によって苦しんでいるのはなぜ?」という、読んでいるうちに考え込んでしまいそうな内容でした。さすが同志社の英語、ジャンルの幅が広いです。

本日出題の政治・経済では、政教分離・信教の自由をテーマにした会話文が出題されました。やはり日々のニュースに敏感な学生に来てほしいということでしょう。次年度以降関西大の受験を考えている高校生は、オンラインでもよいので日々新聞を読むことをお勧めします。

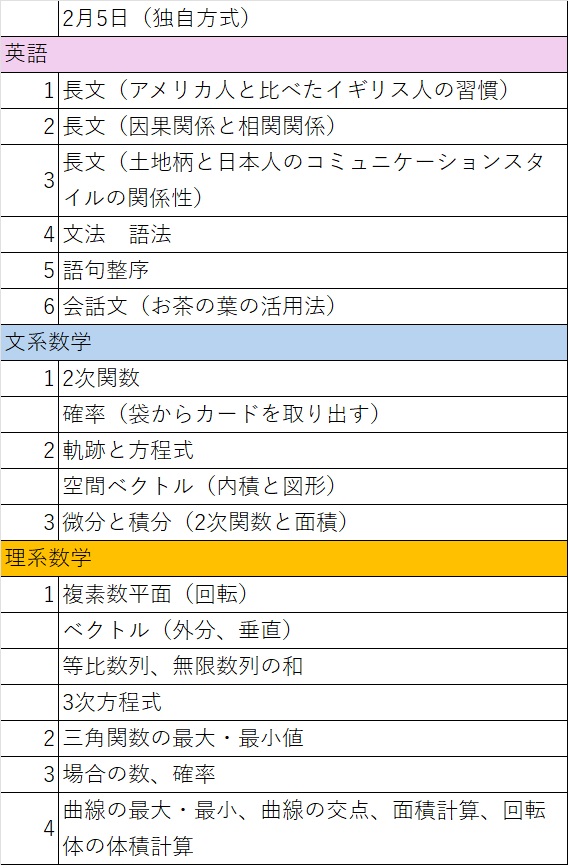

今日は2教科と共通テスト併用の日程なので、試験科目は限られます。共通テストで数学を失敗していても、この方式だと影響がなくなりますので、共通テストは利用価値がありますね。

明日から文系日程が続きます。受験生の皆さん、あと少し頑張りましょう。

本日も立命館大学の入試が行われました。中国史の割合が高い立命館の世界史ですが、今回は大問1つ。ちょっと珍しいパターンでした。日本史の大問3は立命館らしい出題でした。複数の歴史観を持っている受験生に来てほしいというメッセージを感じました。立命館の日程もここで折り返し。後半戦も頑張りましょう。

ついに同志社大学の入試が始まりました。英作文、長文など例年通り難易度の高い問題が出ておりました。長文は心理学、スポーツ科学に関する内容で、その分野に興味のある受験生にとっては理解しやすかったかもしれません。このように素材分の主題によって当たりはずれがあるのは当然ですから、本日調子が出なかった受験生は気持ちを切り替えて、明日以降の日程に臨みましょう。

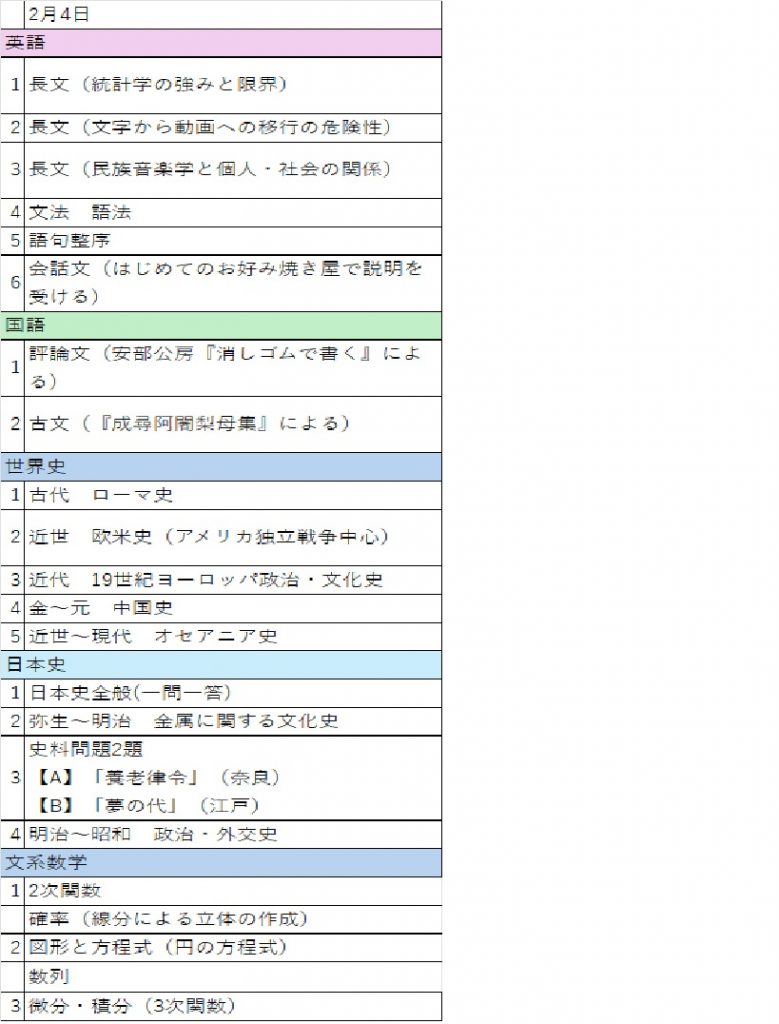

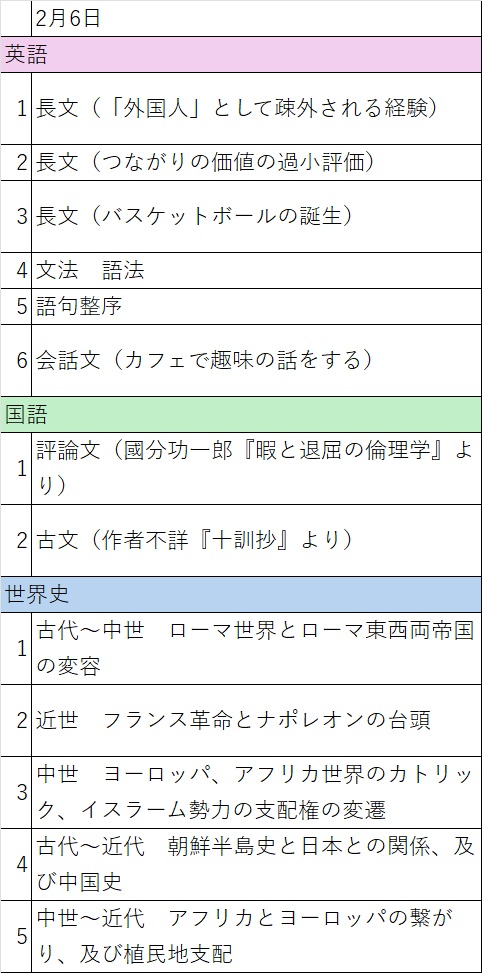

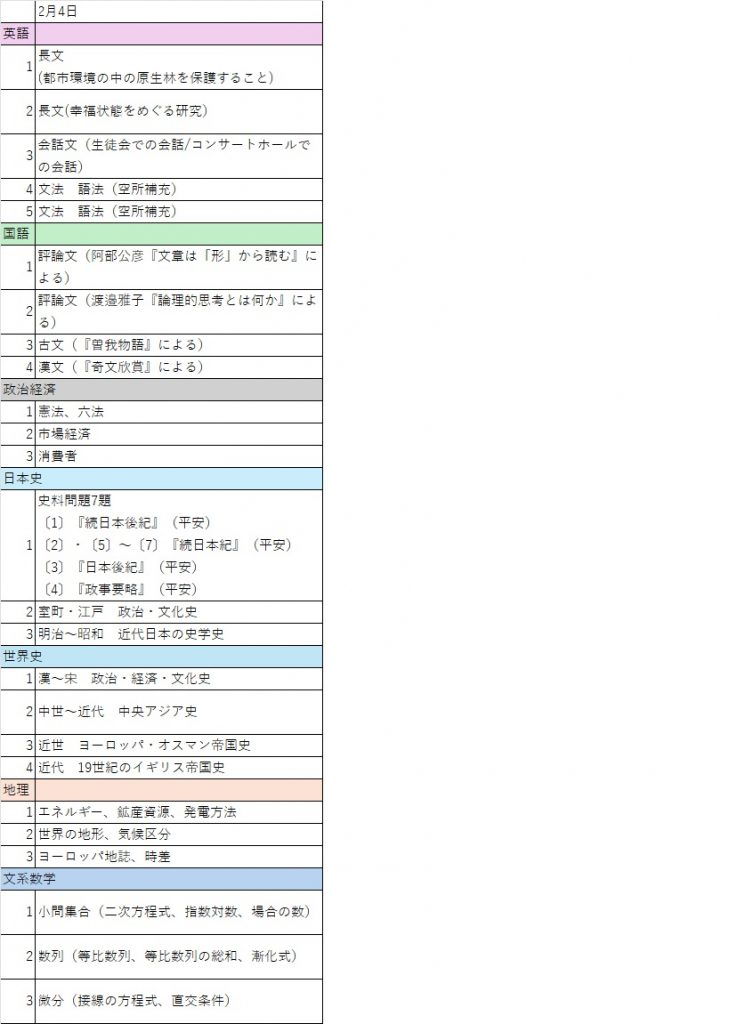

4日の試験が行われました。今年も昨年と同じく日本史の大問1は一問一答、大問3の史料問題2つと形式は同じパターンでした。ただし2つ目はちょっと珍しい史料ですね。関学の入試日程はいよいよ後半戦。受験生の皆さん、体調に気を付けてがんばりましょう。