2016年7月4日

大和大学は3年前に開学した新しい大学です。大阪府吹田市、JR吹田駅から徒歩7分のところにあります。奈良の西大和学園の創設者・理事長が学長として開学したという学校です。当初は教育学部・保健医療学部2学部としてスタートしました。今年から政治経済学部が開設され、通学する大学生も増えてきて、近くにカフェができるなど大学周辺は次第ににぎやかになってきました。

まず保健医療学部のフロアにお邪魔しました。まるで大病院のようです。実習用のベッドがずらりと並んでいます。しかし、よく見ると1種類ではありません。これは実際に実習や就職で病院現場に行ったときに古いものから新しいもの、メーカーが違うものなどさまざまなものを扱うことになるわけですが、その時に戸惑わないように、電動式と手動式など違う方式のものをそろえているそうです。

人形が戸棚で寝ています。この人形、ただ人の形をしたものではなく、心音や脈拍などを再現する機能がついているそうです。コンピューター制御であえて異常な脈拍などを再現することができるという高級品で、1体でマンションの一室が買えるほどの値段だそうです。

この大学では助産師の資格を取ることもできます。ここは赤ちゃんの沐浴実習のための部屋です。赤ちゃん用お風呂の上に鏡がついていますが、これは実習生が後ろから実演者の手元を見るためのものですが、お湯の湯気でも曇らないようにヒーターが入っているという特殊なものだそうです。

こちらは理学療法の実習のための部屋です。マッサージ用のベッドが並んでいます。患部を温めるための機械もありましたが、これまた最新型から旧型まで3種類用意されています。即戦力養成に対するこだわりが感じられます。

こちらは在宅看護・介護のための実習室です。一般家屋を模した設備があります。同じようなものは森ノ宮医療大学でも見ましたが、ここの面白いところは和室に炉が切られているところです。どうやら茶道のサークルも利用しているようです。

言語聴覚専攻のための実習室です。防音室と聴力検査の機器がそろっています。

さて、教育学のフロアにお邪魔しました。大和大学教育学部では中学校・高校・特別支援のみならず、幼稚園・小学校の一種免許も取得できるコースが設置されています。したがってピアノを練習する個室が30近く並んでいます。運営は生徒の自治に任されているそうですが、授業の空き時間でしょうか、多くのブースでひたすら練習に取り組む学生の姿が見られました。

グランドが狭いと感じましたが、新たな理系学部創設に合わせて今後校地をさらに拡張する計画があるらしく、さらなる設備の充実も期待できます。近くに見える関西大学のような大きな大学になる日も近いと感じました。

グランドが狭いと感じましたが、新たな理系学部創設に合わせて今後校地をさらに拡張する計画があるらしく、さらなる設備の充実も期待できます。近くに見える関西大学のような大きな大学になる日も近いと感じました。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年7月1日

6/22(水)、梅雨らしい曇天の中、地下鉄鶴見緑地線・玉造駅から歩いて10分ほどで、美しい建物の城星学園中高(小学校も同じ敷地にあります)に到着しました。門に入ったところから、守衛さんや先生方の温かい挨拶を受け、奥へ奥へと誘導されて講堂に入りました。多くの方がすでに座っておられ、その印象は他校の説明会に比べて女性の方が多いようい感じられました。(女子校だからでしょうか?卒業生もおられるのかなと・・)2日間で約200名が参加されると聞きました。

会の前に、聖歌隊40名(中1~高2)による演奏がありました。残念ながら静粛な音楽はあまりよく知らず、何という曲かも分からずに聞き入りましたが、ゆったりと時間が流れた感じです。

会は、学校長の挨拶から。カトリックの精神による〔建学の精神〕と〔教育理念〕のお話しでした。『良心的な人間、よき社会人』を育成することを使命とし、『青少年が愛されていることを感じられるように彼らと共に生きる』=“Assistenza”(共にいること)を理念とされています。

【学校改革】では、2015年度から新たな取り組みを実施されており、3つのポイントとして、①少人数指導体制の発展 ②学習時間の拡充 ③パーソナル進路指導体制の充実 を掲げられています。ここではその詳細について紹介されました。さらに、〔英語教育〕については別途時間を取り詳しく説明を受けました。小テスト・英検・コンテスト・語学研修など様々な取り組みをされていることがよく分かりました。Speed Readingなどは面白い取り組みだと思いました。

大学進路は、4年生大学へは卒業生の76%、短期大学へは9%、専門学校には9%などとなっており、台湾の大学へも進学できる制度があるそうでビックリしました。

説明会の後は、校内見学をしました。小・中・高で同じ校庭を使用しているそうで、ちょうど小学生の体育の授業が行われていました。また、室内プールがあり、スイミングスクール(外部から来る)をやっておられるということで驚きました。また、女子校らしくオープンスペースを設置されており優雅な時間が過ごせそうでした。

オープンスクールや入試説明会も実施されます。ぜひ、HPで確認してください。

以上、城星学園中高の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月30日

学校の先生になるためには養成課程を卒業するのが一般的ですが、そこで教員免許を手に入れても先生になれるわけではありません。採用試験に合格する必要があります。小学校の数は私立に比べて公立が圧倒的に多いので、公立小学校の教員採用の状況について調べてみました。小学校の教員になるのは、子どもの数が減っているから難しくなったという意見と、大量退職の時期を迎えて受かりやすくなったという意見がありますが、どちらが本当なのでしょうか。

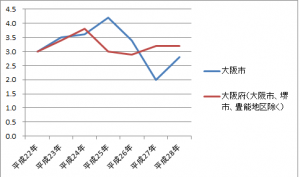

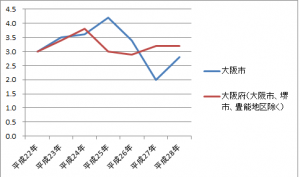

大阪の小学校教員採用に関しては大阪市、堺市、豊能地区、それ以外の大阪府という別れ方をしていますが、大阪府(大阪市、堺市、豊能地区除く)と大阪市の過去7年間の推移をグラフにしてみました。(各教育委員会のHPの数値を参考にしています。)

すると、このような凸凹グラフになってしまいました。大阪市の方が大阪府よりも難しいとも言われていましたが、平成27年度からは大阪府よりも大きく倍率は下回っています。

ところで、近畿圏の他の地域の倍率はどうなっているのでしょうか。

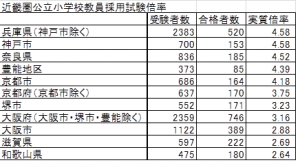

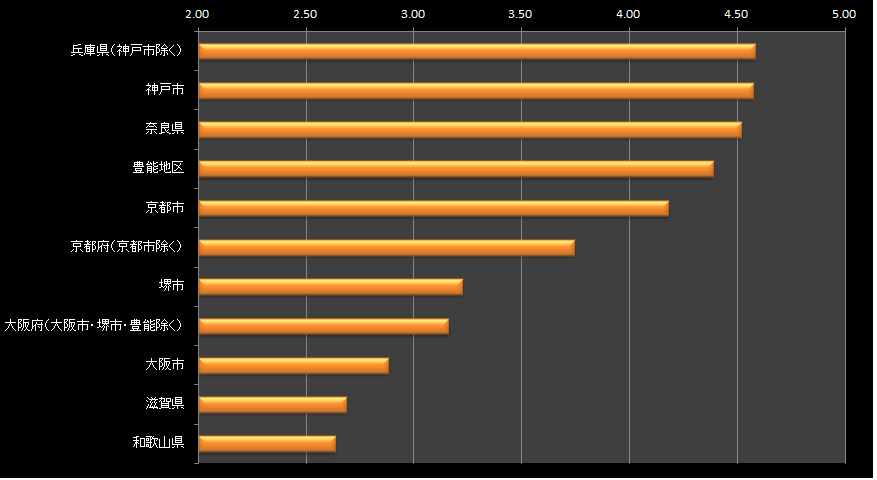

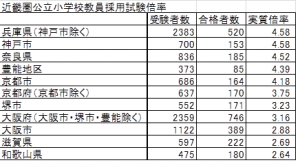

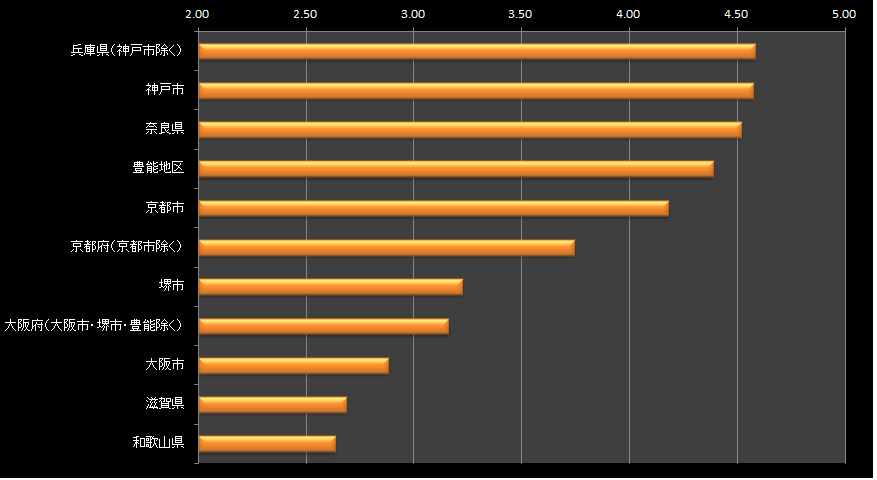

近畿圏の各地域の総受験者と合格者を表にして、倍率の高い順に並べてみました。(大阪府は「小中いきいき連携」枠も含んでいます。)

倍率のみをグラフにすると結構地域差があることがわかります。特に兵庫県方面は厳しい倍率になっていることがわかります。大学を卒業した時の採用数を予測するのは難しいと思いますが、地域によって倍近い差がありますので、採用試験を受ける前の情報収集も重要だといえるでしょう。

ちなみに、平成28年度採用で一番倍率が低かったのは山口県の2.2倍、一番倍率が高かった地域は鹿児島県の10.1倍(75名しか採用が無かったため)でした。

カテゴリー: 進路・職業選び |

2016年6月29日

今年も、来る7月10日(日)、開成教育グループ主催の「関西8大学大研究」を開催します。関西の難関有名私立大学のうち「関関同立」「産近甲龍」といわれる8大学の入試担当者にお集まりいただき、一日でこれらの大学の講演をまとめて聞くことができるというイベントです。また、大学ごとの説明会に加えてブース形式の個別相談コーナーも設置しています。

「大学の良さはわかったけれども、どうすれば合格できるの?」という疑問には、フリーステップ教育技術研究所による「完全攻略」と「併願パターン」の講演会でお答えします。

(現在すでに申し込み締め切りのセッションもありますが、当日にキャンセルが出る可能性もございます。当日会場で運営スタッフにお問い合わせください。)

私大受験を考えている高3生はもちろんのこと、高2、高1生の参加も歓迎しています。また、国公立を第一志望としている受験生は、私立大学入試対策を後回しにしてしまう傾向が強いようですので、併願として確実に合格を勝ち取るためにも、ぜひ聞いていただきたいと思います。

申し込みはホームページから行えます。「関西8大学大研究」のバナーをクリックしてください。会場は新大阪駅(JR・地下鉄御堂筋線)から徒歩圏内です。皆様のご来場をお待ちしております。

関西8大学大研究

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年6月28日

6/17(金)、梅雨の合間の天気の中、地下鉄・昭和町駅からポチポチ歩いて10分ほどで、あびこ筋に面する立派な建物(学校)に到着しました。靴を履き替え、エレベーターで8階の会場へ。高層ビルの感じです。

会は、チャプレンのお祈りから。続いて学校長の挨拶。建学の精神=『自由と愛』⇒他者への思いやりを持って行動することを大切にしていく。(学校の印象は【ソフトな進学校】のイメージだそうです。)

学校概要説明は、【中高一貫コース】から。今年9期生が入学。(2008年設立)中学校3年間の行事は、〔宿泊行事〕8回、〔1日行事〕21回、〔半日行事〕23回もあるそうです。〔自習ステージ〕で学力の定着。〔Rゼミ〕は成績不振者補習。〔M1ゼミ〕はレベルアップの講座です。〔春期勉強合宿(中1・2)〕。〔夏期勉強合宿(中3)〕も実施しておられます。その結果大学進学は、今春3期生の実績で、卒業生109名中で国公立25名でした。ベネッセ学力テストやZ会アドバンズテストを実施し、分析・指導の結果でどんどんと上昇傾向のようです。

高校は、中学校と同じ〔自習ステージ〕〔Rゼミ〕〔M1ゼミ〕の他、〔総合学習〕などで様々な取り組みもされています。今春の受験者数は、2078名(専願336名 併願1742名)で、入学者は626名(男子315名 女子311名)となっています。通学者はもちろん大阪府内の生徒が多いですが、奈良県から65名、兵庫県から14名、京都府から5名、和歌山県から1名と他府県からの通学者も多々いるようです。通学の便はいいようです。大学合格実績は、卒業生648名に対して国公立205名(うち現役158名)、関関同立410名(うち現役323名)などとなっています。

説明会の後は、校内見学をしました。きれいな校舎に元気な生徒がいっぱいでした。

オープンスクールや入試説明会も実施されます。是非、HPで確認してください。

以上、桃山学院中高の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月27日

6/16(木)、梅雨が本格化したのを思わせる天気の中、大阪・梅田近くの説明会場に向かいました。

まずは、昨年度まで校長(今年度、豊中キャンパス統括常務理事・梅花歌劇団団長)であった先生からのお話。創立138年目。女子校から共学や募集停止する高校もある中で女子校しかできないことを目指していくとのことです。

①:進路選択の充実 ②:英語を軸にした基礎学力の習得 ③:伝統の女子教育 ④:2020年度大学入試改革

次に、2016年度入試結果と新たな取り組みについてです。入学者数は、中学校66名、高校314名。全校生は1250名(中学校188名、高校1062名)となったそうです。中学校コースは2コース、高校コースは7コースあり、〔医療・看護コース〕は梅花大学との連携、〔こども保育コース〕は梅花幼稚園との連携や豊中市私立幼稚園連合会の全面協力など、出口も安心できる仕組みになっているのが印象的でした。〔舞台芸術コース〕の今春初の卒業生を出しており、梅花歌劇団『この花』に所属している生徒も多いようです。一方、〔特別進学コース〕は〔特進Sコース〕として刷新され、8限目授業に選択性を持たせ「授業」or「ベルリッツ」or「クラブ」ができるようにするそうです。

(来年度より)

大学進学については、卒業生の77.3%が4大、8.3%が短大、6.4%が専門学校などとなっています。また、入試出願は、梅花大推薦20.5%、指定校推薦32.2%、AO12.5%、公募推薦11.4%、一般11.7%、センター利用0.4%などとなっています。

2017年度中高入試については、中学校は70名募集、高校は〔特進Sコース 20名〕を含む280名募集(内部進学50名も含む)となります。中学校のプレテストは、3回実施されます。(10/8土、11/5土、12/4日)〔舞台芸術コース〕は必ず梅花中学校・高校に相談して下さい。

最後に、女子にとっては大切な【制服】が変わります。また、スクールバス(モノレール少路駅⇔学校)も運行しています。

まだまだ、様々な指導がありますが、オープンスクールや入試説明会も含めてHPで確認してください。

以上、梅花中高の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月24日

6/15(水)、梅雨の間の晴れ間、蒸し暑く日差しが強く感じられたこの日、大阪・梅田近くの説明会会場に向かいました。

会場に入ってまずビックリしたことは、広い会場に多くの方がおられたことです。人気の高さがうかがえました。

会場内に流れているDVDを横目に作業(メモ取りのため)の準備をし、会が始まるのを待ちました。

まずは学校側の出席者の紹介。

校長・副校長・特進チームリーダー・英検チームリーダー・教頭・企画広報部・・・。

会は校長先生の挨拶の後、まず今年で一巡した『普通科・文理特進コース』の現状と将来についてです。1期生が卒業し4年目となる今年は国公立合格者が2ケタとなり、今後はこれを上回る数を目標に指導していくとのことです。その根拠となるデータは「ベネッセGTZ」によるランキングの推移から算出された数と説明されていました。

続いては、『英語検定』の状況報告です。大阪薫英女学院といえば『英検』と思い浮かぶ人は多いと思います。2015年度生の取得数の紹介と英検は《受験のステップ》して捉えておられることも強調されていました。

●2015年度英検取得数

在籍生:934名 3級:291名 準2級:578名 2級:342名 準1級:51名 1級:3名

さらに、中高一貫(SG=スーパーグローバル)コースの進捗状況報告と続きました。

『21世紀型 国立・私大最難関 合格プロジェクト』を実施。国立大・私立最難関大合格を目指す取り組みを実施する。【21世紀型】とは、留学生へのSkypeによる授業を実施することなど、留学した生徒たちが抜群の英語力と人間力を活かして大学入試に挑むこととしているそうです。

ここで、少し雰囲気を変えて、映像を交えての『薫英A to Z』(俗にいうQ and Aのようなもの)を薫英担当者と司会者の間で行われました。本日参加した人達から事前にアンケートを実施し「疑問・質問」に答えるというものでした。

最後に、入試関連の内容でした。大学入試実績・2017年度入試についてです。中学入試では、第1回プレテストが、10/23(日)、第2回が11/12(土)に実施予定となっています。高校入試も含めてオープンスクールや入試説明会は、HPで確認してください。

以上、大阪薫英女学院中高の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月23日

大阪女学院は古いばかりではありません。実は全教室電子黒板になっています。

理科室は顕微鏡が一人一台ずつ、実体顕微鏡も完備です。文系のイメージが強い学校ですが、7クラス中2クラスは理系です。

最新のパソコンが並んだマルチメディア室では放課後に映像授業を利用した個別学習ができるようになっています。かと思えば本格的な美術室。立体造形まで扱っているそうです。

英語を重視する教育も安定しています。ネイティブの先生が7名!特に英語コースでは毎日1~2時間のコミュニケーション英語を中心とした授業が行われているそうです。

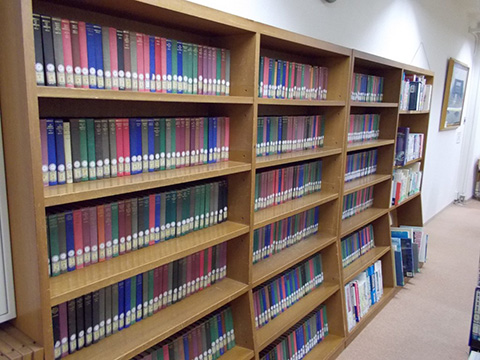

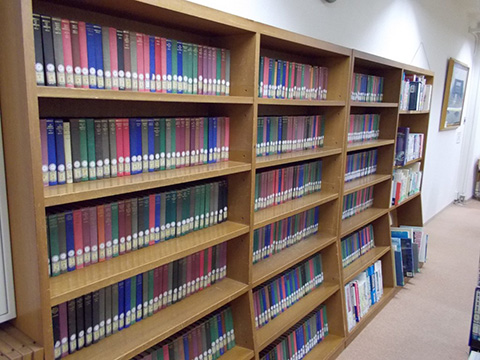

図書室は2層になっており、なんと蔵書17万冊。洋書だけ集まっているコーナーもあり、自習コーナーも十分なスペースがありました。

それ以外にも自習室があります。

中学校ではリベラルアーツを重視し、「意欲と関心」を育てつつ、中高通じて英語力の養成に力を入れているこの学校では、高い大学進学実績も無理なく実現できているような余裕を感じました。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月22日

大阪市のど真ん中、大阪城公園の南、玉造駅の近く、上町台地にある大阪女学院にお邪魔してきました。ちょうど放課後の、生徒さんたちが部活をしている時間帯です。

ヴォーリズが設計したといわれる建物は、歴史を感じさせる雰囲気がありつつ、古さは感じません。南向きのこの校舎はむしろ2階まで立ち上がったひさしなどモダンなつくりになっています。この学校は太平洋戦争末期の1945年、大阪大空襲で校舎はほぼ全滅したそうなのですが、戦後、バラックで授業を受けていた当時の在校生たちが、アメリカの教会に抗議の手紙を送ったそうです。(元から英語教育が盛んな学校なので、きっと英語で書いたのでしょう。)それをきっかけに寄付が集まり、今の日本円で20億円近い資金が寄せられたそうです。その資金をもとにこの学校の戦後の復興は早く、1951年にはこの建物とチャペルは再建されたそうです。

チャペルの中も見せていただきました。2階席まである立派なホールです。舞台横にスタインウェイ社のコンサートグランドピアノもありますが、これがなんと珍しいドイツ製のもの。戦後間もないころにこれもアメリカから寄贈されたものだそうです。象牙の鍵盤を軽くたたいただけで、張りのある華やかな音が響きました。

廊下のロッカーはなんと無垢の木でできています。そこは体操着などを入れるところかと思えば、教科書やノートが詰まっています。(いわゆる「置き勉」状態)しかし、先生はこれをけしからんと思わずに、「こんなに重たいものを毎日全部持って帰れなんていう精神論は言わないことにしているんですよ。」とのこと。なるほどです。建築当時そのままのトイレも一か所ありますが、作ったばかりのテレビドラマのセットのようです。築65年のこの校舎、古いものを大切に使うという精神は大切にしているようです。生徒にも好評なのだそうです。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年6月21日

6/9(木)、いよいよ梅雨の季節が始まりそうな少し曇った天気の中、天満橋駅から徒歩で5分程度の所にある素晴らしい景色に恵まれた学校に到着しました。大阪城が目の前にド~ンと見えました。

説明会は、まず校長先生の教育の変化についてのお話しでした。これからは『時代を認識』し、『新しい教育』それが2020年度の大学入試改革とつながっているとの内容でした。校長先生の言葉の中で生徒に対する教育方針とし分かり易く、重要な単語がありました。それはまず生徒の〔気持ち〕を高めて学習意欲を持たせること。そしてそれを〔行動〕に移していくこと。さらに〔継続〕させることが重要だというものでした。まさしく教育の基本だと感じました。

次は、【教育内容・成果】についての説明でした。成果として挙げられたのは次の3つ。

①:学力伸び率No.1 ②:授業力No.1 ③:成長伸び率No.1です。

1:学力伸び率No.1は、・・・

・〔2サイクル学習システム〕で「知識の獲得」と「知識の活用」を実践している。

・〔スパイラル習得サイクル〕で繰り返しの学習を行っている。

・〔思考力探求サイクル〕で総合学習を通して、疑問の解決をしていく。

・〔フォローアップ体制〕で放課後の振り返り学習を行い、また自習室の活用、チューターの配備、ラーニングセンター(小スペース)での生徒同士の教え合い学習などを行っている。

2:授業力No.1は、・・・

・〔リフレクション(振り返り)〕型授業を実践。

・教員研修の実施で力をつける。

3:成長伸び率No.1は、・・・

・追手門型『ほめ言葉シャワープラス』を実施し、ポジティブなパワーを生み出す。

・『ことば教育』『主体性教育』『グローバル教育』『ロボットサイエンス教育』が行われ成果をあげている。

★『ロボットサイエンス教育』では世界大会にも出場する高いレベルで、出場した生徒の発表は素晴らしいものでした。

★総合学習=『洪庵講座』(緒方洪庵に由来しているそうです。)といわれ、2020年の大学入試改革に対応することを目標に取り組んでいるそうです。

最後に入試についてです。

中学校入試は一般入試と志入試(育成型)を昨年度から実施されています。志入試での入学者は今春10名でした。一般入試では、来春は〔英語〕が選択できる入試型が導入されます。

高校入試は、今春男子98名、女子62名の合計160名が入学しました。

来年度入試は、インターネット出願を予定しておられるそうです。

オープンスクールや入試説明会は、今年度もたくさん用意されているようです。HPなどをチェックしてぜひ参加してみてください。

以上、追手門学院大手前中高の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 未分類, 高等学校・高校入試 |

グランドが狭いと感じましたが、新たな理系学部創設に合わせて今後校地をさらに拡張する計画があるらしく、さらなる設備の充実も期待できます。近くに見える関西大学のような大きな大学になる日も近いと感じました。

グランドが狭いと感じましたが、新たな理系学部創設に合わせて今後校地をさらに拡張する計画があるらしく、さらなる設備の充実も期待できます。近くに見える関西大学のような大きな大学になる日も近いと感じました。