2024年11月7日

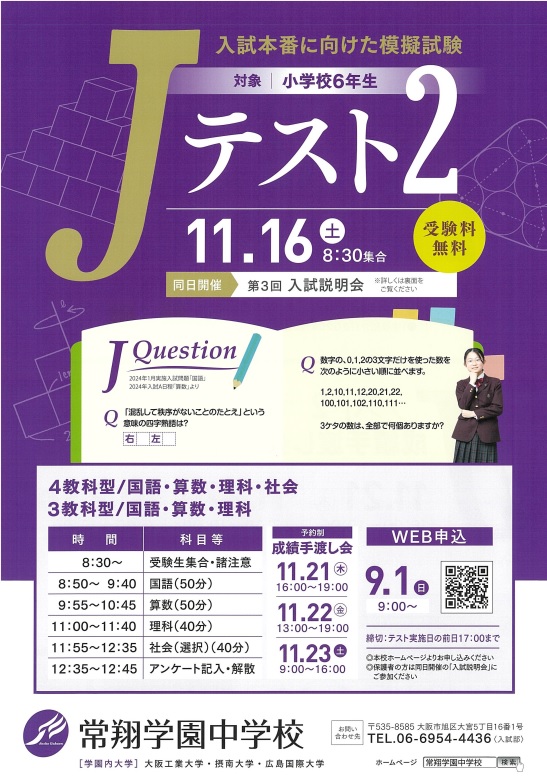

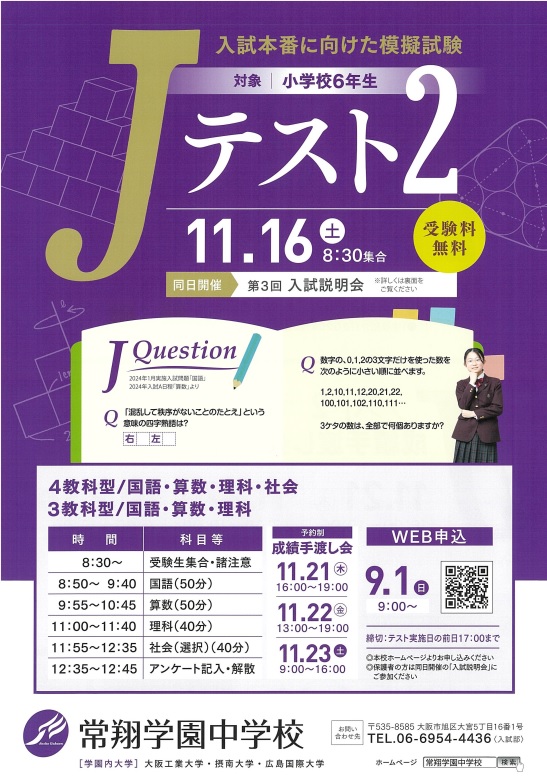

毎年多くの受験生を集める常翔学園中学校のプレテスト=「Jテスト」ですが、第2回目が次の土曜日に実施されます。プレテストそのものは本番入試に向けて受験することは大切なのですが、その後の「成績手渡し会」も魅力です。昨年も様子を見せていただいたのですが、昨年度は答案の分析だけではなく、各教科の勉強法についてのアドバイスもありました。壁にびっしりと貼られた在校生からの応援メッセージも、何かと不安な受験生にとってはうれしいことでしょう。

同日に保護者向けの入試説明会も開催されています。保護者の方も是非一緒にご参加ください。申し込みは学校HPか2次元バーコードからどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2024年11月6日

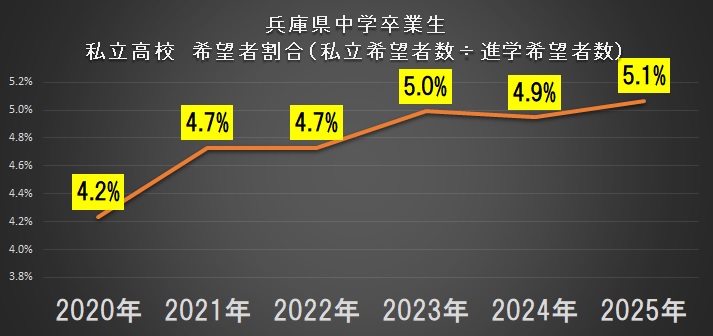

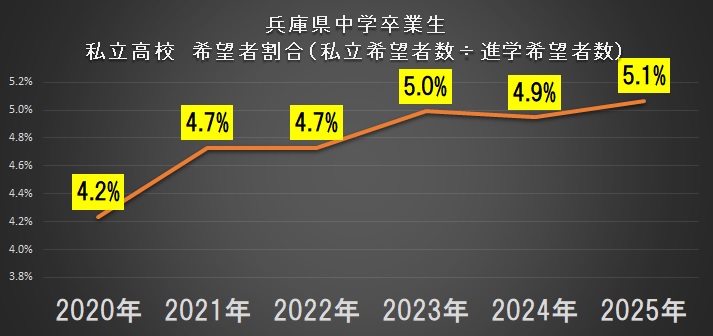

兵庫県で、毎年10月に行われている中学3年生の進路希望調査の結果が発表されました。

2025年度の中学卒業者数は43,066名で、その内高校進学希望者数は42,630名なのですが、この数は前年よりも1,131名減少しています。

内訳を見てみると、公立希望者はちょうど1,000名減。公立高校の統廃合の影響でしょうか。一方で私立希望者は6名減とほとんど変わっていません。それでは私立希望者の割合が増えているのではというわけで、グラフ化してみました。

実際の入学者割合はこれよりも例年多くなるのですが、現段階で私立を考えているという中3生が5%を超えてきています。

また、広域通信制を希望する人数も増えてきています。2020年に757名だったのに対し、今年はその2倍以上の1,654名が希望しています。どうやらこの傾向は続きそうですね。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年11月5日

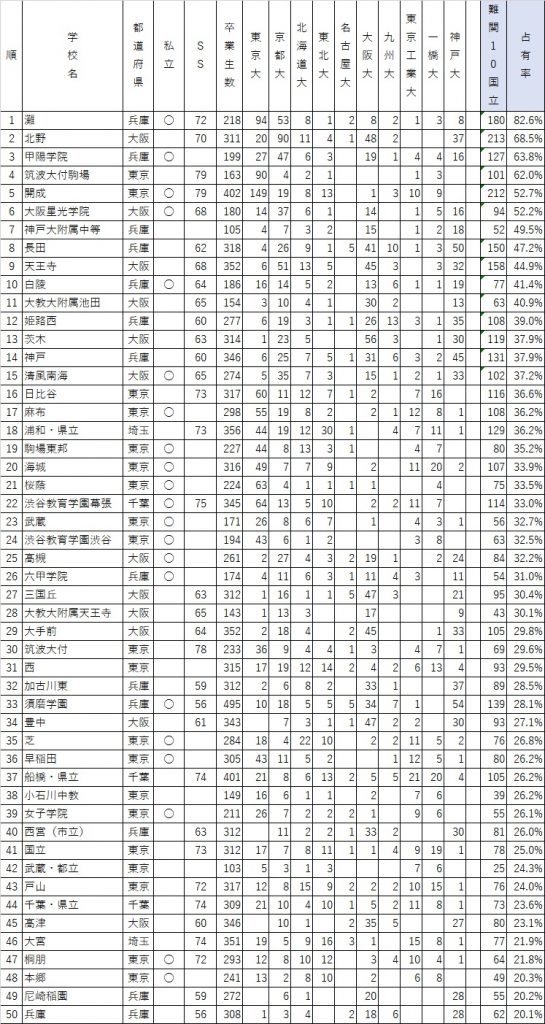

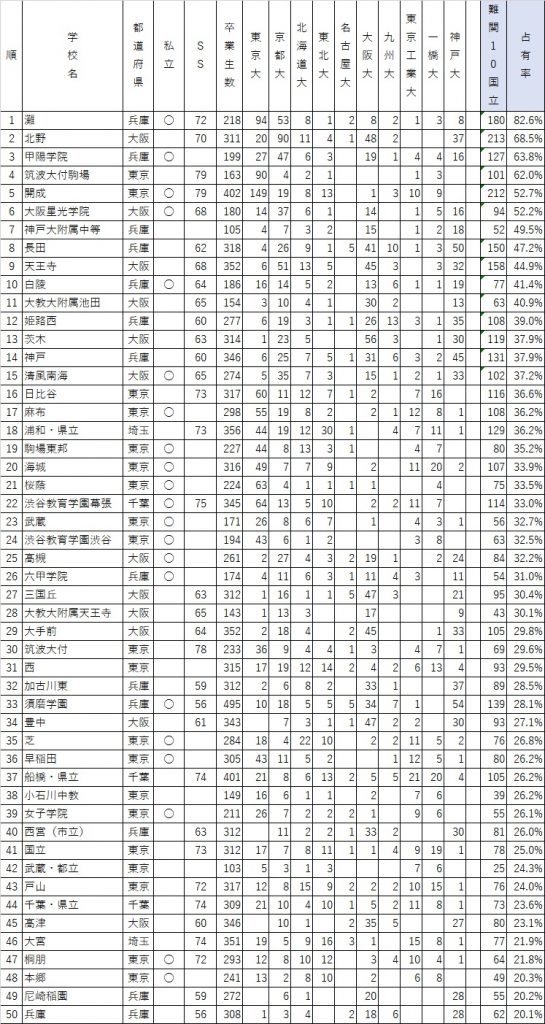

学校ごとのランキングです。首位は灘、そして2位は大阪府立北野、3位は甲陽と関西勢が3位までを独占しています。そして、東大実績がトップレベルの筑波大付駒場、開成といった東京の学校が続きます。但し、医学部や早慶などに分散している可能性もありますが、東京の「御三家」「新御三家」といわれる超人気校が全部ランクインしているわけではありません。国公立志向が関西ほど強くないのかもしれません。

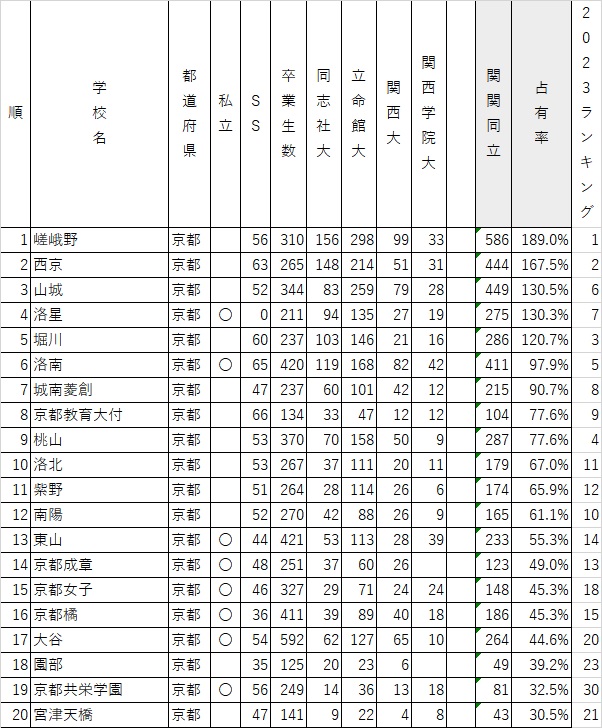

SSは高校受験での基準偏差値ですが、複数コースある学校は最も高いコースの偏差値を記入しています。但し高校募集が無い学校はもちろん、資料が少なくデータが無いところは空白となっていますので、あくまでも参考程度とお考え下さい。

関西の公立高校も結構健闘している様子もわかります。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 高等学校・高校入試 |

2024年11月1日

今まで紹介したデータを元に、「東西比較」をしてみました。東京都、千葉県、埼玉県の首都圏と大阪府、兵庫県の1都1府3県の合格者数を合わせて、旧七帝大+東工大、一橋、神戸の合計10大学の合格者数を卒業生数で割った割合(占有率)でランキングをつくると占有率20%以内には50校がランクインしました。

その校数を都道府県別に表にしてみました。今回使った資料に掲載されている学校数を「母数」として、割合も出しています。校数では人口規模、学校数も多い東京が1位となりますが、学校数を元に計算した「割合」では兵庫や大阪の方が高くなっています。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 高等学校・高校入試 |

2024年10月31日

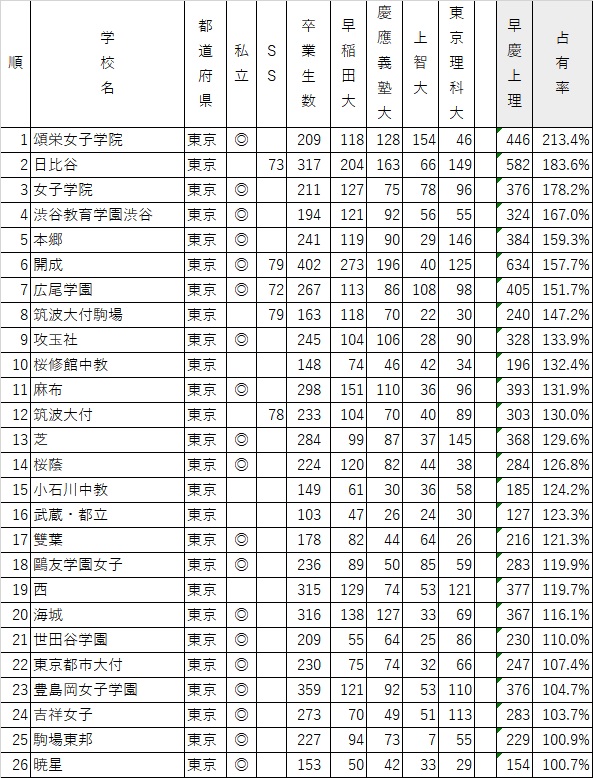

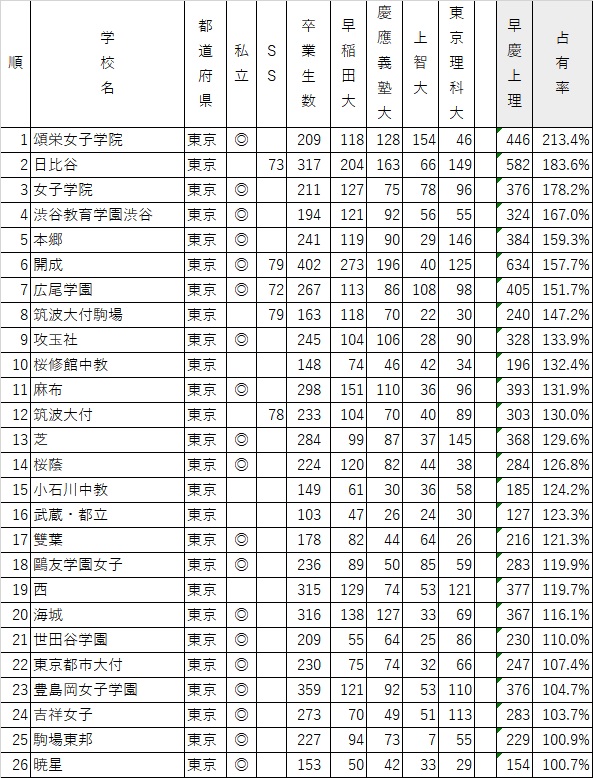

次は難関私大でのランキングです。ベスト3に入った3校について紹介します。

1位は港区白金台のキリスト教系の女子校、頌栄女子学院。1学年200名ほどの規模の学校でありながら、合計合格数はその2倍以上ということは一般選抜での受験が多いということでしょう。全校生徒の2割以上が帰国子女で、文系イメージが強い高校ですが、東京理科大にも多くの合格を出していますね。

2位は都立日比谷。旧制東京府第一中学をルーツに146年の歴史のある超進学校だったのですが、1967年に導入された学校群制度では学力上位層を集めることができず、大学合格実績も壊滅状態になります。しかし、2001年以降入試問題の自校作成、教員公募制、シラバスの作成などの改革を断行、2003年の学区撤廃なども追い風となり、2014年には東大ランキング(公立高校)で首位奪還を果たします。

3位は千代田区にあるプロテスタント系のミッションスクール、女子学院。1972年に制服が廃止され私服が基本であるはずなのに、学校行事では自主的に購入した制服(今でも昔と同じデザインの制服を販売しているお店があるらしい)で参加するという不思議な学校です。進学実績では理工系が約30%、医療系が15%ほどですから、合わせると理系が半数近くとなっています。

占有率100%以上の26校のランキングをご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 高等学校・高校入試 |

2024年10月30日

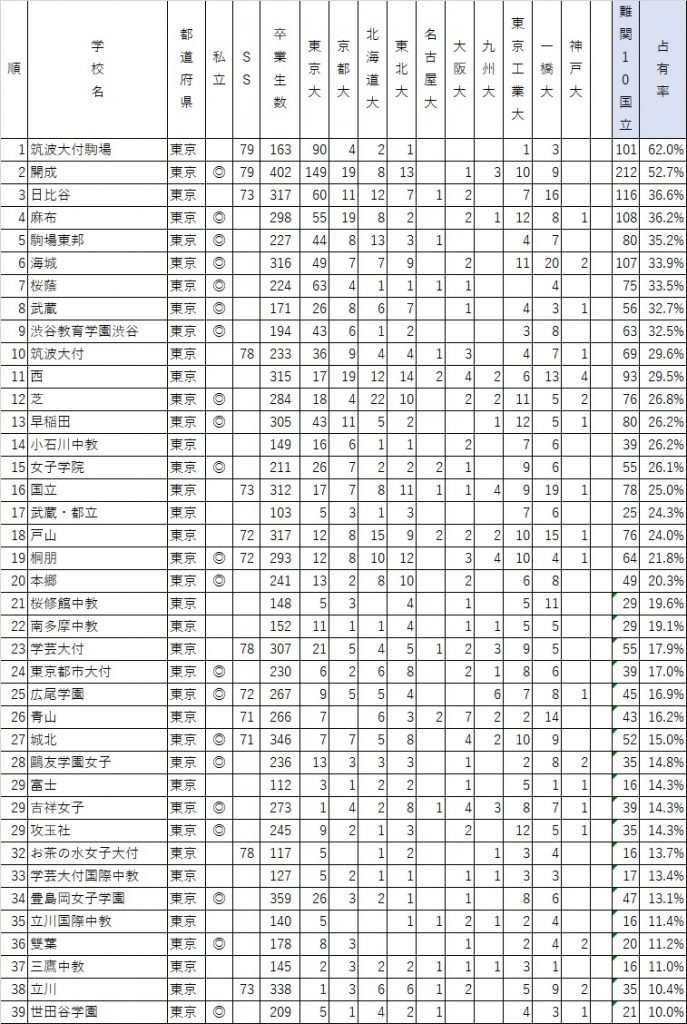

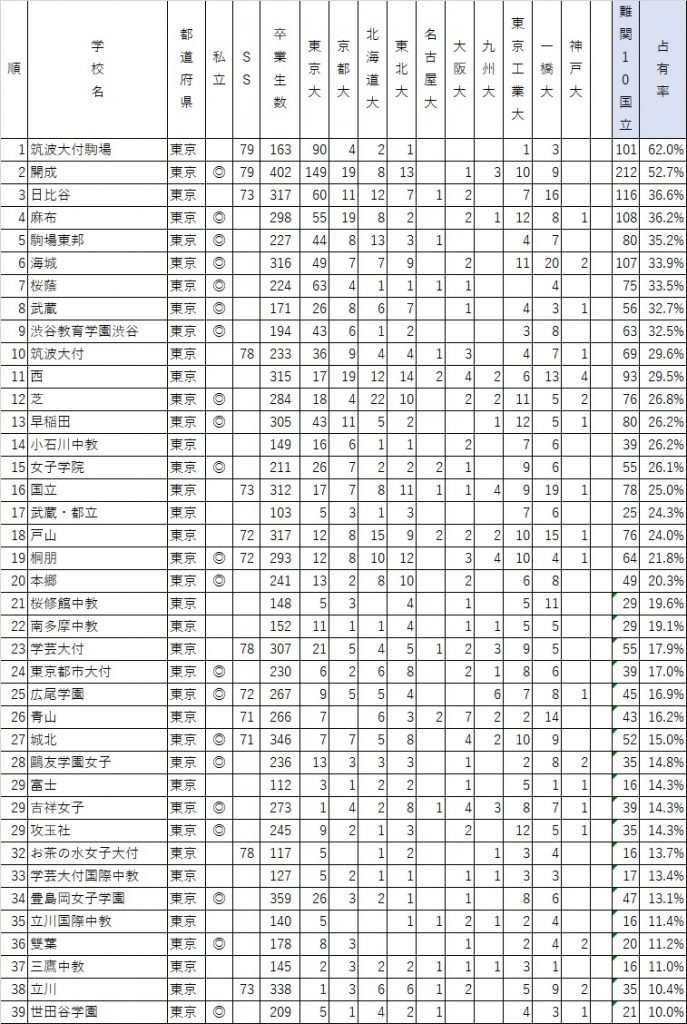

東京都の高校で難関10国立大学の合格実績です。占有率10%以上の39校をランキングにしてみました。

1位は筑波大付駒場、2位は開成、3位は都立日比谷と続きます。東大への合格者数では開成がぶっちぎりですが、10大学合計となると都立西、国立などの公立も上位にランクインしていますね。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2024年10月29日

こちらのランキングになると私立が上位に上がってきます。占有率40%以上の10校ですが、私立が4校ランクインしています。

このランキングでのベスト5校のうち、県立浦和と県立川越は昨日紹介したので、残りの3校に着目してみると、いずれも中学を併設している学校となります。

1位の栄東は、まだ歴史が32年と若い学校ですが、今年も東大19名を含む国公立に212名、医学部医学科に70名とすさまじい合格実績を出しています。中学募集、高校募集両方行っていて、クラス編成は習熟度別なので、高校からの入学者が中学からの進級生と混じることもあるようです。

3位の浦和明の星女子も創立57年と若い学校ですが、カトリック系のミッションスクールで1学年160名程度の規模の完全中高一貫校です。温水プールや広大なカフェテリアなど、立派な施設と落ち着いた環境も魅力ですが、カリキュラムが完全に国公立難関校向けになっているのが最大の特徴でしょう。

4位のさいたま市立浦和は1学年2クラス80名の中学を併設しており、高校からは6クラス240名募集と高校からの入学者の方が多いのですが、東大など最難関校への合格者は中学からの進級生がほとんどなのだそうです。16の運動部、14の文化部があるなど他の公立と同じように部活も盛んです。ちょっと面白いところで「外語部」というのがあるのですが、全国高校生ドイツ語スピーチコンテストで入賞していたりします。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2024年10月28日

埼玉県は公立の男子校、女子校が残っているという地域ですので、備考欄に別学の表記を入れています。それではこのランキングでのベスト3の学校を紹介します。

埼玉県では東大合格者数でもトップの県立浦和が第1位です。129年前に創設された旧制浦和中学以来男子校で、埼玉県東大ランキングでも2016年以外の72か年でトップの学校ですが、部活動も盛んです。クイズ研究会は時々テレビ出演しています。

2位の県立大宮。こちらは共学校ですが、元々男子校と女子校が戦後統合されたという歴史があるため、男子と女子、共学の3通りのクラスが存在していましたが、10年ほど前にすべて共学クラスになったという学校です。今でも男子と女子で校章が異なっています。こちらも部活動が盛んで、国際大会にも出場している生物部や化学研究部、物理部、天文部と理系の部活に加え、全国大会レベルの音楽部(合唱)やアンサンブルコンテストで金賞の吹奏楽部など、音楽系のクラブも充実しています。大宮といえば聖地、鉄道博物館がありますが、大宮駅をはさんで南北逆方向になりますので、両方訪れたい場合は時間に余裕も持っておきましょう。

第3位は県立川越。こちらも旧制第3尋常中学をルーツに持つ伝統校です。映画「ウォーターボーイズ」でも有名になった男子校ですが、文化部も盛んで、新聞部や書道部、料理部など、文化部だけで23もあります。

東大合格者数は1(2022年)→5(2023年)→7(2024年)と順調に伸び続けています。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2024年10月25日

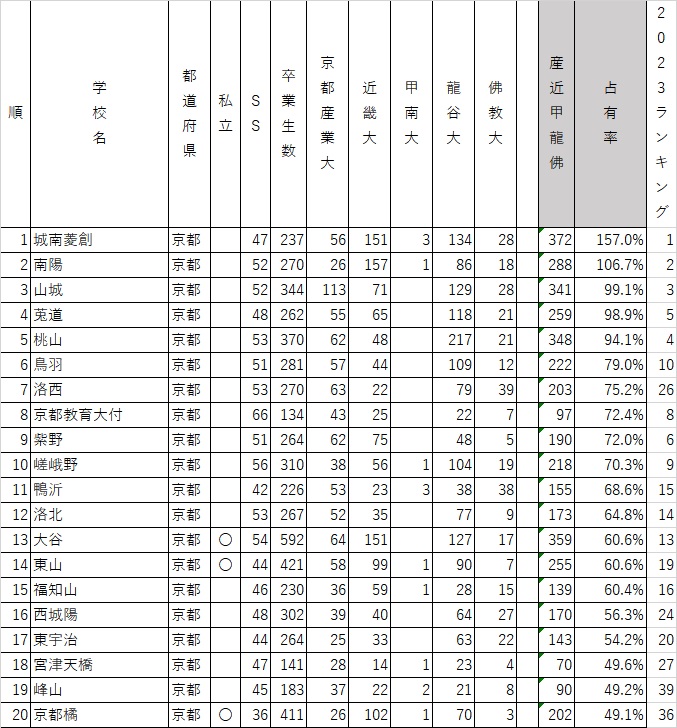

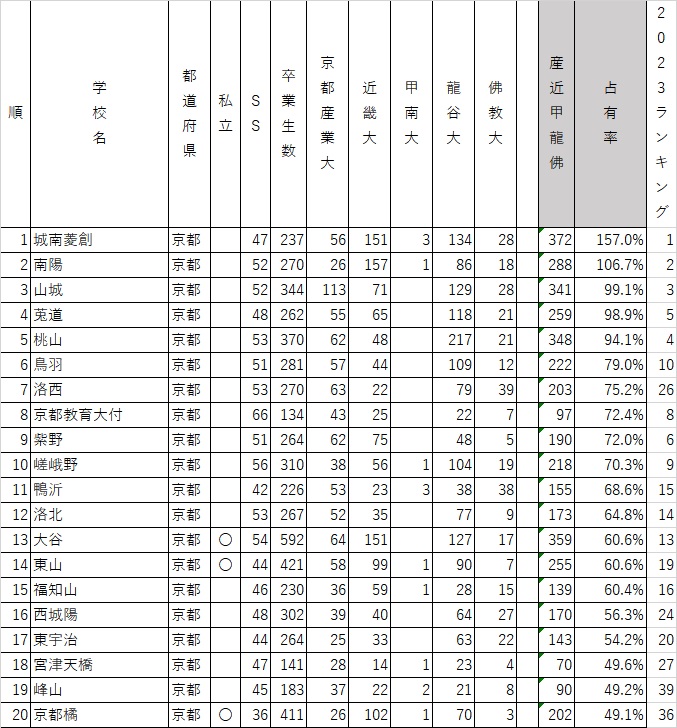

こちらの数値を集計してみると、やはり甲南大にはほぼ合格実績がなく、他の4大学が多くなっていますが、龍谷大に3桁合格している高校も少なくありません。

12位までは公立が独占しています。京都の受験生は大阪の学校はあまり受験しない、といわれてきましたが、城南菱創、南陽、大谷から近畿大に150名以上合格するなど京都南部では次第に変化が出てきていることがわかります。

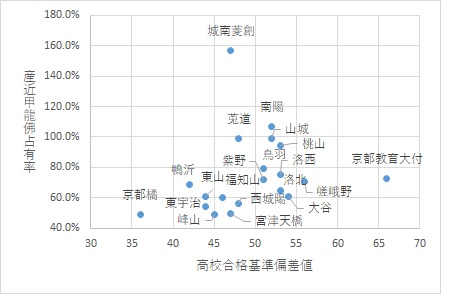

散布図も作りました。ご覧のように近畿大にも強い城南菱創の実績が目立ちますね。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2024年10月24日

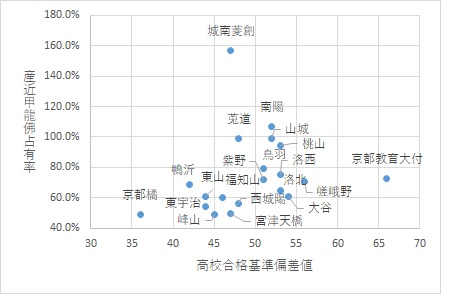

関関同立のランキングも作成しました。当然ですが京都の高校生は同志社と立命館に集中している様子がわかります。こちらも結構公立校が健闘しています。そんな中で福知山市の京都共栄学園が昨年の30位から一気にランクイン。大きく実績を伸ばしています。コース改編が影響したのでしょうか。

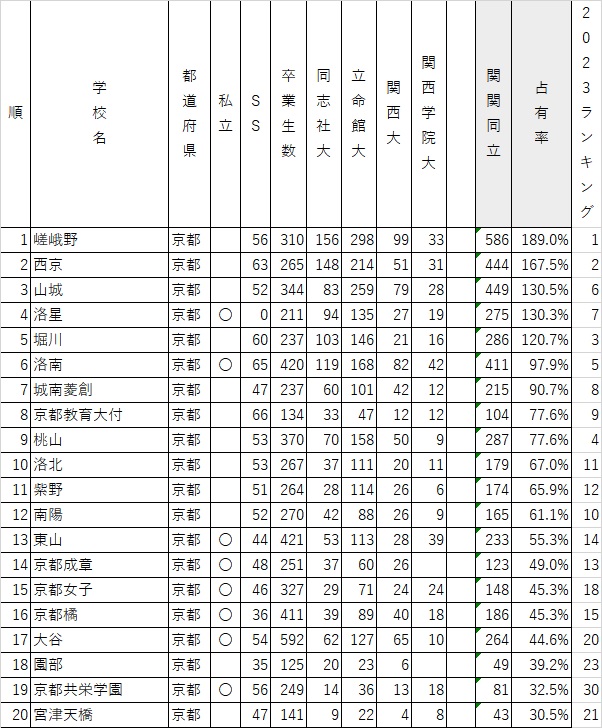

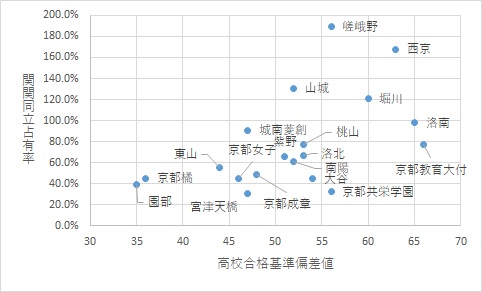

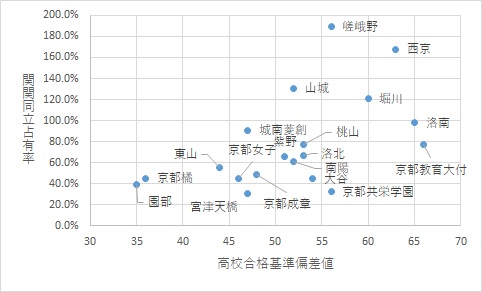

いつもの散布図ですが、高校合格基準偏差値の50~55付近で大きく差が開いているように見えます。ここでも公立高校の健闘ぶりが良くわかります。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |