2022年11月7日

各地で年末に行われる全国高校駅伝の都道府県代表を決める選考会を兼ねた駅伝大会が各都道府県で行われておりますが、近畿圏でも10月30日に奈良県、11月5日には大阪府、京都府、和歌山県、11月6日には兵庫県と滋賀県で開催されました。

その中から大阪府、兵庫県、京都府の結果をお知らせします。長距離走が得意な中学生は、学校選びの参考にどうぞ。

【大阪府男子】

長居公園を周回する道路で行われた今年の大会ですが、昨年に引き続き、清風高校が優勝です。3区でトップに立ったまま首位を譲らず、なんと大会新記録で36回目の都大路を走る切符を手に入れました。2020年に優勝した大阪高校も昨年に引き続き2位と健闘、関大北陽、興國と上位層が厚い大阪男子の高校駅伝でした。

【大阪府女子】

全国高等学校駅伝大会で2回の優勝、昨年も2位と全国的にも駅伝でも有名な薫英女学院。今年も5区間のうち、4区間で区間賞、アンカーは2位と2分以上の差をつけての余裕のゴールです。全国での戦いにも注目です。

【兵庫県男子】

兵庫県も毎年ベスト3が固定されているかのような接戦となのですが、今年の西脇工は1区から区間新記録を出すスタートダッシュで一度も首位を譲らず、2位に3分以上の差をつけて大会新記録で優勝です。

(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年11月4日

秋といえば芸術の秋、文化の秋。今年で42回目を迎える近畿高等学校総合文化祭は和歌山県の各施設で11月19日から開催されます。2年前はオンラインでの開催でしたが、昨年の滋賀大会から会場開催に戻っています。今回は16の分野に分かれての高校生による発表です。合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、演劇、書道、美術・工芸、写真、茶道、放送、囲碁、将棋、自然科学、郷土芸能といった分野は、なるほど文化祭だなぁという感じですが、英語、マーチング・バトントワリングという分野の発表もあります。実は毎回この16部門と決まっているわけではなく、昨年の滋賀大会には小倉百人一首かるた、新聞、文芸の部門があって、茶道、英語はありませんでした。

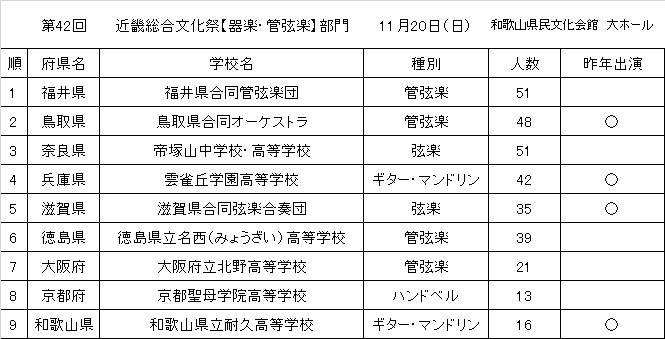

さて、今年の器楽・管弦楽部門の出演団体です。

ご覧のように昨年に引き続き出演するのは単独では兵庫県の雲雀丘学園高等学校と和歌山県立耐久高等学校の2校。滋賀県合同弦楽合奏団も滋賀県立八幡高校と幸福の科学高校という昨年と同じ組み合わせで連続出場です。こちらの部門は一般の観覧ができず、客席には出演者しか入れないのが残念ですが、各校すばらしい演奏を聴かせてくれることでしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年11月2日

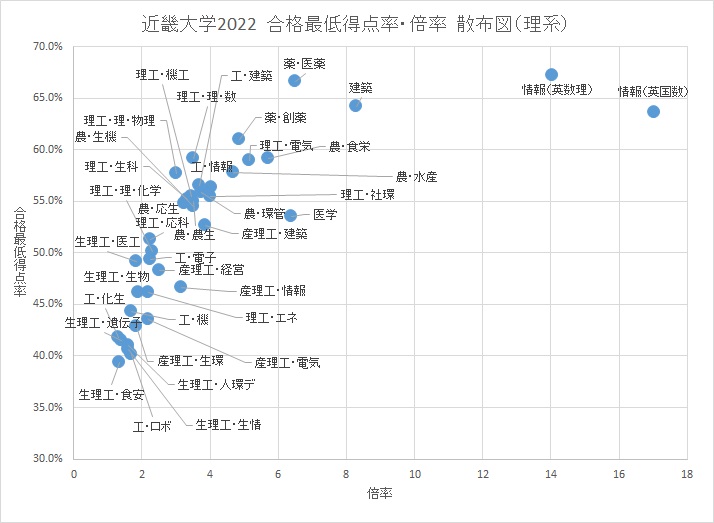

昨年度の一般入試(2月1日、2日)の3教科型合格最低得点率と倍率の平均値を募集単位ごとに計算し、近畿大学は募集単位が多いので、そもそも入試問題が異なる医学部以外の理系学部をグラフ化してみました。

すると、昨年度開設された情報学部が倍率、合格点とも最高レベルとなっています。既存の学部改編ではなく、新分野の学部開設の初年度は周知されにくく、倍率は上がりにくいものですが、近畿大学の情報学部は見事に裏切ってくれました。コロナ禍によるオンライン需要増やデータサイエンス人材への期待感が増している今日ですが、情報処理技術はもちろんメタバースやサイバーフィジカルといった、現段階ではエンターテインメント分野で使われている技術にも守備範囲を広げた戦略が見事に当たったという事でしょう。しかも模試の志願状況から今年の受験生はさらに増えるとみられており、こちらの学部も要注意だと考えられます。この学部を志願する受験生も、他学部の隣接分野との併願をおすすめします。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2022年11月1日

今から383年前の寛永16年(1639年)に西本願寺に設けられた学寮をルーツとする龍谷大学ですが、1949年に新制大学として認可されたときは、まだ文学部のみの単科大学でした。これが、1961年に経済学部が、1966年には経営学部が、1968年には法学部が開設されるなど拡大を続け、その後も1989年には滋賀県大津市に理工学部、社会学部を開設するなどキャンパスの増設、1996年には国際文化学部(その後国際学部に再編)、2011年には政策学部、2015年には農学部の開設と、さらなる進化が続いています。

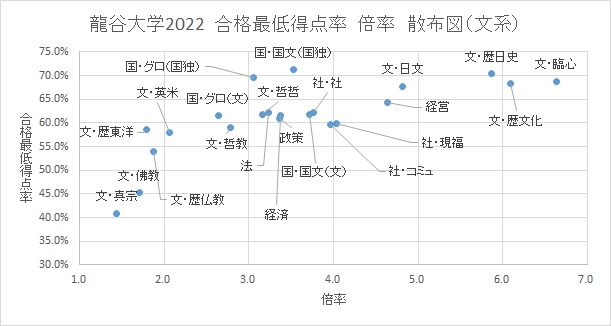

昨年の一般入試の合格最低得点率(縦軸)と実質倍率(横軸)の全日程の平均値を散布図にしてみました。

すると、文学部の歴史学科日本史学専攻、歴史学科文化遺産学専攻、臨床心理学科の3つの専門分野が点数、倍率共に高く、難関だったことがわかります。しかし、次年度からなんと人気が一番高い臨床心理学科が独立して心理学部になることになりました。というわけで、さらに人気爆裂、各種模試の志願動向を見ても昨年の2倍近い希望者を集めているようです。

ということで、龍谷大学の心理学部を考えている皆さん、気合を入れて準備することももちろんですが、他大学の教育学部など隣接分野でも心理学は勉強できますので、念のために併願を押さえておくこともお勧めします。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2022年10月31日

導入2回目を迎えた2022年度の大学入学共通テストでは、数学がいきなり難化し、平均点が大きく下がった(ⅠAⅡB合計200点満点で、117.61点(2021年度)から81.06点(2022年度)、つまり36.59点も下降)ことで受験生も混乱したのは記憶にも新しいところです。これに対する賛否両論はさておき、私はそろそろ国語の現代文の出題傾向も大きく変わるのではないか、と危惧しております。

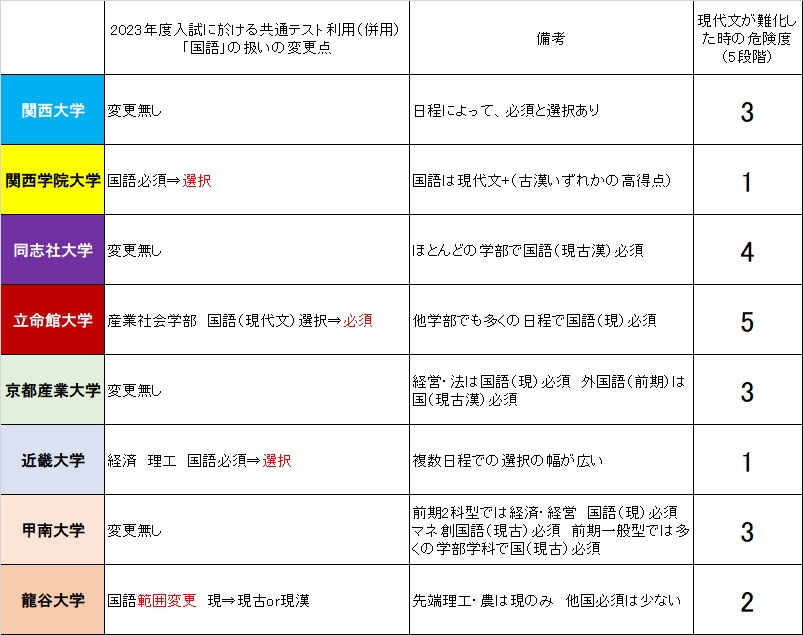

関西8大学に関して、共通テスト利用(併用)における国語の扱いを表にしてみました。(あくまでも簡略化した表記ですので、受験生は各大学の入試ガイドで確認してください)

もし、現代文が激ムズになったとして、その影響を5段階表記してみました。現代文(近世以降の文章)のみの利用でしかも国語を必須とする割合が高いと危険度が高く、古文+漢文を加えることで変化を小さくする、または国語を使わない日程や方式などの選択肢が広いなど急な難化の影響を避けられる場合は危険度を低く表記してみました。

すると、一番攻めているのは立命館大学。あえて今年から産業社会学部でも国語(現代文)を必須にするなど共通テストの現代文重視を強めています。一方、関西学院大学は国語を選択にし、しかも国語を使う場合でも、従来の現代文のみから古文・漢文の高得点を加えるという計算方法にするなど、リスクを下げる工夫がなされています。というわけで、国語の変化に対応する自信が無ければ、共通テスト利用では関西学院大学、近畿大学がお勧めで、逆に国語の問題傾向が大きく変わったとしてもその対応をしているから他の受験生よりも高得点が取れたよという場合は、立命館大学がお勧めとなります。共通テストまであと76日。個人的には受験生が動揺するような大きな変化が無い事を祈っております。

【2022年11月9日追記】

※大学入試センターから、2025年度大学入学共通テストの試作問題が11月9日に公開されました。国語に関しては大問追加(実用文)と試験時間の10分延長も併せて発表されました。従って、2023年度入試では大問数変更を伴う大規模な変更が行われる可能性は低くなりました。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2022年10月28日

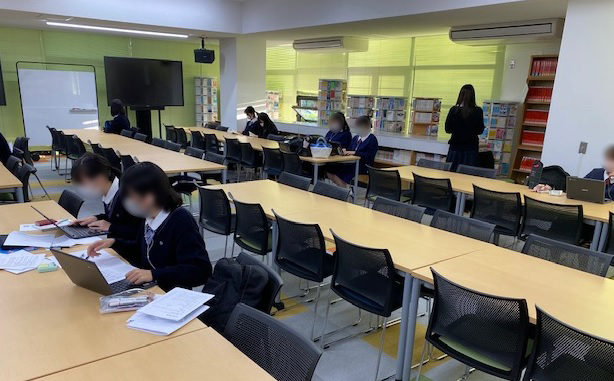

さて、放課後になりました。図書館を見てみましょう。こちらは学習コーナーにもなっていて、自習や調べ学習をしています。この図書館には生徒のノートパソコンから自由にプリントアウトすることができるカラープリンターも設置されています。

職員室前の質問受付コーナーです。たまたま今日は少なかったのですが、多くの生徒が先生に質問や相談に訪れるスペースだそうです。

グラウンドです。強豪ハンドボール部がゴールを自分たちで運んできて設置しているところでした。

体育館です。こちらも強豪バドミントン部とバスケットボール部。指導は先生方が手分けして行っているそうです。

筝曲部です。専門の先生の的確な指導を受けている最中です。このお2人も相当上手なのですが、押し手(音程を上げるために左手で弦を押し込む奏法)の加減について細かい指摘がなされていました。

最後は音楽部(軽音)。即席ライブで元気な演奏を聴かせてくれました。

というわけで、立命館コースがある、それ以外にも関西大学をはじめとして提携枠や指定校枠も豊富といった進路に関する安心材料だけではなく、国際バカロレアの理念を取り入れた教育活動と、それによって自分たちで考えて動ける人へと成長させてくれる学校だということがよくわかりました。入学希望者が年々増えている理由が少しわかったような気がします。すれ違う生徒さん方の自然で気持ちの良い挨拶からも先生方との関係の良さが表れているように感じられました。

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 高等学校・高校入試 |

2022年10月27日

10月24日の日本教育新聞に、国際バカロレア教育・有識者会議が「これまで中心だった高校段階(DP)以外にも、中学段階(MYP)の普及に力をいれていくことで一致した。」との記事がありましたが、国際バカロレアのMYP認定校は日本の一条校(普通の中学校か中等教育学校)では15校、近畿圏では大阪教育大学附属池田中学校と育英西中学校・高等学校の2校しかありません。

そこで、育英西の授業を見たくなってお邪魔してきました。

古文の授業です。高校1年生の10月末、当然助動詞の識別など古典文法を中心に学ぶ時期ですが、おや、4人ずつの班を作って何かしているぞ。

作品に登場する人物の心情を互いに考えて、1枚のプリントに書き込んでいくというグループワークです。生徒たちは活発に意見を出し合っています。古典を学ぶことの楽しさを実感させる実践に感動です。

こちらも国語の授業です。ここでも協同学習が行われています。

こちらの英語の授業では、ついに生徒が立ち上がっています。これは二人組でじゃんけんで勝った方が立ち上がって、もう一人にプリントからの出題をしているところです。

英語の授業とは別に英語コミュニケーションの授業が用意されています。何とネイティブが2人入っての授業。しかも全員立ち上がって会話の練習をしています。

というわけで、座って先生の話を聞いてノートに写す、といった授業がありません。一部のコース生のみを対象とするDPではなく、全員を対象とするMYPを導入したからこそ、すべての授業がこんなに刺激的になっているわけです。中学生でこのような教育を受けた生徒が中心となって、高校からの入学者にもこの教育方法が定着しているのでした。恐るべし・・・(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 高等学校・高校入試 |

2022年10月26日

近畿圏では10月~11月といえばプレテストの季節。土日祝は複数の私立中学校でプレテストが開催されており、11月6日(日)も8校での開催が予定されています。その中の1校、羽衣学園についてのお話です。

高石市の羽衣学園(え?堺市では?という疑問がうまれた方、テニスコートやお隣の羽衣国際大学の学生会館は確かに堺市西区ですが、中高の校舎は高石市です)は、1923年開校、つまり来年が創立100周年となります。2013年に共学化して今では中学校は1学年60名規模、高校は500名を超える大きな学校へと成長しました。

90周年事業で建設された新たな校舎で展開される多彩な学習活動も魅力ですが、女子校時代から強豪で知られているホッケー部をはじめとしてクラブも盛んな元気な学校です。

というわけで、今入学すると一緒に100周年のお祝いをすることができます。中学受験の皆さん、いかがでしょうか?

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2022年10月25日

このエントリーでも数回紹介させていただいた京都市東山のノートルダム女学院中学校・高等学校ですが、昨年度の卒業生数は102名という小規模な女子校です。しかし、学校のHPや動画を見ても、在校生の元気な姿が印象的で、まさに生徒が主役である学校だと感じさせます(先生方の影が薄いってこと?という意味ではありません。悪意のある解釈をしないでください)。

この100名前後の卒業生に対して関関同立の推薦枠が49名分あるという、安心材料もありつつ、京都大学への進学者も毎年いるなど、大学進学に関しても素晴らしい実績が出ています。

本当はこのような学校には中学校から(いや、本当は小学校から)通っていただきたいのですが、中学からの進学は40名強、つまり高校募集のお席も50名強空いております。大学進学も考えるのであれば、この学校を選択するのもお得ではないでしょうか。ひとまずこの学校の雰囲気を実際に訪問して感じるのが一番です。オープンスクールは事前予約制・早い者勝ちとなっております。お申し込みは学校HPからどうぞ。この高校のオープンスクールは今回で最後ですよ。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年10月24日

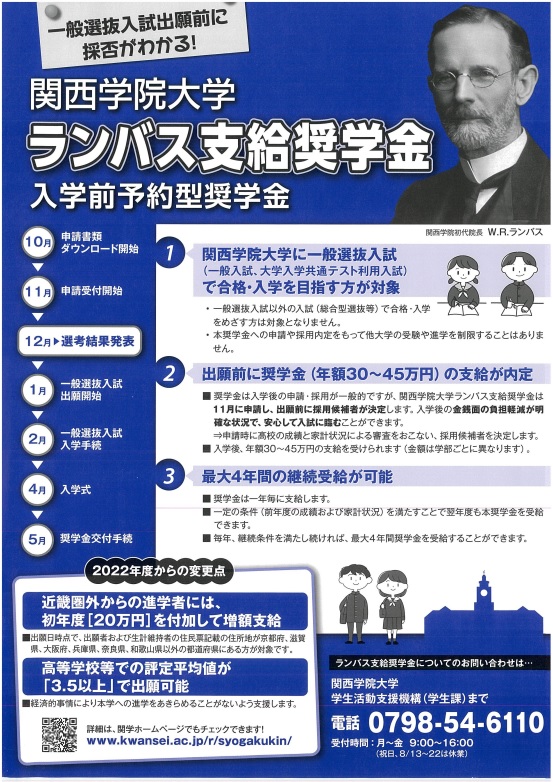

今から133年前の1889年、神戸市の原田の森(現、王子動物園、当時は針葉樹林)に宣教師で医師でもあったウォルター・ラッセル・ランバス(Walter Russell Lambuth)によって関西学院が創立された、というのは知られている話ですが、このW.Rランバスというのは、アメリカで神学博士と医学博士を取得し、その後同じく宣教師の父親と共に67歳で病死するまで日本だけでなく世界への布教に努めたという方でございます。で、この関西学院を創立したのは何と35歳の時。地縁も財力も無い若者が理念と理想だけを武器に融資や寄付を募ったそうですが、今を思えば何というバイタリティーなのでしょう。そのランバスさんの想いを受け継ぐべく、奨学金にもランバスさんの名前がついています。

前置きが長くなりましたが、「ランバス支給奨学金」は世帯収入の基準はありますが、評定3.5以上で申請できるという、まあまあハードルの低い奨学金です。ご覧のように学部によって異なりますが、年間30~45万円の支援が。年間45万といえば、毎月3万7千5百円頂けるというわけですから、バイトを減らしてその分勉強できますね。返還義務が生じる場合などの詳細は学校HPをご確認ください。

ランバスさんのお墓は六甲の再度公園近くの神戸市立外国人墓地にございます。奨学金が頂けることになった学生は、年に8回ある一般公開を利用してお参りしておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |