140年以上も前、京都御苑の北側の薩摩藩邸(当時の地主は相国寺)の広大な跡地を大政奉還後、京都府が接収、民間に払い下げられ、それを手に入れたのが新島襄というわけで今の場所にある同志社大学と、京都御苑の西側に120年前に誕生した「京都法政学校」を前身とする立命館(その後衣笠球場の跡地に移転)は何かとライバル。両校野球部の試合「同立戦」の応援合戦も名物なのですが、昨日までまとめた学部ごとの一般入試の実質倍率を比較して、「勝手に『同立戦』」をしてみました。(いやいや、それを言うなら「立同戦」でしょう、と心で突っ込んだあなたは立命館出身・・・)

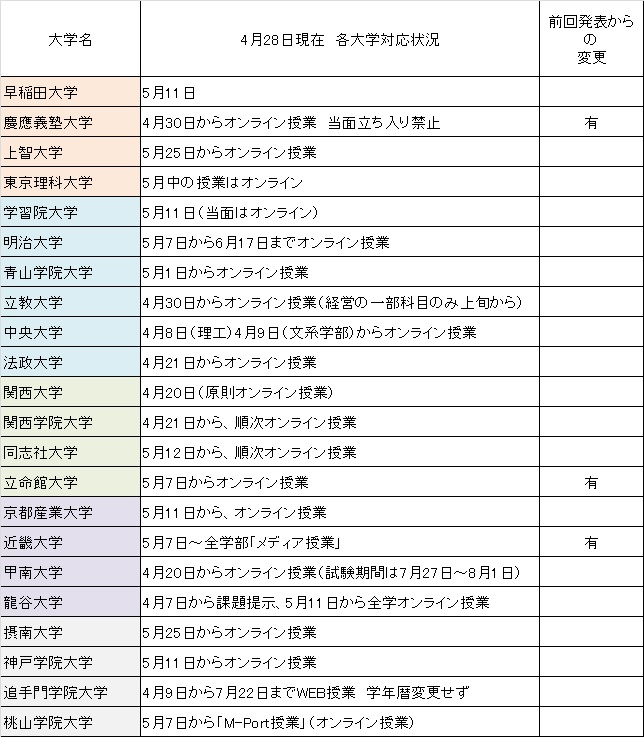

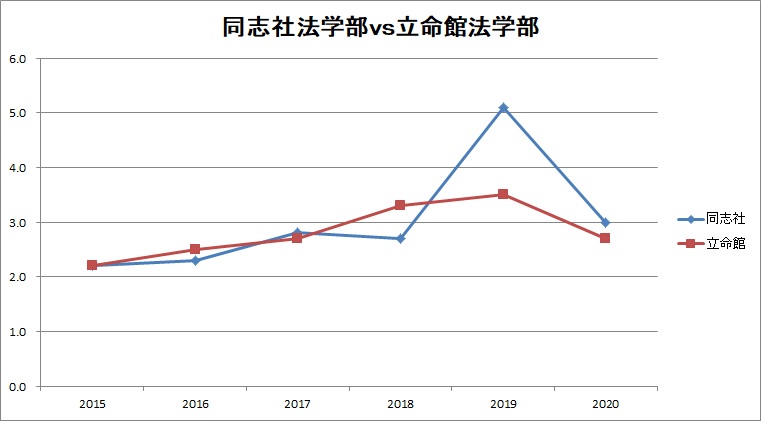

まず、双方伝統の法学部での比較です。今年の募集定員は同志社484名、立命館720名となっています。ご覧のように実質倍率は2015年から2018年はほぼ同じような動きをしていますが、2019年に志願者が増え、合格者数を減らした同志社が一気に難化。但し、それ以外ではやはり似たような動きをしています。ということで、同志社にとっては2019年度の圧勝以外はほぼ引き分け状態です。

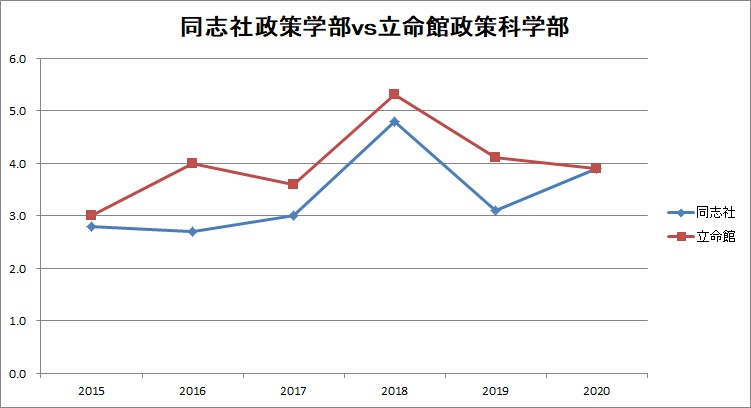

次に本当は少し専門分野がずれるのですが、同志社の政策学部と立命館の政策科学部を比べてみました。これも今年の募集定員は同志社204名に対し、立命館は410名と約2倍の規模になっています。両校ともグラフの形は似ていますが、全体的に大阪いばらきキャンパスの地の利も味方につけた立命館が必ず上に来ています。しかし2020年は立命館が下がって、同志社が上がり、同率となりました。いよいよ同志社逆転のチャンスです。広報の皆さん、頑張ってください。(続く)