いよいよ本日最終回、ベスト3の発表です。

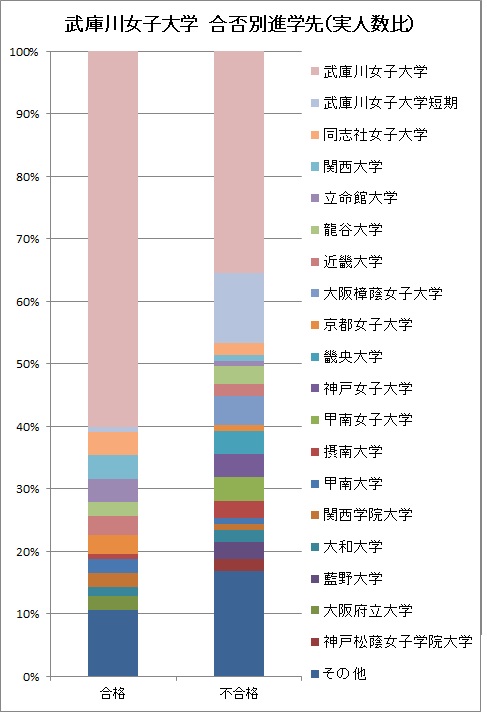

第3位は・・・以前このエントリーでも紹介した日本最大の女子大学である武庫川女子大学。やはり学部再編が効いたようです。当グループからだけで138件も昨年より多く出願しています。この学校の併願の特徴は武庫川女子大学短期大学部も受験するという作戦。阪神間では抜群のブランド力ですね。

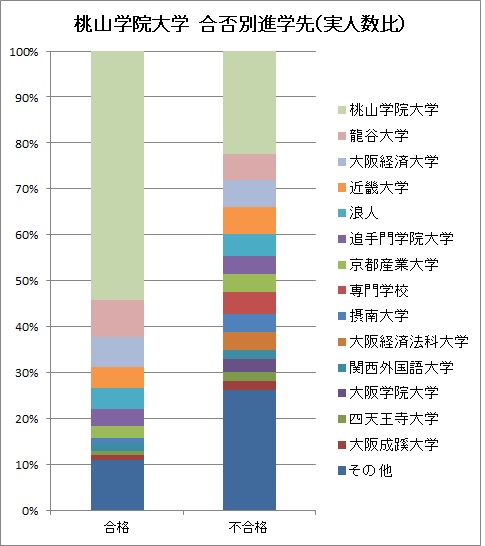

第2位は・・・桃山学院大学。今年は近畿大学出願減が桃山学院にとってはプラスに作用したということでしょうか。もちろん元から強い国際教養系が強いミッション系のイメージに加え、今年からビジネスデザイン学科が大阪中心部の阿倍野区(桃山学院中高の敷地内)に移転というニュースも追い風となった形です。(とはいえ、ビジネスデザイン学科は募集単位が少ないので、実際に出願が増えたのは経営の経営・経済・社会・国際教養といった学部です)

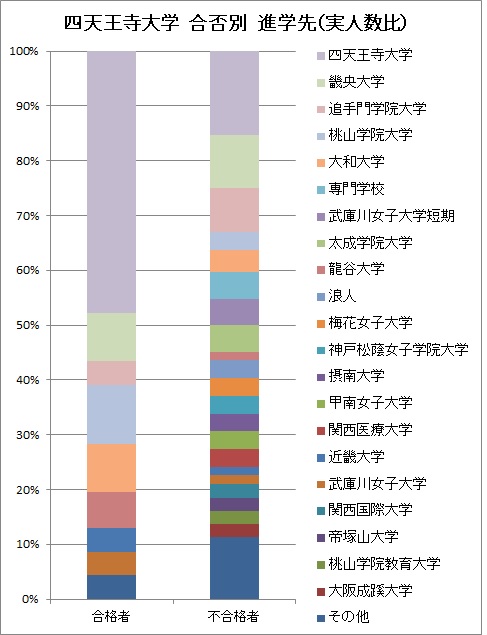

併願状況はご覧の通り。龍谷・大阪経済・近畿というところが多いですが、合格者の半分以上が入学者となっていますので、桃山学院を第一志望と考えた受験生も増えたようです。

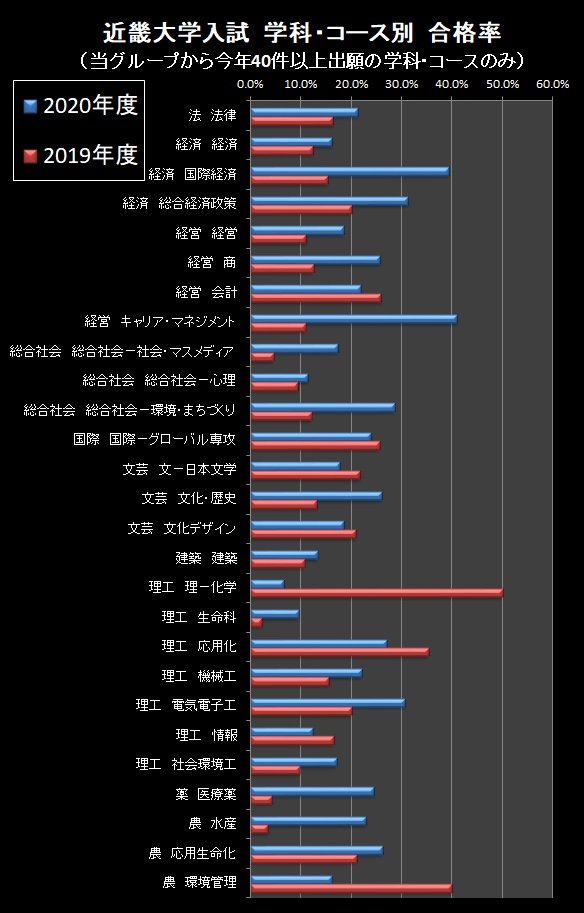

さて、今回のランキングの第1位は京都産業大学。これも比率では112.4%ですが、実人数が多いので1位となりました。学部の改組や新設が毎年のように行われるなど、時代に合わせた大学づくりが進んでいますが、それに合わせて定員の変更も発表され受験しやすさを印象付けるなど広報にも工夫が見られました。そのため当グループからだけでも200件近く出願数が増えました。特に経営・経済・現代社会の人気は厚かったといえるでしょう。

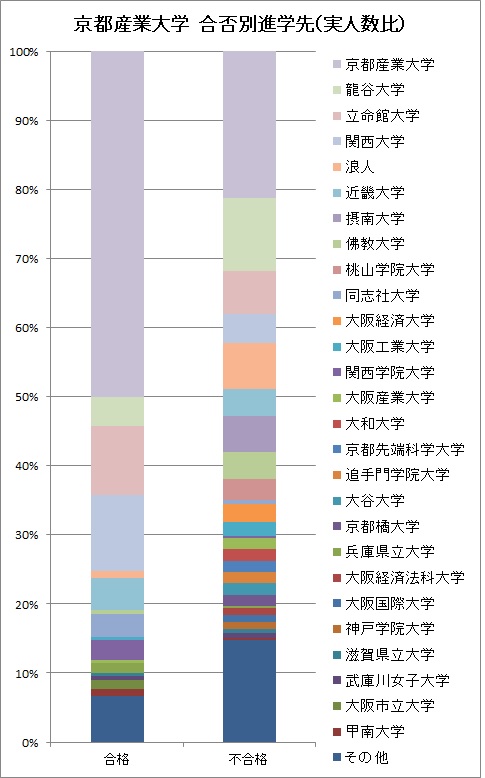

合格者のうち約半数は他大学に進学しています。主な進学先は龍谷・立命館・関西・近畿・摂南・・・、ということですので、それらの大学の併願として選んだ受験生も多かったということです。しかし、昨年よりも入学者数も増えていますので、京都産業大学の魅力を感じた受験生も増えたということではないでしょうか。

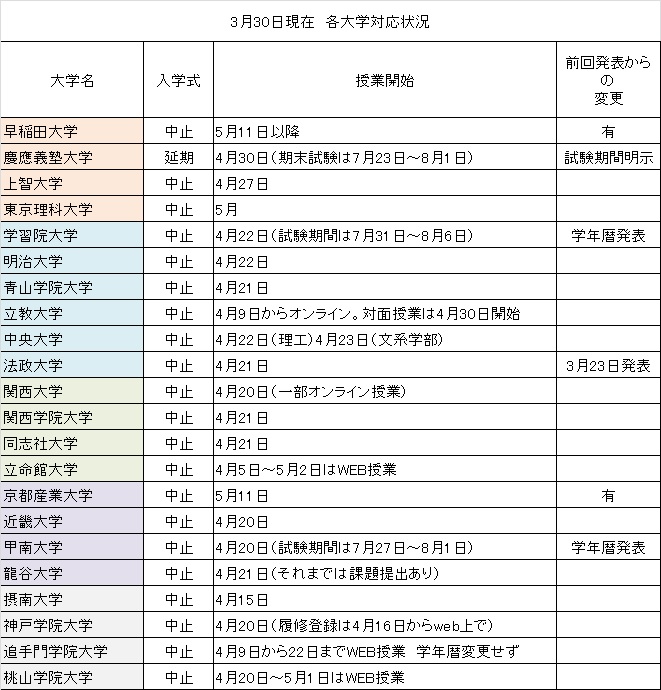

今年の新入生はせっかく合格したのに、入学式も新入生歓迎の行事もなく、授業も本格的には始まっていないという異常現象ですが、事態が鎮静化したら是非、積極的に大学を利用し、次の入試に向けたオープンキャンパスも盛り上げてほしいと思います。次年度の受験生も参加して、自分の眼でその大学の魅力を確認していただきたいものです。