「文部科学省は16日、大学入試センター試験に代わって2020年度に始める新テスト「大学入学共通テスト(仮称)」の実施方針案と問題例を公表した。国語と数学は記述式問題を3問ずつ出題。英語は20年度にも共通試験を廃止し、民間の検定・資格試験に移行する。「知識偏重」から脱し、思考力や表現力を測る入試への一歩とする。」(17日 日本経済新聞)

***************************************

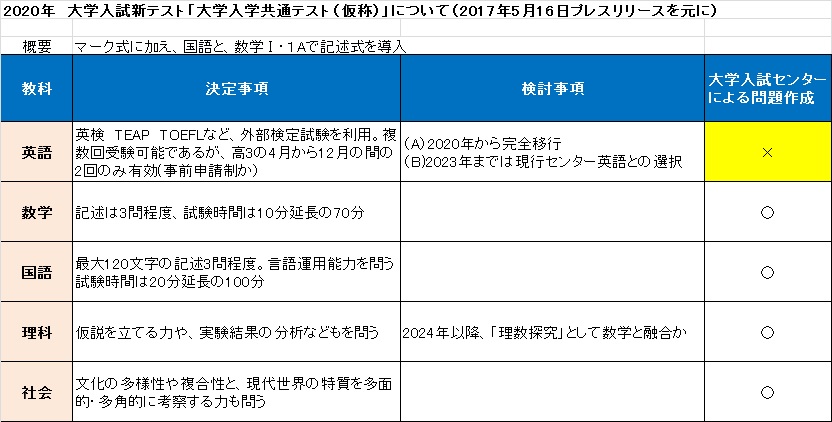

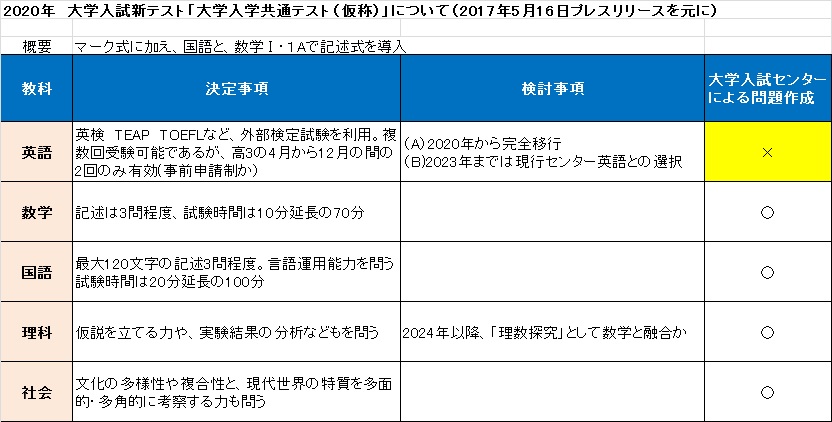

新テストについて、また少し動きが見られました。今回のプレスリリースでは新テストの名称が、「大学入学希望者学力評価テスト」という寿限無的な名前から、「大学入学共通テスト(仮称)」と変わったところと、数学や英語の問題例が示されたところが新ネタですが、NHKニュースでは、「センター試験から英語がなくなる」という表現がなされたそうで、確かに英語で民間試験を利用ということは、国として問題作成を放棄することだなぁと改めて感じました。当然ですが大学入試は指導要領とシンクロしており、スポーツに例えればルールがあって、それを身に着けた選手を、審判が判断するというのと同じようなものだと思うのですが、指導要領と関係ない文脈で作られた検定試験で合否を決めるというのは、いきなり審判から「おれがルールブックじゃぁ」といわれるようなものかもしれません。と、愚痴っていても仕方がないので、学校も英検やTOEFLに対応できる授業に切り替えなくてはいけません。(開成教育グループでは昔から英検の準会場となるなど英検に対して積極的に取り組んでおります。)それはさておき今までに発表された内容も含めて、簡単にまとめてみました。

英語については(A)案と(B)案がまだ決めきれていないとのことで、6月に発表される見込みです。ところでその(B)案の2023年というのはなんだろう、4浪までOK?? という意味ではございません。

先に述べたように、指導要領とテストは関連しますので、改訂された指導要領で学ぶ高校生が受験を迎える2024年には教科、科目も含めて大きな変更が見込まれます。特に「理数探究」という科目が高校で設置されますので理科と数学を融合した合科型のテストも導入されるようです。(実はこの科目名は「数理探究」と高大接続システム改革会議最終報告では表記されていましたが、数理=数学の理論、という意味もあるので、中教審としては 理科+数学=「理数」とするようです。)このように大きく大学入試が変わるのは実は2024年、つまり今の小5も大きな影響を受けることになります。小5以下の保護者の皆様、大学受験は高校になってから考えようとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、中学校、小学校のそれぞれの段階での学習も重要になってきます。一日も早く、変化への対応力の高い開成教育グループにお越しください。

あと3年後(またはあと7年後)に迫った新テスト、また新たな内容が判明しましたらここでお知らせしていきたいと思います。