あけましておめでとうございます。年末年始ということで、特別においしいものを召し上がった方もいらっしゃると思いますが、今回は「食」と大学についてお伝えしたいと思います。

「食」に関係のある大学の研究分野といえば、「家政学」や「栄養学」の分野での、いかに必要な栄養素を摂取するためにおいしく調理するか、という方向性と、「食品科学」「食品工学」が扱っているように、加工食品を作るための技術を開発する、というアプローチがメインでした。もちろん品種改良や栽培方法によっておいしくて生産性の高い農作物を作る「農学」「生物工学」という研究分野も古くから盛んに行われているのですが、一般の消費者からすると、どの大学のどの研究がどの食品に結びついているのかがあまり伝わっていなかったように思います。

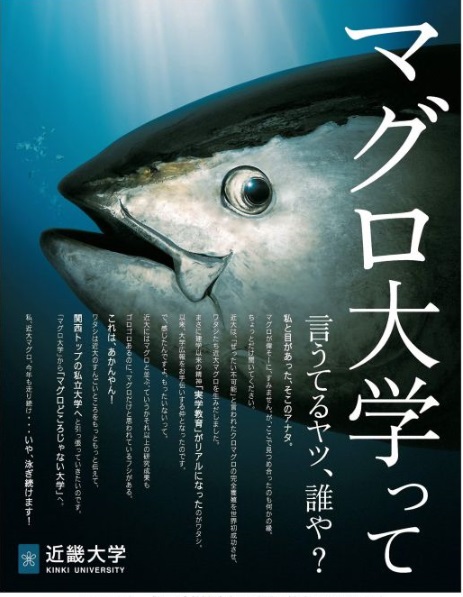

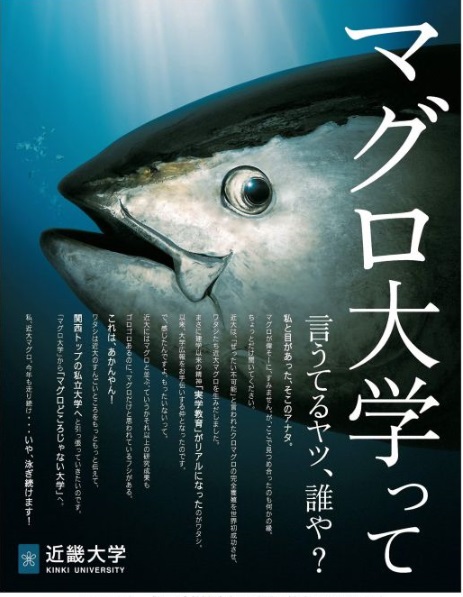

その点、近畿大学の「近大マグロ」は、水産研究所での長年にわたる地道な研究がわかりやすく一般に伝えることができた先進的な例だといえるでしょう。

(これは1年前の近畿大学の新聞広告です)

そこからの刺激もあったのでしょうか、最近は大学発の食品に関するニュースがよく見られるようになりました。

半年ほど前ですが、東京新宿高島屋で「大学は美味しい!!」フェアという大学発の食品を集めた催しが行われました。そこには信州大学の「ブナの実羊羹」、立教大学の「レジどら」(という名前のどら焼き)や、東京農業大学の味噌と、東京大学が養殖したわかめを使ったみそ汁などが提供されました。日本大学生物資源科学部からはミントを食べさせた豚「日大ミンとん」を使ったロースハムとベーコンも出品されましたが、加工に携わった学生たちも販売を行い、直接消費者の声を聞くことができたというメリットもあったようです。

全国で唯一「醸造」の名がつく学科を持つ東京農業大学は日本酒だけでなく、大学が栽培したヤムイモを使った焼酎やビールなどを産学協同も含めて製造、販売しています。この大学ではこれ以外にもお菓子やジャムなど数種類の食品をHPで直売しています。

山梨大学生命環境学部地域色科学科にはワイン科学特別コースというコースがあり、ワインの製造の研究・開発が行われています。

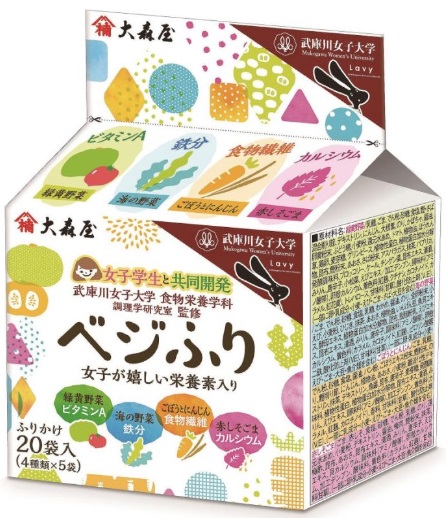

関西の大学も負けていません。武庫川女子大学食物栄養学科調理学研究室は大森屋とのコラボで「ベジふり」というふりかけを開発しました。ふりかけの袋に武庫川女子大学のキャラクターも描かれています。

大手前大学の健康栄養学部には「大手前大学カレー研究所」が作られました。そこからの発信も今後楽しみです。

奈良女子大学は奈良漬を使用したサブレやカステラなどのスイーツを開発し、一般向けに販売されています。

さて、ブームの火付け役となった近畿大学では付属農場で作った「近大みかん」も数量限定ですが一般販売しています。例年学生向けの販売もあるようです。房や皮が薄くて食べやすく、糖度も酸味も適度で大変食べやすいとのことです。

エースコックから「近畿大学水産研究所×つるとんたん監修スーパーカップ1.5倍近大マグロ使用魚だしカレーうどん」が発売されました。220円(税抜)で全国のコンビニで手に入るようです。お手軽に近畿大学の味を楽しむことができそうです。

このように大学による「食」に関する研究や発信も盛んになっています。食べることが大好きな(?)高校生の大学選びの参考にしてもらえればと思います。

というわけで、今年もこのマグロ、いやブログをよろしくお願い申し上げます。

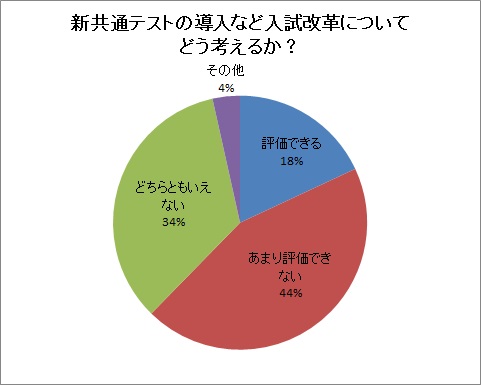

まず、一つ目の結果ですが、御覧のように「あまり評価できない」が44%と「評価できる」の18%の2倍以上となっています。複数回実施、記述式導入など概要が示された後で、複数回実施を今回は見送り、記述式問題を長短(難易)2種類に分けて、長い(難しい)方の記述の採点は個別の大学に任す、と方針が揺れ動くなど、実現に向けた議論・検討が不十分なようにも思えます。制度の変わり目というのは受験生にとってだけでなく、今までのシステムの中でノウハウを積み上げてきた進学校にもストレスがかかるところだと思いますが、具体的な内容がなかなか決まらないというのが一番心配なところだと思います。

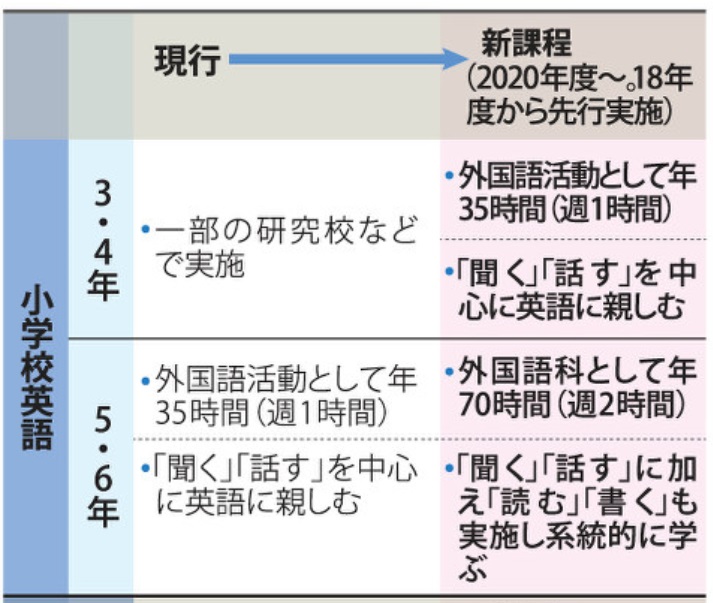

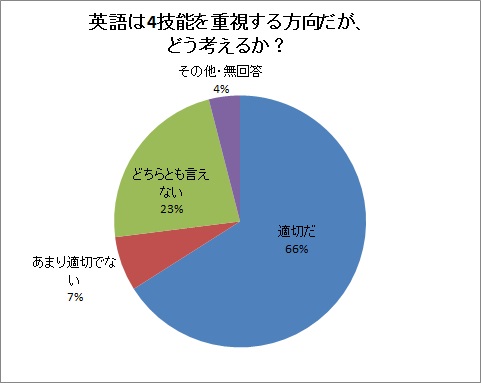

まず、一つ目の結果ですが、御覧のように「あまり評価できない」が44%と「評価できる」の18%の2倍以上となっています。複数回実施、記述式導入など概要が示された後で、複数回実施を今回は見送り、記述式問題を長短(難易)2種類に分けて、長い(難しい)方の記述の採点は個別の大学に任す、と方針が揺れ動くなど、実現に向けた議論・検討が不十分なようにも思えます。制度の変わり目というのは受験生にとってだけでなく、今までのシステムの中でノウハウを積み上げてきた進学校にもストレスがかかるところだと思いますが、具体的な内容がなかなか決まらないというのが一番心配なところだと思います。  一方、英語の4技能を重視する方向については66%の学校が「適切だ」と回答しています。国際化社会の中で、英語を使ったコミュニケーション能力は必要だと考えている先生が多いということでしょう。但し、これに関しては英検など既存の民間団体の試験も使うという点で、イメージがつかみやすく支持されているという側面もあると思います。 2020年といえば東京オリンピック開催の年です。もちろんオリンピックも大規模な準備が必要なイベントだと思いますが、新テストは日本の教育水準に直結し、今後も続けられる教育システムの根幹です。文部科学省をはじめ、関係機関の皆さんは、十分な議論と検討を尽くしていただき、より周到な準備をお願いしたいと思います。

一方、英語の4技能を重視する方向については66%の学校が「適切だ」と回答しています。国際化社会の中で、英語を使ったコミュニケーション能力は必要だと考えている先生が多いということでしょう。但し、これに関しては英検など既存の民間団体の試験も使うという点で、イメージがつかみやすく支持されているという側面もあると思います。 2020年といえば東京オリンピック開催の年です。もちろんオリンピックも大規模な準備が必要なイベントだと思いますが、新テストは日本の教育水準に直結し、今後も続けられる教育システムの根幹です。文部科学省をはじめ、関係機関の皆さんは、十分な議論と検討を尽くしていただき、より周到な準備をお願いしたいと思います。