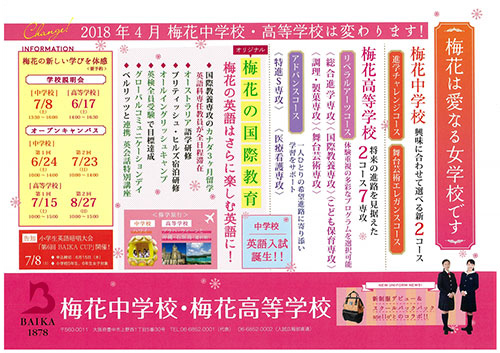

こちらは、弦楽部の練習。2年生以上の合奏です。MozartやBeethovenを聞かせてもらいました。この人数とは思えない音量の、熱意あふれる演奏です。

それに続いて大阪環状線の各駅発車メロディーのメドレーを聴かせてもらいました。どこにそんな楽譜があるのかと思えば、これは顧問の先生が編曲なさったとの事、じつはこの先生は作曲家なのでした。校長先生も吹奏楽の指導をされているし、案内してくださった先生も吹奏楽の指導をされているとの事、音楽の指導ができる先生はいったい何人いらっしゃるのでしょうか。ところで、この学校では音楽が6年間必修だそうです。

学校のHPに学校としての教育方針が端的に示されていました。3つ目を見て・・・納得です。

最後に礼拝堂を見せていただきました。カナダ製のパイプオルガンが光っています。ストップが8つの2段鍵盤、パイプオルガンとしては小型ですが、高級外車以上のプライスだと思います。いいなぁ、ここの音楽の先生はパイプオルガンも弾けるのですね。

ホールとしても響きが素晴らしいこの場所で、弦楽部の定期演奏会が開催されたとの事。贅沢です。

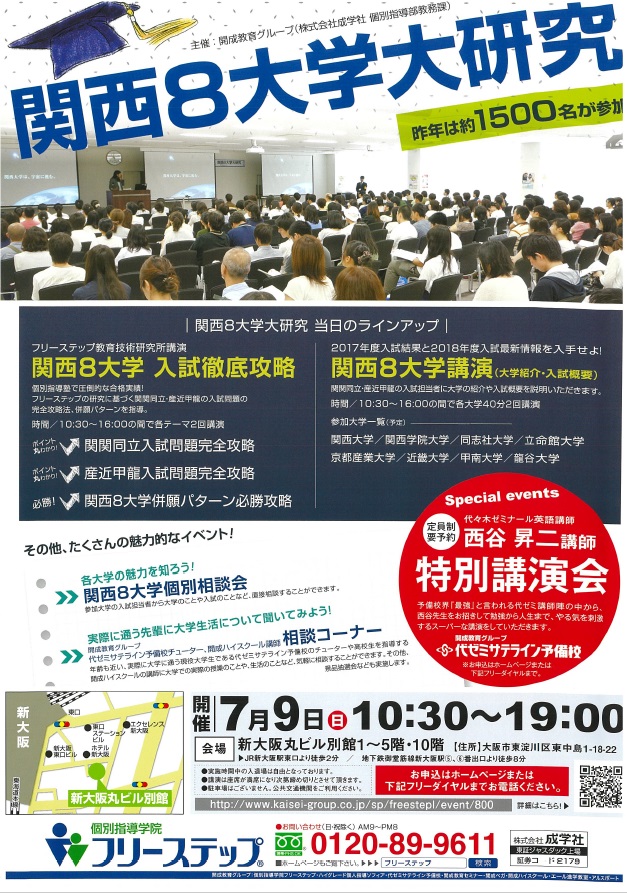

実はその弦楽部の皆さんには9月18日(月祝)の「開成進学フェア」で演奏をお願いしています。まだ曲目は決まっていませんが、皆さんぜひ楽しみにしていてください。