7月22日、大阪枚方の常翔啓光学園で「イノベーション教育」の特別講座が開催されるとのことで、学校のご厚意で見学させていただきました。

今回初めての取り組みとのことですが、中高大連携事業の一環として、大阪工業大学RDC(ロボティクス&デザインセンター)の協力を得て、希望者参加の形式で行われた中学生向けの講座です。今回は新しい乗り物を自分たちで考えだしてみよう、というテーマなのですが、面白い発想力を競うのではなく、情報の抽出とその整理方法、具体化、最後にそのプレゼンテーションまでを1日で行ってしまおうというアクティブラーニングの講座です。

今回の参加希望者は26名、乗り物についての内容なので男子が多いのかと思っていましたが、実際には女子が11名参加していました。また約半数が中3生でした。講義も含めて3時間という限られた時間の間に何か生み出すことができるのでしょうか。

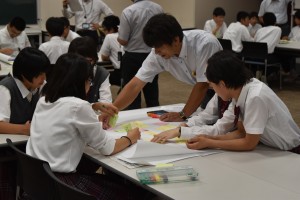

まず、最初に大阪工業大学 工学部ロボット工学科 中山学之 准教授より、本日の獲得目標やデザイン思考とは何かについての講義が行われます。生徒の皆さん神妙に聞いています。

次に、トヨタ自動車の方から「WINGLET」(ウイングレット)という立ち乗り電動二輪車の紹介があります。この講座のために名古屋から運ばれてきたものです。実際のショッピングモール内での実験映像などを紹介しながら、デザイン上で気を付けた点などが紹介されます。

いよいよ待ちに待った「WINGLET」(ウイングレット)の試乗です。ピンク色の帽子は安全のためのヘルメットの代わりです。さすが中学生、30秒ほどの練習後、簡単に乗りこなすことができました。

学校の先生も難易度を上げるためにロードコーンを並べたスラロームを作りましたが、これも難なくクリア。生徒のテンションも上がります。

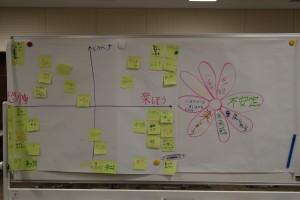

一方、その間他の生徒はマインドマップに貼るために付箋紙に気が付いたことを書き込んでいます。この乗り物のいい点や改善したほうがいい点を自由に書き込んでいます。

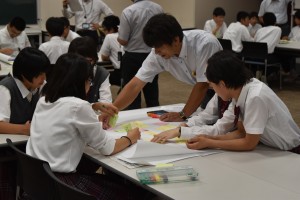

さて、部屋に戻ってから、その内容を模造紙に貼りこんでいき、似たような内容をグループにしていきます。それぞれの班には大学の先生方がついて助言をしていきます。

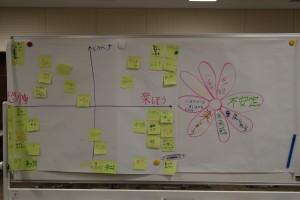

そのうちその中から二つの要素を取り出して、2次元の軸に表していきます。中学生らしい自由な発想の2項対立が面白いです。

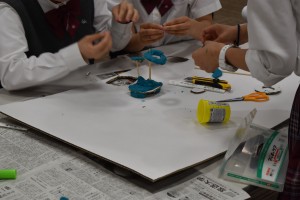

ここから抽出された要素をまとめているうちに、新しい乗り物のイメージが膨らんできます。そして、それを粘土細工で形にしていきます。やはり最初に乗った「WINGLET」(ウイングレット)に少し影響を受けているようですが、それぞれ独自なものを作ることができました。

最 後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

わずか3時間弱の間にそれぞれ面白い「未来の乗り物」のアイデアを出しましたが、実際にトヨタ自動車で同じような案を思いつくのに2年かかったものもあるそうで、中学生の柔軟性の高さも実感できました。

終わってからの生徒さんたちのアンケートも、「楽しかった」「ウイングレット欲しい」「製品開発の大変さと楽しさが分かった」「プレゼンを頑張りたい」「高齢者のための製品を開発したい」「いろんなアイデアが出てきて楽しかった」「デザイン思考と聞いてもっと難しいものかと思っていたが、楽しかった」「トヨタの開発に参加した気持ちになった」など実際に参加した生徒の目線からも大変効果的だったこともわかります。

今回の企画は大学や企業の協力も大きいと思いますが、そのコーディネートをなさった学校の先生方のご苦労も大変だったと思います。しかし今回はその先生方も楽しんで一緒に参加している姿がとても印象的でした。また、発想を整理するという、今までなら大学に入ってから学ぶような考え方を中学生の間に触れることができるというのは実にすばらしいことだと思いました。

今回参加した彼らの将来がとても楽しみに感じます。