かつては大学入試といえば1月の大学入試センター試験を皮切りに、2月、3月がピークでした。しかし今では私立大学入学者のうち、6割以上が年内に行われる選抜で占められており、年明けからの入試で入学する方が少数派となっています。

今年も当グループの高校生、高卒生が大学入試に臨んでいますが、年内入試の状況について、各年度の12月15日前後のデータを元に分析してみました。

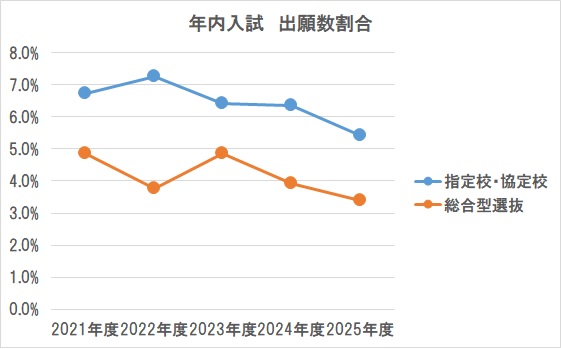

年内入試の全出願(のべ数)を「指定校・協定校」(内部進学含む)、「総合型選抜」、「公募制推薦」に分類して、それぞれの占有率を計算してみました。すると・・・

世間では「総合型選抜」が広まっているといわれていますが、ウチの塾生に限定すると次第に減っています。また、「指定校・協定校」も減少しています。つまり「公募推薦」が増えているということになります。

(仮説1)ウチの塾生の学力層が上がった。

年内入試枠が比較的少ない関関同立を2月の日程で受験するために、併願が可能な公募推薦を利用するようになった。(→関関同立や国公立の実績が上がればこの仮説が正しいことに)

(仮説2)ウチの塾生が強気になった

年内で進学先を決めるよりも、勉強の楽しさがわかってきたので、学力で勝負したくなってきた。(→ちょっと願望も入っている仮説)

(仮説3)総合型選抜をメインで考えている受験生はウチの塾に来なくなった。

探究活動や専門分野のリサーチで時間がとられ、机上の学習がメインの学習塾に行く余裕がなくなった。(→高3生の数は増えているんですけどねぇ)

など、いろいろ考えてみましたが、答えは4月になるまでわかりません。

大きく入試制度を変更した甲南大学だけでなく、学内併願や日程や判定方式の追加など公募推薦が受けやすくなったのも影響しているかも知れません。

年内にひとまず合格を勝ち取った受験生は年明けにワンランク上を、そうでない受験生は受験校のレベルを下げるのではなく、自分の学力を上げて年明け入試にチャレンジして欲しいと思います。