2020年9月29日

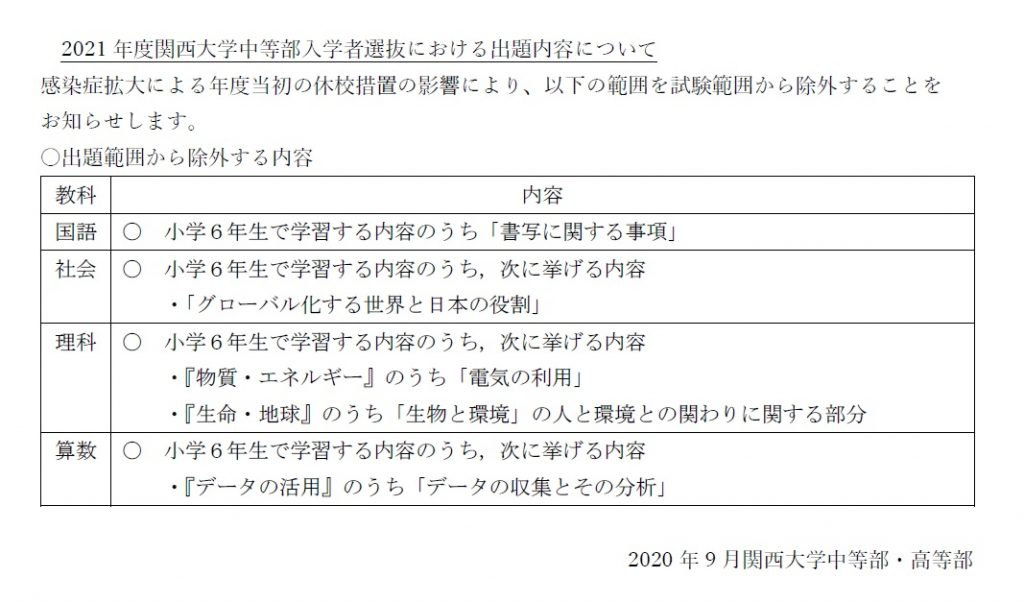

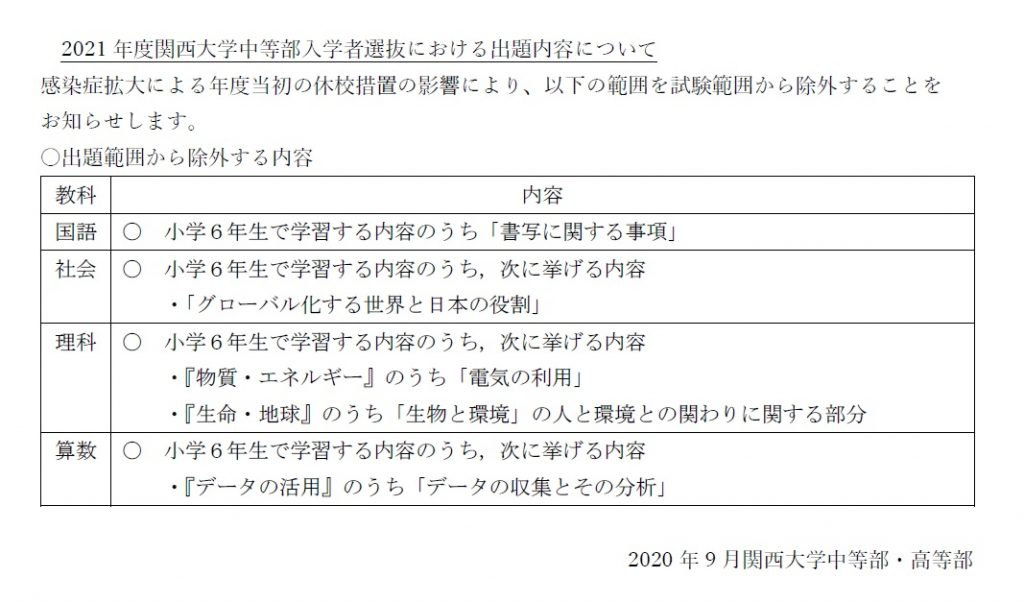

関西大学中等部のホームページにこのような文書が添付されていました。

つまり、今年に関しては学校の休校期間があったため、出題範囲について除外される部分がありますよ、というお知らせなのです。大阪府の公立高校のように、高校入試では同様の発表をしている学校がありますが、中学入試でも同趣旨の考慮がなされる場合があるという事です。今後他の中学入試でも同じように除外範囲を発表する可能性がありますので気を付けておきましょう。 まあ試験に出ない範囲を勉強するのは無駄だというわけではありませんが、1点を争う入試に於いては、やはり出題されない範囲の優先順位は下げておくべきでしょう。中学入試は1月ですので、この除外された範囲を勉強するのは、その後にしましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年9月28日

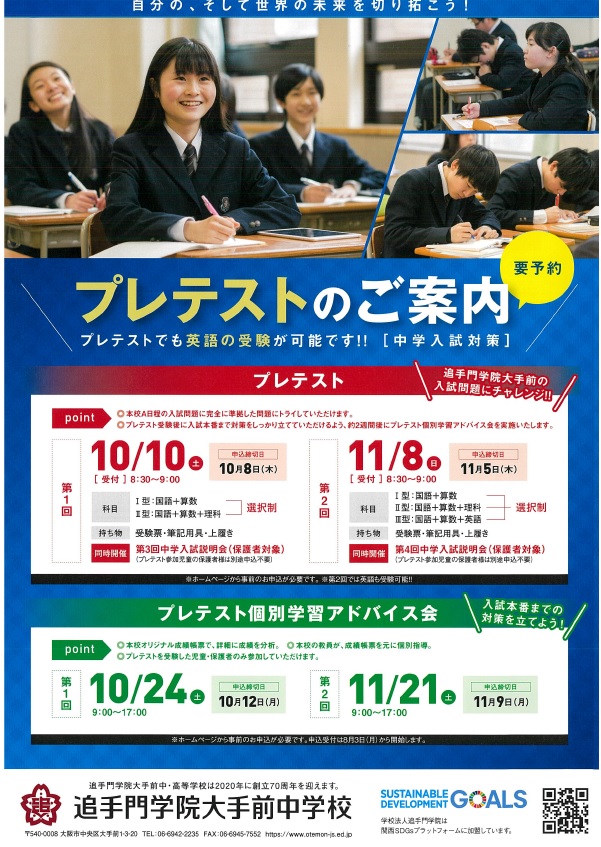

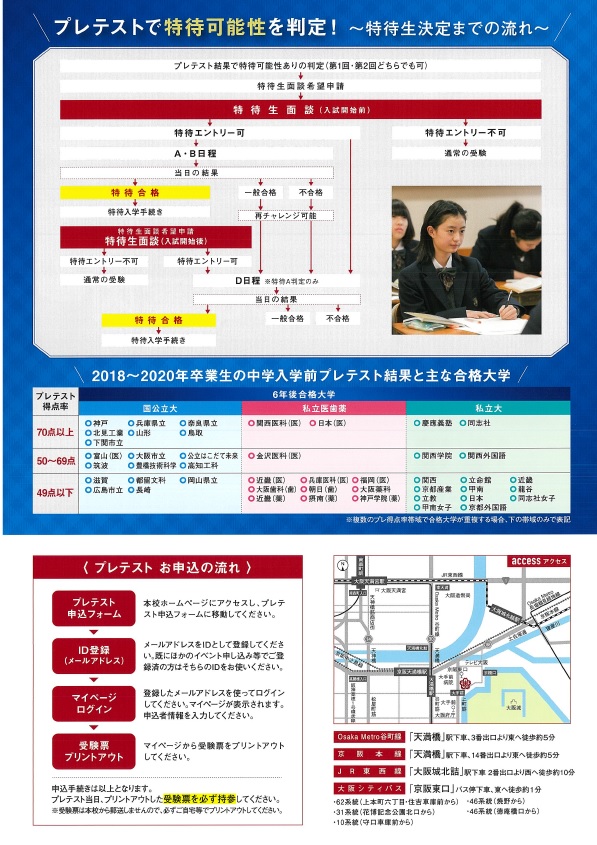

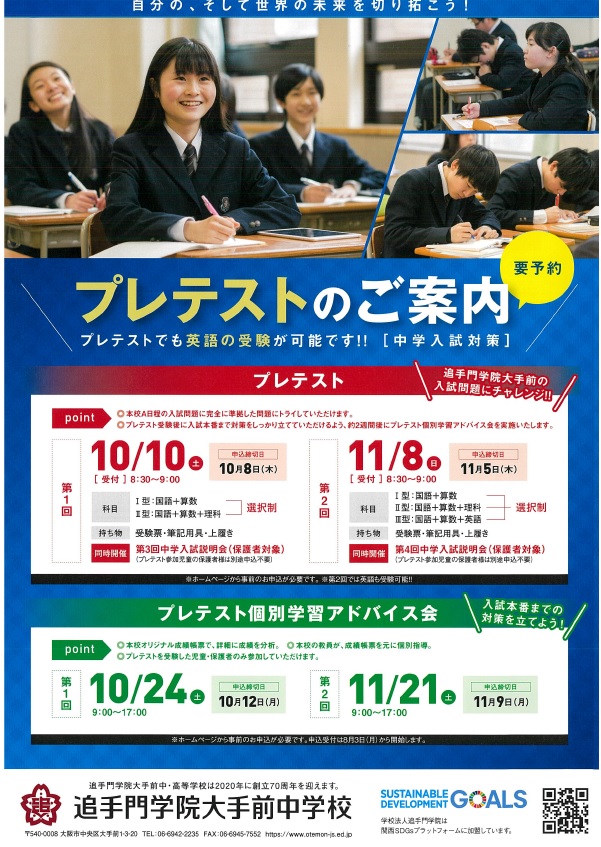

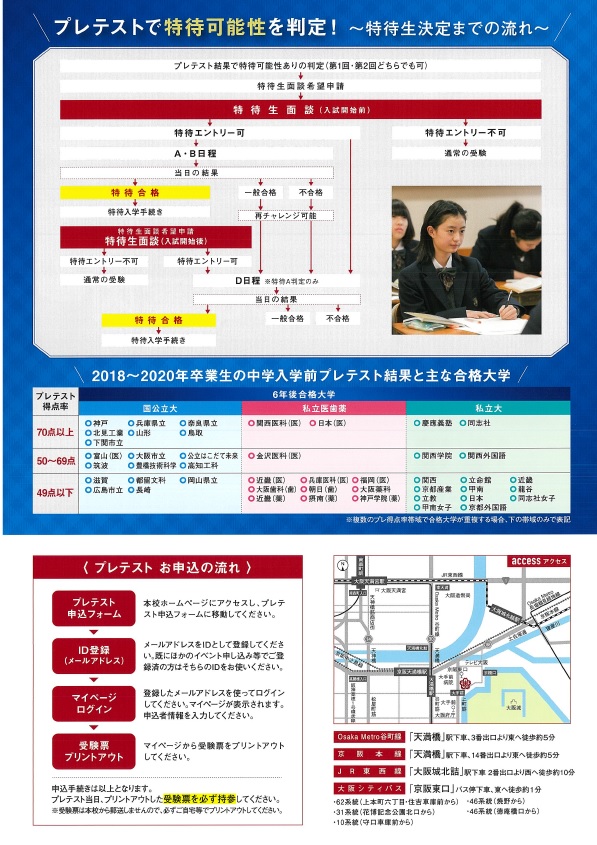

このエントリーで先日追手門学院中学校のプレテストを紹介しましたが、こちら追手門大手前中学校でもプレテストが用意されています。追手門学院と同じように「特待生」になれるかも、の判定が出ますが、このプレテストを受けた人はその6年後にどうなったのか、という資料までついています。これは小6時点で点数が取れなかったとしても6年間の間に国公立大学に進めるまでになります、というこの学校の指導力の高さを証明するものでもあります。 申し込みについては学校HPをご確認ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年9月25日

(昨日の続き)JAPAN e-Portfolioのための研修に参加し、ICT機器を生徒に購入させて準備してきた先生方のご苦労と、その先生の言葉を信じて先生と一緒に受験生が準備や記録を重ねてきたデータが、この9月11日に宇宙に消えていきました。(まあ正確にはPDF保管はできたのですが、出願する学校に合わせて選んでプリントアウトして添付するという余計な作業が発生する上に、調査書は担任先生の手作りに逆戻りです)

まあ、採用していた大学は少なかったとはいえ、AO入試(総合型選抜)の出願期間の直前に、いきなり梯子を外されたようなものです。大学側も募集要項の訂正(出願書類や形式の変更)をホームページに発表するなど、対応に追われています。新たな今の大学1年生と異なり、今の高3生にまつわる混乱状況は、明らかに人災です。 今回の大学入試改革の理念や理想はさておき、具体的な導入についての詰めが甘すぎるような気がします。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年9月24日

今年、大学に入学した学生の中には、入学式もガイダンスも無い。キャンパスにもまだ入れない。さらにクラブ・サークルにも参加できない・・・。オンライン授業だけなら大学の近くに住む意味も無く、家賃も惜しいので実家に帰ってひきこもり、という寂しい青春を送っている人が数十万人いるわけですが、大学入試改革元年に当たってしまった今の高3生も大変な学年になってしまいました。 昨年11月に、英語の外部検定利用の中止が発表され、12月には大学入学共通テストへの記述問題の採用見送りが決定され、そのための準備を高校入学時(またはもっと前?)から行ってきた現高3生は、「そんなんだったらもっと今まで通りの勉強に時間とお金を費やしたのに、どうしてくれるのよ!」という気持ちだと思うのですが、この8月7日にはついにもう一つの大学入試改革の柱である「高大接続ポータルサイト『JAPAN e-Portfolio』(文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業(主体性等分野)の取組の一つ)の運用中止が発表され、2021年度入試への利用ができなくなりました。今まで推薦型の入試で特に重視されてきた、担任が記入する調査書の代わりに、電子的に保管・評価された学びの履歴に置き換え、そのデータは出願された大学側が参照できるというシステムだったのですが、採用しようという大学が2018年12月段階で全国774校(大学校含む)中111校(文科省発表:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/143/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2019/02/20/1413594_001.pdf)にとどまり、特に東大・京大をはじめとして国立大学87校中67校も採用見送りなど、大学からの運営協力費を集めることもできなくなったというお粗末ぶりで、ついに文科省からタオルを投げられた形です。(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2020年9月23日

私立中学校入試では、試験科目の選択・英語入試・適性検査型入試・思考力型入試など多彩な選抜方式が広がってきていますが、大学入試のような指定校推薦(今年から「学校推薦型選抜」って呼ぶことになっています)を行っている中学校は少ない(別法人の間では、大阪の城星小学校から大阪星光への推薦枠などごく一部)代わりに(?)「自己推薦型」という選抜方法があります。

今までに取り組んできた受験勉強以外の成果(各種検定や文化芸術・スポーツなど)をアピールして、認められれば入試当日に課されるのは作文と面接のみ、という仕組みです。 しかし、重要なのは事前にそのための審査を受けておかなければならないところです。百合学院の場合は11月28日までに保護者との事前相談が行われ、その後申請書類を提出し、自己推薦型への出願が可能となれば、出願・受験できる、というシステムです。というわけで、保護者の皆さん、すでに事前相談の期間は始まっております。詳しくは学校のHPでご確認ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年9月18日

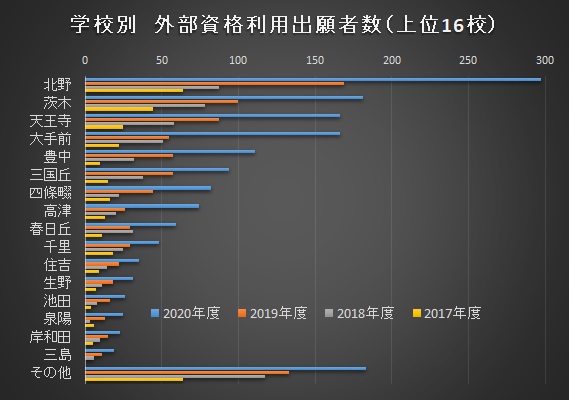

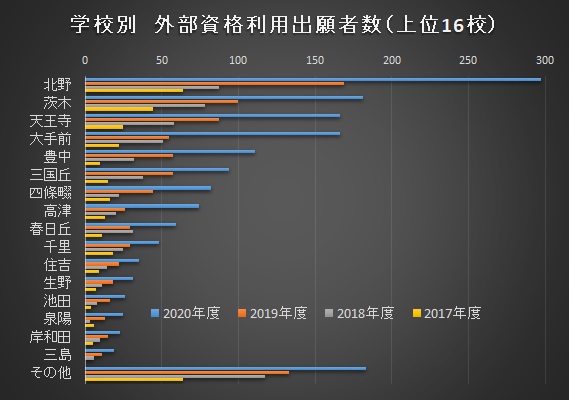

9月も後半。そろそろ高校入試を控えた中3生にも緊張感が漂う季節となってきましたが、大阪府では英検のみなし得点制度というのが2017年度入試より導入され、例えば英検2級を持っていれば、入試当日の英語の試験90点満点の8割、つまり72点と、実際に取った点数の高いほうが採用される、というシステムが採用されています。 初年度の利用者数は344名と少なかったのですが、毎年増加しています。

大阪府教育委員会の発表によりますと、2020年入試ではその制度を利用した受験生は1620人(それ以外に帰国子女などで30人が利用していますので、合計では1650人)でした。大阪府の公立高校受験者は3万7千人ほどですので、割合にすると受験者全体の4%ほどと少数派ですが、北野高校では468名の出願者のうち、297人、つまり63.5%が利用しているなど、学校によっては高い割合になっています。

というわけで、事前に英検などの外部検定を取得しておけば、その「みなし得点」が確保できるわけですから、2年生以下の学年でも検定に取り組むことは有利だといえるでしょう。 大阪府の場合はこの制度として使える検定は TOEFL iBT / IELTS / 英検 となっています。自分に向いた検定に早めに挑戦しておきましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2020年9月17日

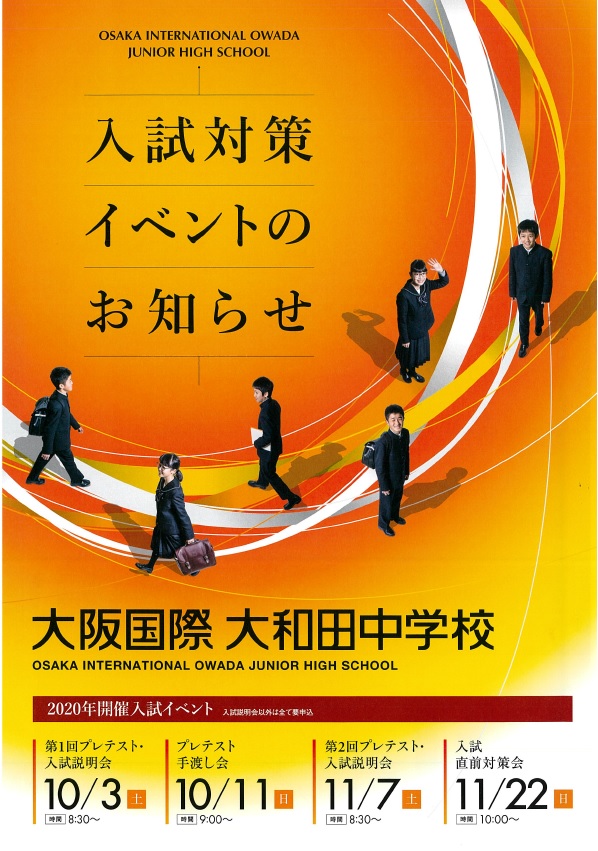

昨日お知らせした「大阪国際中学校・高等学校(仮称)」のお話の続きです。 2022年から学校は生まれ変わりますが、次年度はまだ現行の校名での入試が行われます。例年のようにプレテストなどの入試イベントも10月上旬から順次行われる予定です。 しかし、考えてみると、来年入学すれば新たな学校の誕生という歴史的な場面に立ち会えるわけですし、新校舎やコース制によって人気が急上昇すれば、今の小6が中3を迎えたころには難易度が上昇しているかもしれません。ということは中学段階から入学しておくというメリットは結構大きいかも・・・。 入試関連イベントの詳細は学校ホームページをご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2020年9月16日

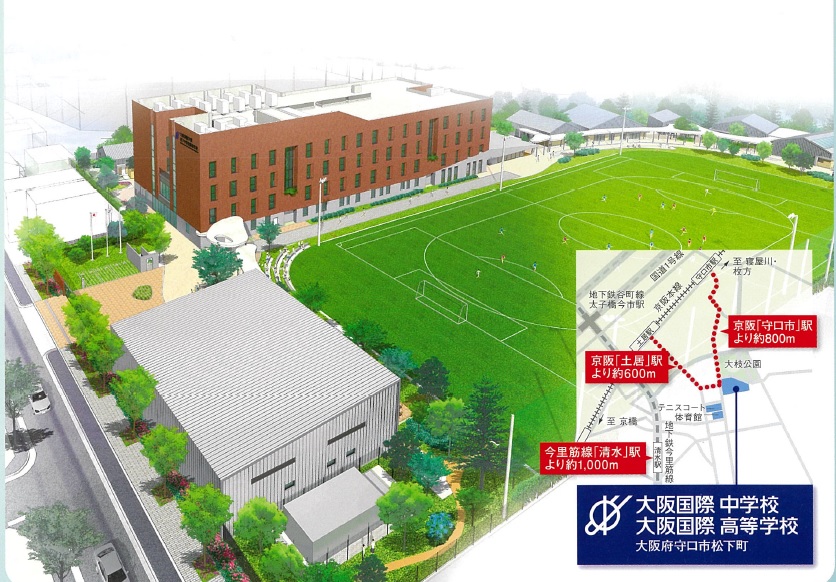

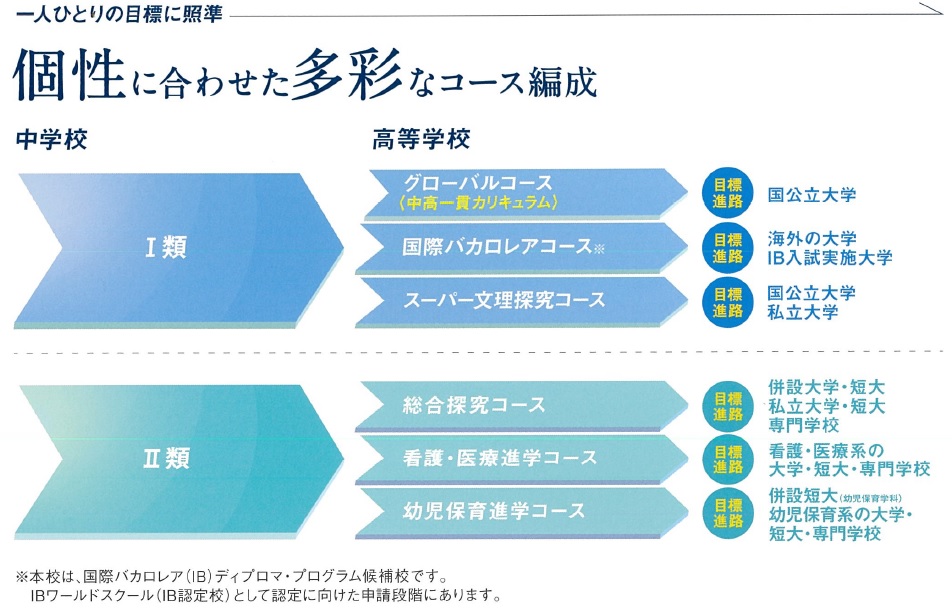

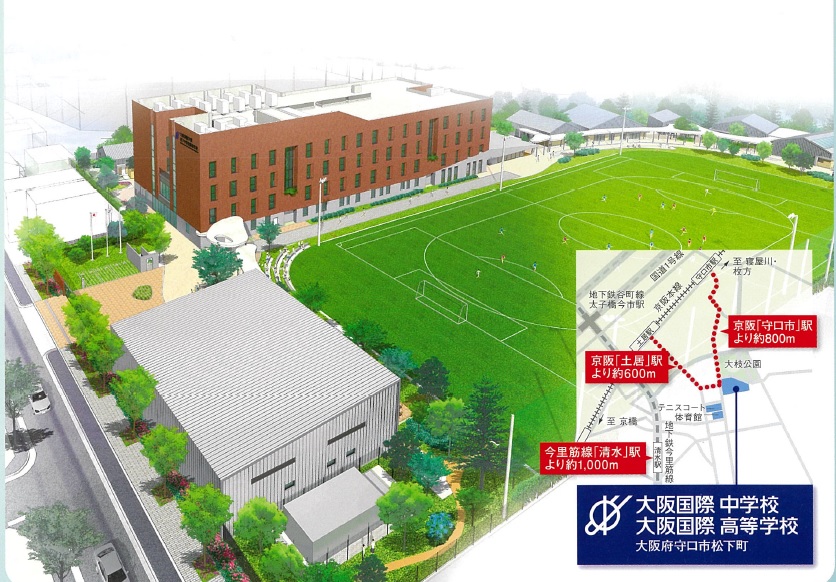

以前、このエントリーでもお知らせしましたが、大阪国際大和田中学校・高等学校は守口市の新校地に移転、女子校である大阪国際滝井高等学校は2021年度募集を最後に現校地のままで2024年春までの運営という方針が示されていましたが、今回、移転後の学校名(まだ仮称ですが)とコース制が発表されました。

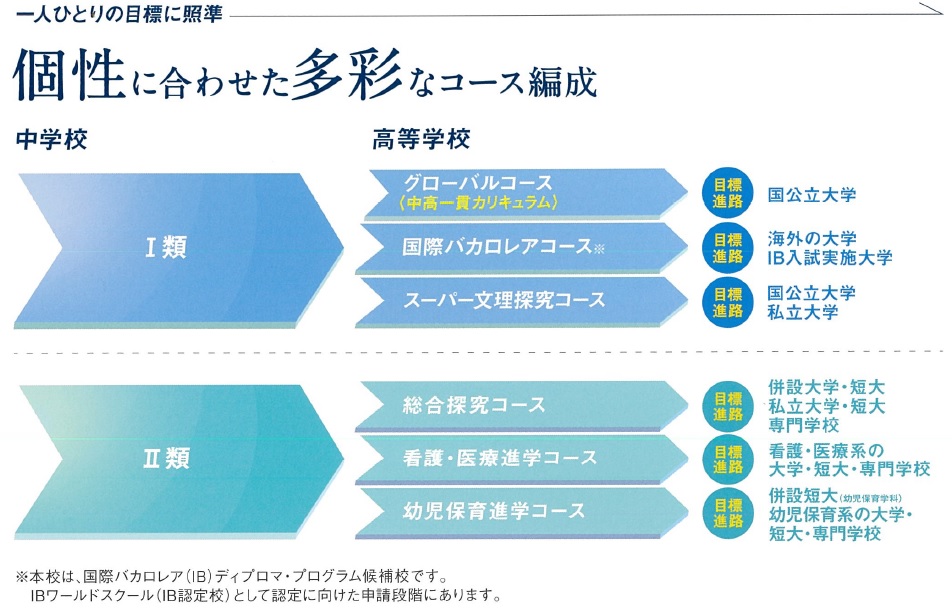

新たな学校では今まで大和田で行われていた大学進学準備に特化したコース群と、滝井のDNAであるキャリア形成に軸足を置いたコース群の、大きく分けて2つのコンセプト を併存させる方針のようです。進学準備の方には、6年一貫のコースと「国際バカロレア」のディプロマ取得準備のコースも構想されているようです。つまり、新たな学校は大阪国際大和田が移転するというより、2校のコンセプトを合体し、さらにそれらの特徴を尖らせた新たな学校が誕生するというイメージです。

2021年入試、つまり今の小6受験生にとっては中2から真新しい校舎で、またその2年後からは新しいコース制の高校で学ぶことになりますので注目です。 詳細は順次決定されていくようです。今後の発表に注目しておきましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2020年9月15日

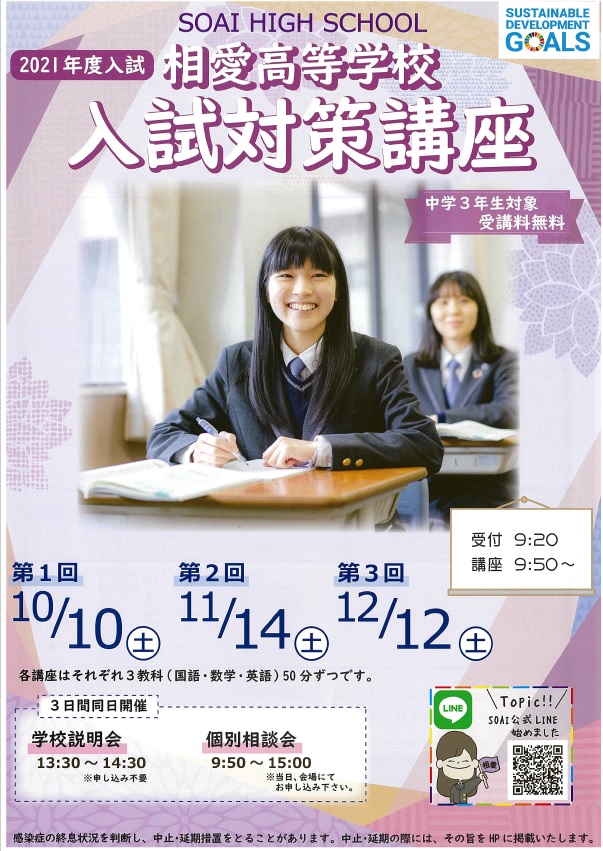

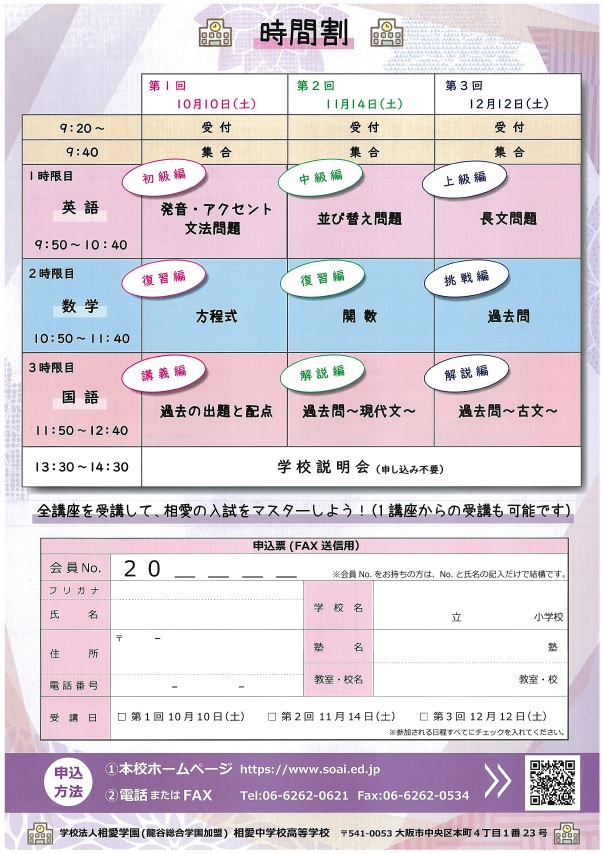

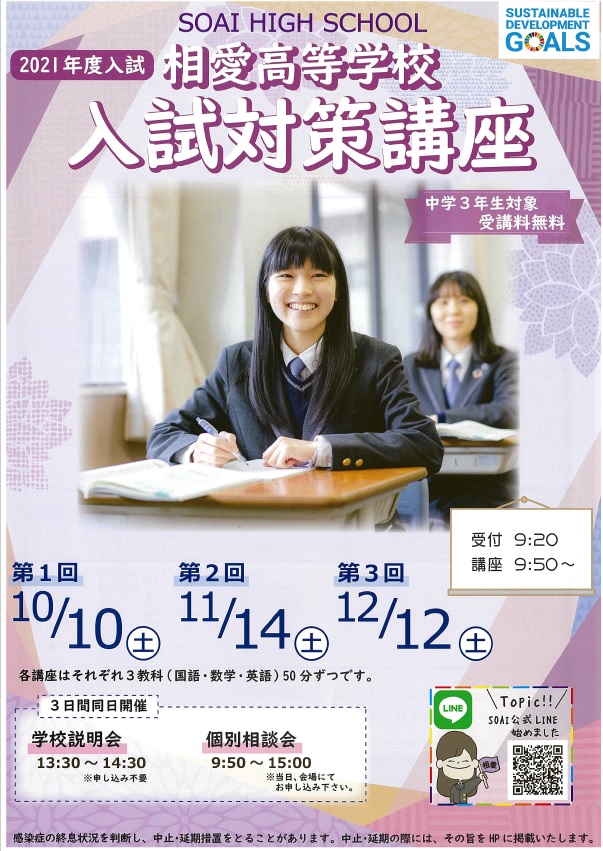

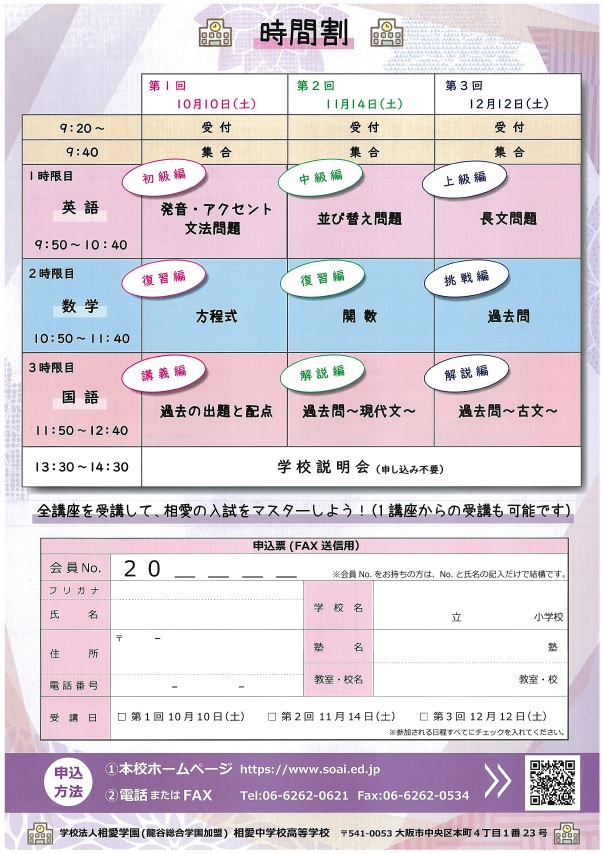

今年は、実際に生徒を集めての入試関連イベントについて、夏まではなかなか開くことができなかった学校が多いのですが、今月に入り次第に復活してきているように思います。大阪市のど真ん中、大阪メトロ本町駅ほぼ直結の相愛高等学校でも受験対策講座か開催されます。しかもこちらはどれか1日参加すれば良い、というシステムではなく、3教科それぞれ内容が異なります。自分が弱いと思われる単元の回に参加するのも良いですが、3日間すべて参加するというのがお勧めです。というわけで、詳しくは学校ホームページでご確認ください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2020年9月14日

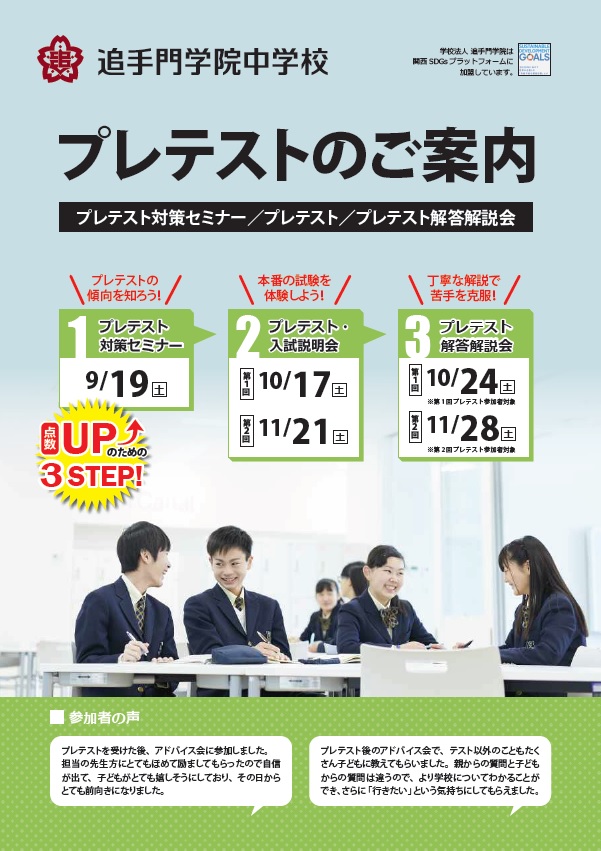

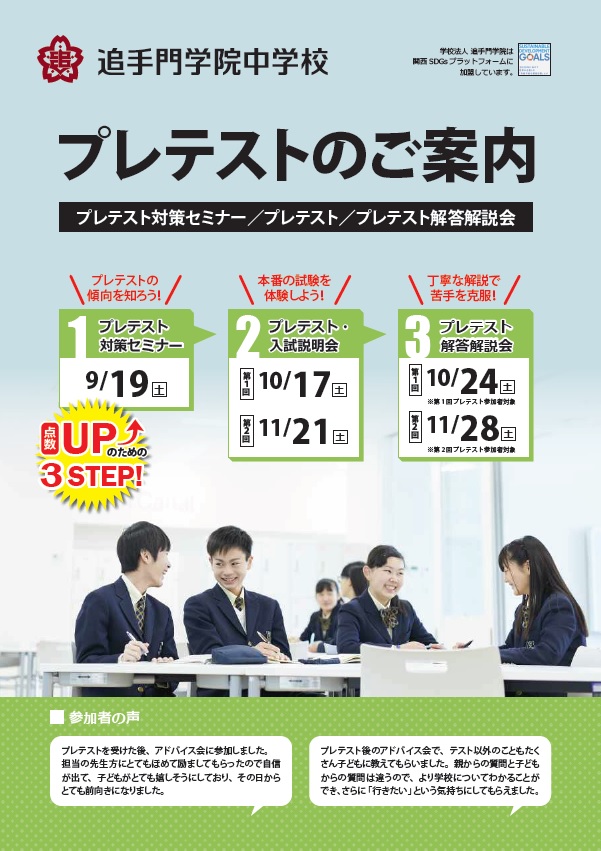

移転したばかりの真新しい校舎を活用した多様な形態による授業に加え、高校では「表現コミュニケーションコース」という珍しいコンセプトのコースも併設されているなど新しい教育満載の追手門学院についてです。こちらでも中学入試のプレテストが予定されていますが、なんということでしょう、受験生にとって安心の3ステップとなっています。

まずは対策セミナー、約1か月後にプレテスト、次の週に解説、という手厚い組み立てになっていますが、ここで、こっそりお教えしますと実はこのプレテスト、特待生の権利確保にも使えるという裏技が用意されています。プレテストの受験料は無料で特待生の権利がもらえるかも、というノーリスク・ハイリターンのイベント、利用させていただこうではありませんか。詳しくは学校ホームページをご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |