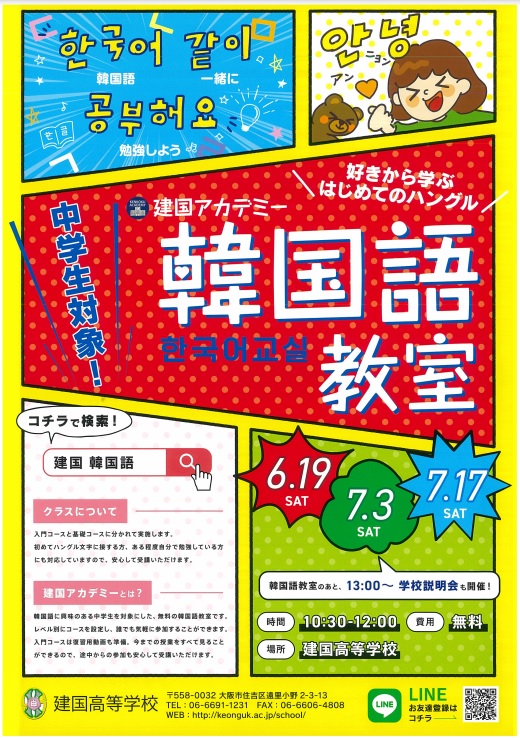

大阪市住吉区の建国高等学校は1学年60名ほどの学校ですが、部活動も盛んで、全国大会常連の伝統芸術部に加えて、バレーボールや吹奏楽も活躍しています。韓国系の学校ではありますが、ルーツが韓国と関係のない生徒も数多く学んでいます。というわけで、韓国文化に興味のある中学生向けの、なんと無料の韓国語講座が用意されています。今はコロナ禍で海外との往来が不自由な状況ですが、韓国に行ったときにハングルを読むことができれば、まず地名が読めるようになりますので安心して旅行を楽しむことができますよ。(駅でもローマ字表記が少ないので、読めないと本当に困ります)申し込みは学校ホームページからどうぞ。