4年前に100周年を迎え、校舎もリニューアルした大阪市城東区の開明中学校のお話です。 大阪環状線、京阪の京橋駅近くという都会の学校なのですが、4年前に8階建ての校舎に建て替え、グランドも人工芝といった学習環境になっています。5階には屋上庭園付きの明るい食堂や、地下には温水プールがあり、生活環境としてもすぐれています。中学校では私立にしては珍しく給食も提供されているそうです。

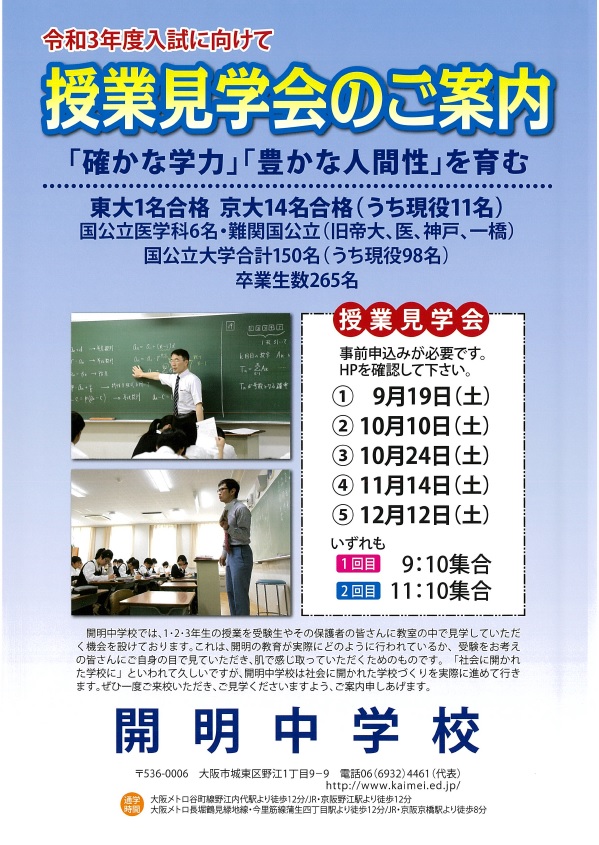

さて、進学校としての実力にも定評があり、卒業生が265名といった規模の学校なのに、2020年度入試では東大1名、京大14名、国公立医学部6名など国公立大学合計150名(うち現役でも98名)といった進学実績を誇っています。つまり、一番自慢なのは校舎ではなく授業、というわけで「授業見学会」という企画なわけですね。

各回に人数制限が設けられていますので、事前に学校HPから申し込む必要があります。1か月前から申し込み受付開始となっております。詳しくは学校のHPをご確認ください。