2024年9月6日

全国に100か所以上の簿記専門学校やその他多数の専門学校を運営する「大原学園」は2006年に「大原大学院大学」を開校させましたが、4年制大学はありませんでした。そこで東京都千代田区に新たに大学を設置するという申請を出したところ、先月末に認可されたようです。ちょうど次年度から募集停止になる「東京経営短期大学」が4年制大学に転換したのか?と誤解しそうですが、違います。東京経営短期大学は千葉県の市川市にあり、運営法人も創志学園ですので、閉校後は東京経営短期大学のキャンパスを岡山に本部を持つ環太平洋大学の施設として利用するようです。

「東京経済大学」とも見間違えそうな大学名となりましたが、東京経済大学は関西大倉中高も作った大倉喜八郎によって124年前に創設され、数多くの経済学者や代議士、首長などを輩出している伝統校ですので、間違えないようにしましょう。

今回認可されたのは経営学部経営マネジメント学科のみですが、入学定員は350名、3年次編入の定員は150名と単科大学としては結構大きな規模になりそうです。募集の日程や方式といった詳細は、今後の発表を待つことにしましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年9月5日

今まで国公立大学で恐竜に関する勉強がしたいと思えば、東京大、京都大学、東北大学、北海道大学、九州大学といった旧帝国大学や信州大学、千葉大学、金沢大学、新潟大学、愛媛大学、高知大学などの理学部の地球科学系に入学し、その分野の研究室を選ぶ、という方法しかありませんでした。つまり総合的に恐竜について学べる「学部」は存在しませんでした。しかし恐竜を含む古生物学は世界的にはメジャーな学問ですから、日本のこの分野での立ち遅れが懸念されていました。そんな中、ついに国内初となる恐竜学部が先日認可されました。

実は福井県立大学には恐竜研究所があって、東北大学の大学院生を受け入れるなどの活動を行ってきましたので、福井県立大学に恐竜学部を設置するのは当然の成り行きだったわけです。但し定員は一般前期で15名、学校推薦型や総合型選抜などを含めた合計人数でも30名。なかなか狭き門です。

早稲田大学の教育学部や日本大学理学科など私立大学でも恐竜に関する研究や教育を行っている大学があります。岡山理科大学の地球生物学部にはそのものずばりの恐竜学科があります。恐竜を学びたい受験生はこちらもチェックしておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年9月4日

追手門学院大学が2025年4月の開学を目指し、文部科学省に設置許可申請をしていましたが、8月末にこちらも無事認可されました。入学定員200名の理系学部が誕生します。

分野としては理学が1分野、工学が3分野の4学科に分かれています。

大学全体としては、収容定員が800人増えることになりますので、既存学部と併せると9,860名となります。基準の1.05倍まで入学させると1万人を超えることになります。20年前は経済、経営、文、人間の4学部だけのこじんまりした大学でしたが、ついに10学部を擁する総合大学となりました。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年9月3日

今から145年前、大阪市西区川口に英国聖公会によって女学校が創設されました。その5年後にはその近くに男子校の小学校を設立します。女学校は戦後プール学院中学校高等学校となり、1950年に短期大学を、1996年には4年制大学を開学させました。

一方男子校の方は、鶴橋駅近くの、現在大阪赤十字病院があるあたり(当時の地名は桃山)に移転したので、学校名は桃山学院となりますが、その後現在地の昭和町に移転します。そして1959年にはその校地で併設する形で桃山学院大学の開学となりました。

このように姉弟の関係だった2校ですが、2018年にプール学院大学の教育学部を桃山学院が引き継ぐことになり、桃山学院教育大学が誕生しました。

しかしプール学院時代から引き継いだ設備の老朽化や桃山学院大学からのアクセスの問題もあり、和泉中央の桃山学院大学に統合して新学部にしてしまおう、となったようです。

既存の教員組織や教育実績があるわけですから、文部科学省の認可が下りないはずはないと思っていましたが、正式に認可されると一安心ですね。

というわけで、桃山学院教育大学をめざしている皆さんは入学後、桃山学院大学に通うことになりますのでお楽しみに。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年9月2日

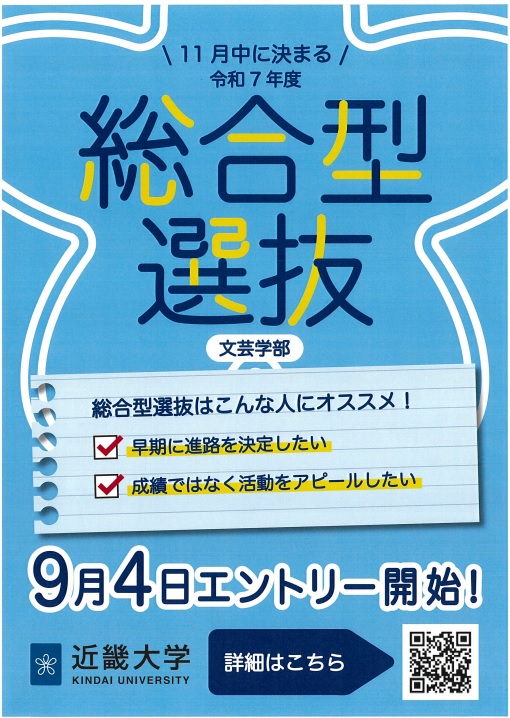

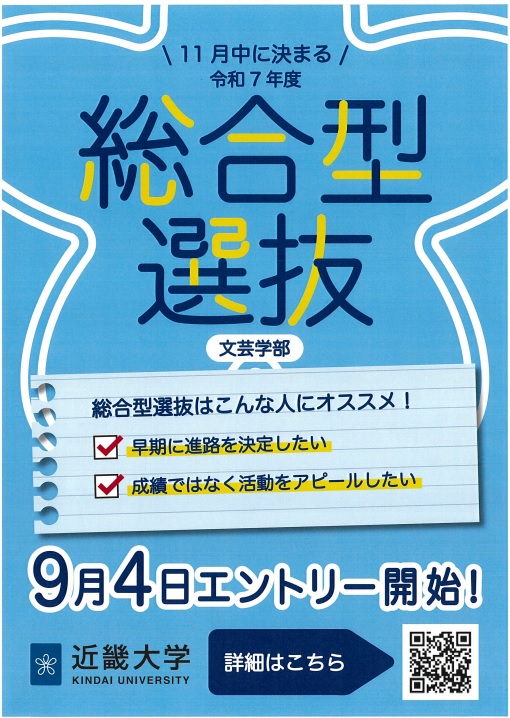

なんか思ってたんと違う台風に振り回されているうちに9月になりましたが、9月といえば総合型選抜の出願時期、というわけで、今回は近畿大学文系の中でも人気が高い文芸学部の総合型選抜を紹介します。

まず、エントリーは9月4日からです。学科、選考によって出願条件が異なりますが、例えば芸術学部の舞台芸術専攻では「演劇・ダンスなどの活動を証明できる活動記録やmp4の映像データを有する人」とありますので、演劇部やダンス部の部員なら動画は当然持っていると思いますのでエントリーできるのでは?

第一次審査である書類選考の結果発表は10月9日で、第二次審査は10月26日です。そこで必要となる小論文や口頭試問の準備は今からでも間に合います。

ともかくエントリーして入学できるチャンスを広げてみましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年8月30日

ハンドボールも3位決定戦を行わないので、準決勝で敗退した学校も含めたベスト4校を紹介します。

【男子】

優勝 駿台甲府高等学校(山梨県)

準優勝 香川県立香川中央高等学校(香川県)

準決勝 岡山県立総社高等学校(岡山県)

準決勝 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県)

昨年は準決勝で敗退した駿台甲府高校と香川中央が共に決勝戦に進み、駿台甲府高校が初優勝を決めました。

【女子】

優勝 昭和学院高等学校(千葉県)

準優勝 白梅学園高等学校(東京都)

準決勝 神戸星城高等学校(兵庫県)

準決勝 香川県立高松商業高等学校(香川県)

昭和学院高校は昨年準優勝、その前は優勝で、今年準優勝だった白梅学園高校は昨年の優勝校というわけで、どちらも安定して強豪校なのですね。

因みに、近畿大会での優勝・準優勝校は・・・

【男子】

優勝 京都府立洛北高等学校(京都府)

準優勝 大阪偕星学園高等学校(大阪府)

【女子】

優勝 神戸星城高等学校(兵庫県)

準優勝 四天王寺高等学校(大阪府)

この結果、神戸星城高校は昨年度に続いてインターハイに参加し、立派に全国ベスト4まで進んだのでした。神戸方面在住のハンドボール女子、神戸城星高校はいかがですか?

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年8月29日

大阪府には2012年に成立した、3年間連続で定員を下回った公立高校は再整備(統廃合検討)の対象にするという条例があります。

大正白稜高校は泉尾高校と大正高校を統合して6年前にできたばかりの高校ですが、定員を上回ったのは開校初年度だけで5年連続定員割れとなりました。また人口急増期の1983年に地域の要望により作られた堺市の福泉高校も4年連続の定員割れとなっていました。

最初に紹介した条例の規定によって、残念ながらこの2校の、2026年度以降の募集停止が先日発表されました。今の中学3年生の学年が最後の入試となります。因みに福泉高校は吉本興業のタレント、山田花子氏の母校だそうです。もちろんここはタレントを養成するところではありませんが、あのような個性的なキャラクターを育んだ学校が無くなるというのも寂しいかぎりです。

大阪府は世帯年収に関わらず、私学も含めて高等学校の「高等学校授業料無償化」が段階的に導入されていますが、この影響もあって2024年度入試では私立高校の専願率が上がりました。その結果、大阪府立高校145校のうち70校が定員割れとなってしまいました。

今後も大阪では公立高校募集停止の流れが続いていくことになるのでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年8月28日

3泊のテント泊を含む4日間で行われる登山のインターハイは、この暑さですから、技術や知識だけでなく、体力も勝敗には大きく影響します。さて、全国から集まった登山部、山岳部、ワンダーフォーゲル部で総合成績上位3校を紹介します

【男子】

1位 北海道旭川東高等学校(北海道)

2位 愛媛県立松山南高等学校(愛媛県)

3位 秋田県立秋田高等学校(秋田県)

旭川東は121年前に開かれた旧制中学校、松山南は133年前に開かれた旧制高等女学校、秋田高校は151年前に設立された洋学校をそれぞれルーツに持つ、超伝統進学校が並んでいます。

【女子】

1位 長崎県立長崎北陽台高等学校(長崎県)

2位 北海道旭川東高等学校(北海道)

3位 岩手県立盛岡第一高等学校(岩手県)

旭川東は男子のところで紹介しましたが、盛岡第一高等学校も144年前に設立された旧制中学校がルーツです。登山には伝統校が強いのか?とおもいきや、長崎北陽台高校は創立45年の比較的若い学校です。しかし男女とも登山部は強豪で、女子は2年ぶり3度目の優勝です。3年生が多く参加していたようですが、この持久力と集中力は今後の進路決定にも生かされることでしょう。

因みに近畿圏の最高位は男女とも兵庫県立長田高等学校の山岳部(男子は15位、女子は11位)でした。そういえばこちらも104年の伝統を持つ進学校(2024年度合格実績=東大4、京大26、阪大41、神戸大50を含む国公立217)です。中学生諸君、進学校の登山部・山岳部をめざしましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年8月27日

2024年度の大阪府高校入試は段階的に導入されている授業料無償化の影響もあり、多くの公立高校で定員割れする事態となりましたが、それに対応するべく2026年度入試(現在の中学2年生が受験する入試)からの改革が検討されています。

そこで、府教育委員会は「府学校教育審議会」という諮問機関を作って、そこで制度設計を行ってきましたが、23日にその内容がマスコミ各社から報道されました。

ポイントは以下の3点です。各項目を番号、「発表内容」=理由と解説>このブログを書いている人の個人的な意見、の順番で紹介します

①「数週間程度早めることが望ましい」=入試日程を早くするということです。公立高校の志願者が減ったのは入試日程が私立よりも遅いから、との理由で、現時点では2月下旬に特別選抜と同じ日程での開催が提案されています。>いやいや、前期入試が導入されたこともありましたが、基本は何十年も日程は変わっていません。このことは今年公立志願者が大きく減った理由にならないと思うのですが・・・。それよりも2月に入試が終わるということは、中学校の3学期って実質1か月ほどしか授業ができなくなると思います。これは義務教育の質の低下につながるのではないでしょうか。

②「アドミッションポリシー選抜枠」(仮称)の新設=各学校が求める生徒像に合う生徒を優先的に合格させる「枠」を作ることが提案されています。>入試には公平性も求められると思うのですが、学力以外の基準で合格できる道をつくることで、その公平性は担保できるのでしょうか。そもそもですが現在発表されている各校の「アドミッションポリシー」はそれほど大きな違いはなく、各高校での運用も難しいのではないでしょうか。

③「複数校志願」制度の導入=第一志望校が不合格になっても第2志望の合否判定が受けられる、という制度が提案されています。近隣では兵庫県の学力検査や京都府の中期選抜でも行われている制度です。>②の枠によって各学校の特色・独自性を重視するという方針と矛盾する考え方だと思います。例えば京都府の制度では、募集定員の90%までは第一志望校の合格、残りの10%枠に対しては、他校で10%枠に入った人も含めて改めて選抜されるわけですが、これは「公立高校の教育内容はどこも同じ」との建前があるから成立している制度です。公立高校には特色や違いがあるよ、と言いつつ、空いている席があればそれと関係なく入れてあげてもいいよ、というのは高校の御都合主義ではないでしょうか。その学校の特色を理解して選択し、受験した生徒を不合格にして、他校を志願していた受験生を入学させる必要性は理解できません。公立高校の学費の安さというアドバンテージが無くなるわけですから「第一志望校ではないけれど、この学校も良さそうだ」との考えで選んだ私立高校に結果的に入学する事もある現在の制度で何ら問題は無いのではないでしょうか。

将来の15歳の子どもを不安にさせるような事のないように、今後の関係者による冷静かつ建設的な議論を期待したいと思います。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年8月26日

長崎で開催されたホッケーの結果です。こちらは3位決定戦を行っていないので、ベスト4を紹介します。

【男子】

優勝 島根県立横田高等学校(島根県)

準優勝 富山県立石動高等学校(富山県)

準決勝出場 岩手県立沼宮内高等学校(岩手県)

準決勝出場 滋賀県立伊吹高等学校(滋賀県)

【女子】

優勝 福井県立丹生高等学校(福井県)

準優勝 岐阜県立岐阜各務野高等学校(岐阜県)

準決勝出場 富山県立石動高等学校(富山県)

準決勝出場 宮崎県立真鍋高等学校(宮崎県)

すべて公立高校。近畿圏からは伊吹高校だけとなっています。因みに大阪の羽衣学園もホッケーの強豪で知られていますが、今年は女子が準々決勝で惜しくも敗れています。恐らく高校入学後に初めてこの競技に触れたという選手も多いはずです。高校入学を機に新しい競技を始めてみるのも良いかもしれませんね。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |