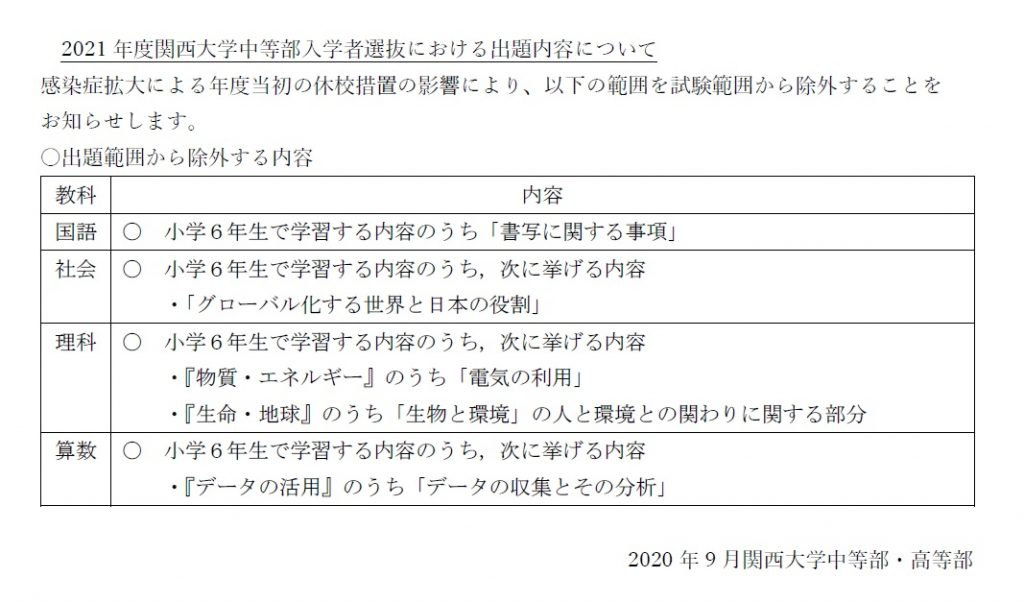

関西大学中等部のホームページにこのような文書が添付されていました。

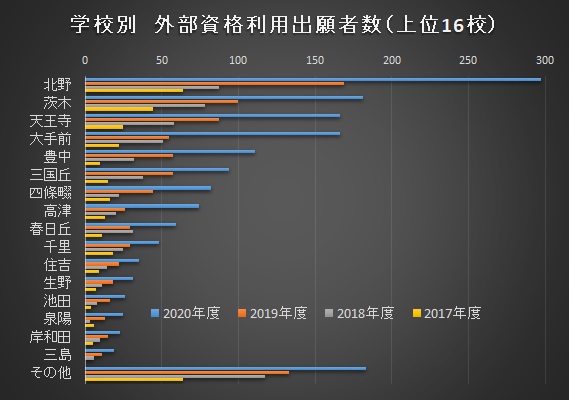

つまり、今年に関しては学校の休校期間があったため、出題範囲について除外される部分がありますよ、というお知らせなのです。大阪府の公立高校のように、高校入試では同様の発表をしている学校がありますが、中学入試でも同趣旨の考慮がなされる場合があるという事です。今後他の中学入試でも同じように除外範囲を発表する可能性がありますので気を付けておきましょう。 まあ試験に出ない範囲を勉強するのは無駄だというわけではありませんが、1点を争う入試に於いては、やはり出題されない範囲の優先順位は下げておくべきでしょう。中学入試は1月ですので、この除外された範囲を勉強するのは、その後にしましょう。