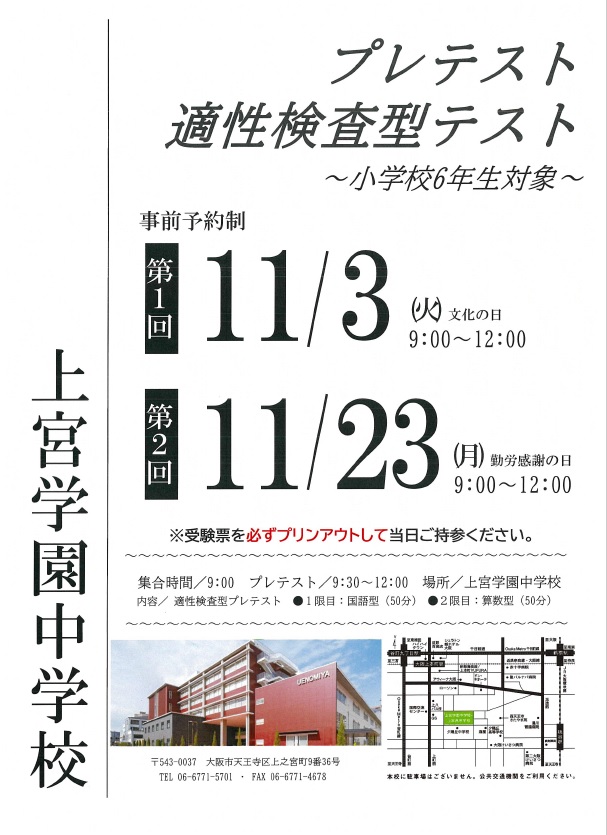

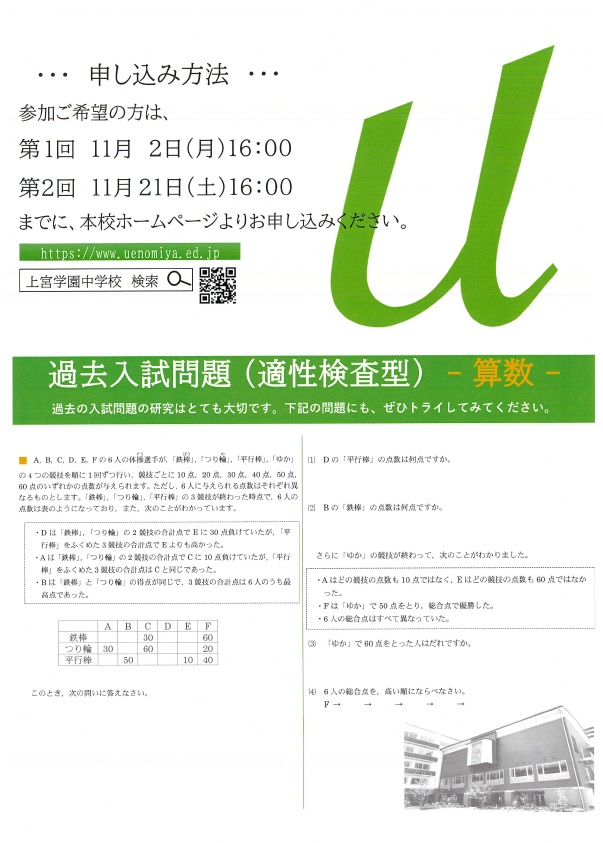

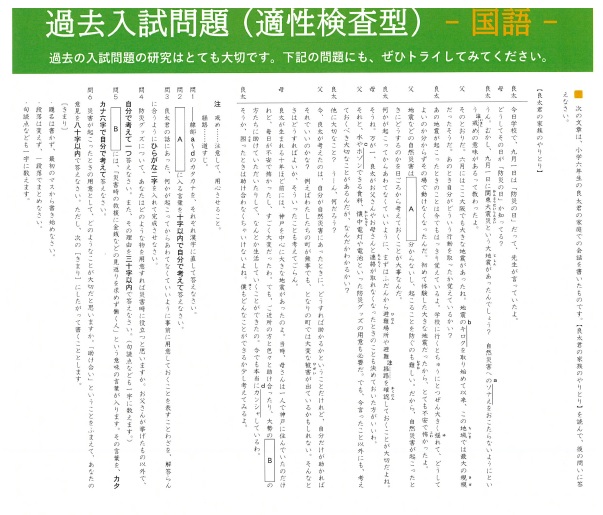

以前このエントリーでも紹介しましたが、大阪最古の私学であり、過去130年にわたって数多くの著名人を輩出してきた大阪の上宮学園から、公立中高一貫校受験生もお待ちかねの「適性検査型プレテスト」のお知らせが送られてきました。今まで中学校受験用の算数や国語を勉強してこなかったが、結構本を読んだり考えたりするのが好きだという小学生にはぴったりの入試方法です。適性検査というのは公立中高一貫校で行われている入試方式でもあるのですが、実は学校ごとに多少傾向が異なるものです。しかしさすが上宮学園、大阪市立の2校(咲くやこの花中学校と水都国際中学校)共通問題となっている「適性検査Ⅰ」に合わせた傾向となっていますので、この2校志願者にとっても、またとない力試しの機会となっております。

事前申し込みが必要です。詳しくは学校HPをご確認ください。 因みに大阪市立の2校は2022年度から大阪府に移管され、受験資格も大阪市内在住から、大阪府下在住へと拡大される見込みです。今の小5以下のお子様をお持ちのご家庭は、今後の報道にご注意ください。