早いもので、本日1月26日(火)から国公立大の出願が始まっています。自己採点結果も返却され、受験生の皆さんは国公立大2次の出願についていろいろと考えを巡らせていることと思います。自分が志望している系統、大学・学部の人気傾向については非常に気になることと思います。

こちらのエントリー「2016年度センター試験 予想平均点と難易度変化」では、去る1月16日(土)・17日(日)に実施された大学入試センター試験の科目別予想平均点についてご紹介しました。

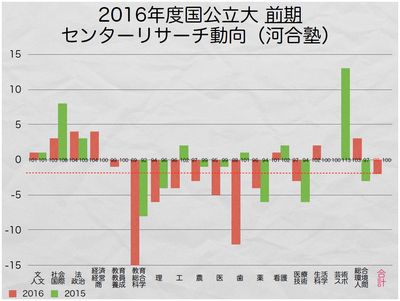

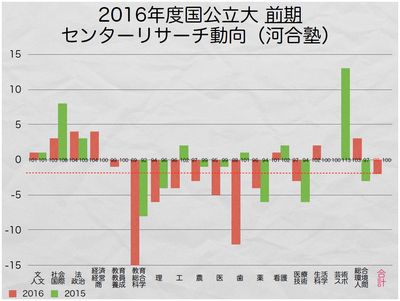

今回のエントリーでは、今回のセンター試験結果を受けての国公立大の各系統別人気動向をご紹介します。なお、今回ご紹介するのは河合塾及び駿台の集計結果に基づく資料となります。

まずは、大きなくくりでの人気傾向をご紹介します(クリックすると拡大します)。

まず目を引くのが、教育(総合科学課程)での大きな人気減です。今年度入試では15の大学で教育学部の総合科学課程(ゼロ免課程)が廃止されることで定員が大幅減となっています。また、同じくくりとなる教育学部においては2次試験で英語・理系科目・小論文を増やす動きがあり、定員減と合わせて受験生の不人気を一手に買っています。

また、理系学部においても全般的に人気が下がっている様子が伺えます。これは、昨年度入試からの「新課程」対応によって特に理科での科目負担の増加が不人気を呼んだ流れが今年も続いている、という形です。

科目負担が厳しくなっている大学は出願が敬遠される傾向がありますから、これを逆手にとって出願すると「意外と低倍率」で戦える可能性もあります。一度、各予備校のセンターリサーチ結果で調べる価値はあると思います。

理系学部の冷え込みに反し、文系学部では軒並みの人気増となっています。ここ数年は国際や外国語の系統が唯一人気を集めている文系でしたが、今年は経済経営系の人気が復活しています。また、一時は「下がる一方」だった法学系においては昨年に続いての人気増となっており、ここ数年続いていた「入り易い」という状況から脱した印象を持ちます。

では、もう少しくくりを細かくして検証してまいりましょう。次の表は駿台が発表された、学部・学科・系統別の人気動向に関する詳細なデータです(それぞれの画像をクリックすると拡大します)。

※前期・中期・後期・独自各日程の第一志望を集計

赤く塗っている所は「昨年よりも人気が5%以上上がっている」所、青く塗っている所は「昨年よりも人気が5%以上下がっている」所であることを示しています。

先にご紹介した河合塾のデータは「前期日程のみの集計」である一方、この駿台のデータは「前期・中期・後期・独自各日程の第一志望を集計」とありますので、指数に若干の差が生じています。

文系学部・学科・系統に関しては比較的赤い色(=前年よりも人気が高くなっている)が増えていますが、理系では文系ほど多くの系統で赤い色を見かけません。

こちらのエントリー「2016年度大学入試 国公私立大 系統・分野別志望動向」でご紹介をしました通り、「近年の文系学部の人気薄」からの反動もあるものの「景気の回復と就職状況の良化」によって文系学部が大幅に人気を戻しているのと、好調な文系とは対比的に、「センター理科の科目負担増」と、景気の回復と就職状況の良化によって『資格志向』で進学先を選ぶ必要が無くなったことがあり、理系で志望者が減少している、ということが、今回のリサーチ結果でも如実に現れています。

文系では昨年度に引き続いてやはり国際系や外国語系の人気が高いのですが、特に外国語系では昨年度に人気を集めた「英米語」「フランス語」「スペイン語」といったメジャーな言語での「昨年度の反動による人気低下」が目を引きます。こういったメジャーな言語は大体「必要とされるレベルが高い」のが相場なので、単に「人気薄」ということで飛びつくことの無いようにせず、必要とされるラインをしっかりと見極めた上で出願を決めて欲しいと思います。

反対に、理系では昨年に続いて理学系が避けられており、工学系で前年度以上の人気を集めている所が少しあります。難度の上では「理学>工学」というのが一般的なので、文系の受験生とは正反対に、センター試験で思うように点が取れなかった受験生たちが「弱気」となり、志望先を変更してきているようです。

工学系の中では「建築・土木・環境工学」が前年比105%と人気を集めていますが、実は昨年のセンターリサーチにおいても「前年比106%」と人気になっていましたので、2年連続の人気上昇となります。

ご存じの通り、2020年には東京でオリンピックが開催されることになっています。それに向けて、特に東京では建築ラッシュとなっているようです。今年大学に入学する学年の皆さんが卒業するころには、「東京オリンピック開催直後」ということで、オリンピックで活気づいた建築業界がまだ「勢い」を維持しているのではないでしょうか。今回の「建築・土木・環境工学人気」を見ていると、それを見越した学部選びをされている受験生が多いような気がします。

ここから先の注意事項です。センターリサーチ結果をしっかりと分析して出願先の大学・学部を決める必要性が非常に高いです。各予備校がリサーチ結果の「度数分布」を公表していますから、そちらをじっくりと見て「2次で合格できる範囲」なのかどうかを見極めて欲しいと思います。

今回ご紹介したデータを出願の際の参考にしてもらえたら、と思います。

関連記事:

2016年度大学入試 国公私立大 系統・分野別志望動向